長野県は北海道に次いで市町村の数が多く、私が訪問対象と決めた1992年時点では121あった。現時点でまだ16残っており、今回はそのうちの13に行った。残りは3のはずだが、管理している台帳を見た範囲では武石村(現上田市)と大岡村(現長野市)の2つしか残っていない。おかしいと思いよく調べると、94年に上郷町が飯田市に編入されていた。ところが飯田市を訪問した2006年4月、持参していた地図から上郷町は消えていたためこのことに全く気がつかず、行っていなかったのだ。

長野県の目標は121ではなく120でしたと訂正しても良いのだが、実はこのようなことが他にもあった。茨城県の鹿嶋市が95年に大野村を編入していた後で気がついて後日大野村に行った。だから上郷町にも行かないと不公平になる。武石と大岡だけなら1日で両方に行けるのだが、上郷までとなるとそうは行かない。わざわざここだけのために飯田近くまで行かなければならない。私にとってそれは苦痛ではなくむしろ楽しいことなのだが、残り少ない資金のことを考えると少々憂鬱でもある。3千を超すチャレンジとなると、どうしてもこのようなデータ管理の不手際が出てくる。

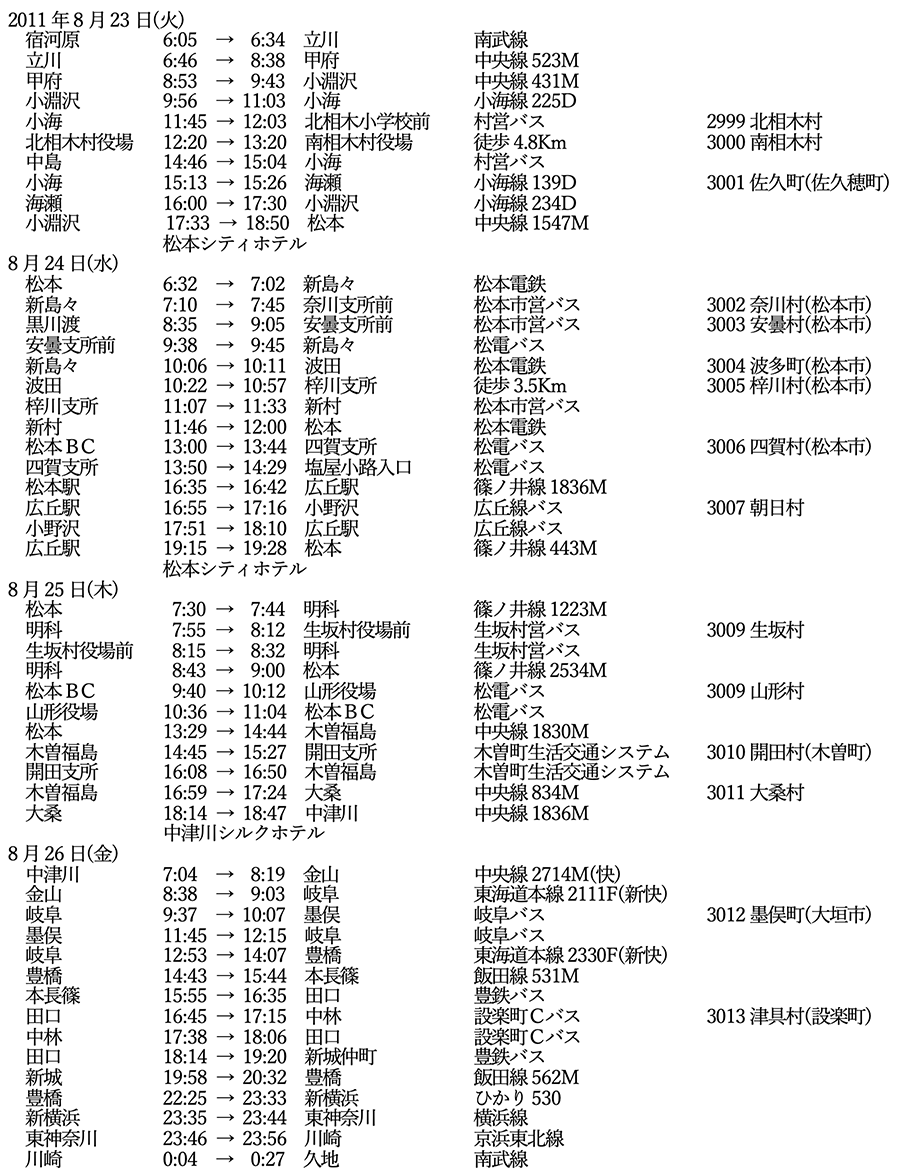

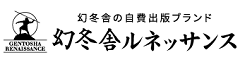

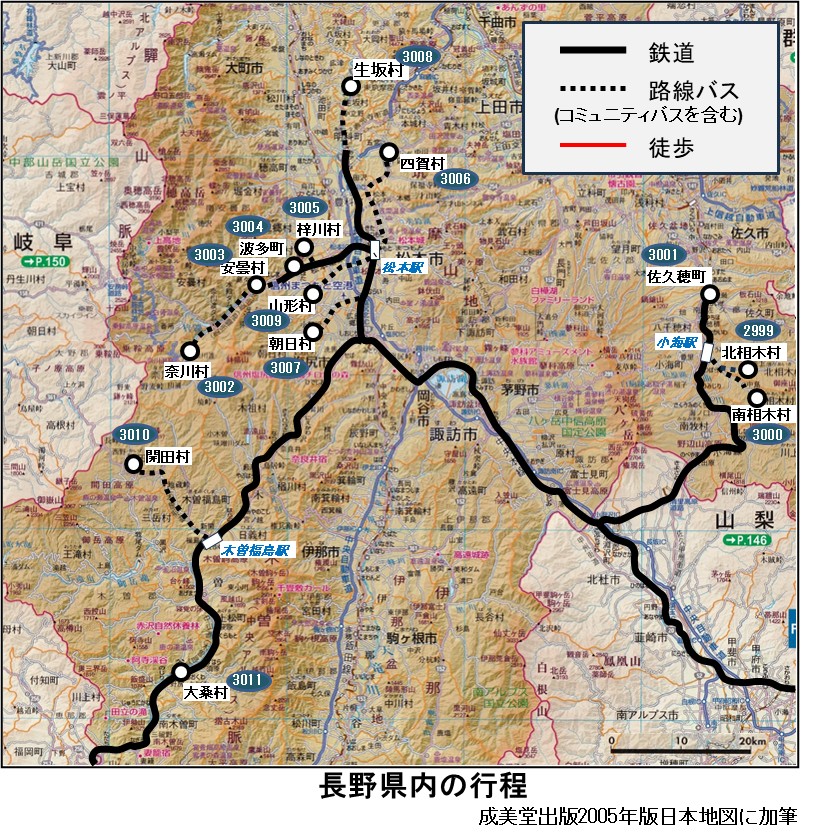

長野県では松本周辺から木曽にかけて未訪問があり、また昨年12月自らの勘違いで行き損ない1つだけを残してしまった愛知県の津具村が気になって仕方がなかったことから、中央線で名古屋に行き東海道線で戻ると言う反時計まわりで行くことにした。

自宅最寄りのJR南武線の宿河原駅から立川、塩尻、金山とまわり、東海道新幹線で新横浜に戻り、隣駅の久地駅を終着とする切符を買った。乗車券はジパングクラブ30%の割引で7130円、豊橋から新横浜までの新幹線自由席が2270円、合計で9400円だった。しかしこのほかに、ここからはみ出た部分のJRやバス代がその2倍近く17,000円もあった。今回はコミュニティバスに乗ることが多く、随分料金面では助けられたが、それでもこうだ。いよいよ1件当たりのコストが高くなった。

15年前の失敗を取り戻す 小海線

立川から早朝の中央線甲府行き各停に乗った。中距離型の115系6連には相変わらず高齢登山客の姿が多い。山梨県や長野県の役場めぐりでもう何度も乗っている電車だが、これが最後かも知れないと思うと少々寂しくなる。甲府で15分後の松本行きに乗り換える。こちらも115系だが編成は半分の3連だ。

小淵沢から小海線に乗り変え、沿線の残る3町村に向かった。15年ほど前、日帰りで来たのだが、乗ろうとしていたバスが休日で運休、行きそびれてしまったところだ。当時は今のようにネットでバス時刻を調べたりすることができず、市販の山岳用バス時刻表を見ていたのだが、休日に関する表記が不十分だったのか、あるいは見落としていたのかも知れない。後日行こうと思っているうちに15年たってしまったが、この両村と旧佐久町(現佐久穂町)に行き、小海線沿線を完了することができた。

沿線の甲斐大泉、清里、野辺山へは友人達の別荘に呼ばれ毎年のように来ているのだが、いつも車だった。周辺の景色は見慣れているが、久しぶりに乗る列車からの風景もまた楽しい。往復の間に数頭の鹿を2度見かけた。この辺りの別荘地では最近鹿の害が多いと聞いていたが、列車運行にも支障があるのだろう、線路の両側に妨鹿用のネットが長々と張られているところもあった。

北相木村と南相木村は、小海で千曲川に注ぐ相木川がさらに5キロほど上流で二股に分かれる、それぞれの上流谷間にある。そしてそれぞれの村が小海駅と結ぶ別々の村営バスを運行している。小海から2度バスで往復しなければならないと思っていたら、最近両村を隔てている山を貫くトンネルができたことが行ってからわかり、北から南への役場間を歩いた。かなりの上り坂の先に09年2月開通した大鰭(おおひれ)トンネルがあり、延長478メートルと書かれた銘盤が入口に貼ってあった。往復2車線に歩道もある立派なトンネルで、さらに大鰭線開通記念碑と書かれた立派な石碑も立っていた。両村に向かう県道の間を結ぶ延長3キロほどの林道だったが、歩いている間にすれちがった車は軽が1台、追い越して行ったのがトラック1台だけだった。日常的にはほとんど使われない、非常時のための迂回路といったところだろうか。

このように1つの川が途中で2つに分かれ、それぞれの谷間に役場があるという例はほかにもあった。多摩川上流の奥多摩湖西端で川がふた筋分かれた先にある、山梨県の丹波村と小菅村の関係が同じだ。青梅線の奥多摩駅からそれぞれへ行くバスがあるが、このときも峠越えの道を歩きかなりきつかったことを覚えている。他にも歩いて峠を越えたことはかなり、車はときどき通るが、人に会うことはまずない道ばかりだった。よく猿や鹿や熊に会わなかったものだと思う。それでも陸上はまだ良い。同じような位置関係の離島村が沖縄には多い。いつもいったん那覇港などに戻らなければならず、時間と費用が余計にかかった。

なお南相木村が通算3000番目である。3千に因む名前のところに行くことも考えたが、それも難しくこだわらないことにした。1千番目は秋田県の千畑町、2千番目は福島県二本松市に行ったのだが。小海に戻り、小諸方面に4駅目の海瀬で下車し、旧佐久町の役場に行った。15年前に行った南隣の八千穂村と合併して佐久穂町となったところだ。そして小淵沢に戻り松本行きの各停電車に乗った。

コミュニティバスの柔軟さ、松本市営バス奈川線

松本駅前のビジネスホテルに2泊した。翌朝は松本電鉄の始発電車に乗った。今はアルピコ交通上高地線というが、以下松電と略す。元京王井の頭線で走っていた2連の電車には乗客は20人くらいで、うち半数はリュック姿の登山客風、皆私と同じようにコンビニあたりで買ったパンやオニギリをむさぼっていた。電車が進むにつれ客が増えてきたが、地元の人ばかりのようで、終点のふたつ手前の波田駅でほとんどが降り、新島々まで乗ったのはリュックの客ばかりだった。ほぼ全員が上高地行きのバスに向かったが、私だけは旧奈川村へ行く松本市営バスを待った。

そのバスは乗客定員12人のトヨタハイエースコミューターで、路線バス仕様にはなっておらず、案内放送もなければ料金箱もない。途中の奈川渡ダムまでは、並走するアルピコバスと同様距離別料金だが、整理券などないから運転手は客の顔を覚えて料金を請求するのだろう。尤も客は私ひとりだったが。奈川渡ダムまでの国道158号は狭い上にカーブが続きトンネルも多い。ダム建設道路がそのまま国道となったようだ。観光路線である上に本州を横断する道路でもあり大型バスやトラックの通行も多い。私も以前高山まで行ったときにここを運転したことがあるが、怖かったことを覚えている。

運転手の話では、バイパスを作る計画があったが民主党政権になって反故になったそうだ。尤も政権が変わらなくても財政難から本当に建設されたかどうかはわからない。しかし逆に、これだけ走りにくい道路だとスピードも出ないし、皆運転が慎重になるのでかえって安全かも知れない。奈川渡ダムからは支流に沿う県道に入り奈川村に向かった。村役場(今は松本市役所奈川支所)に行きたいというと、数年前に移転した新庁舎前まで行ってくれた。通常のバスルートからはずれバイパス上を数キロ走ったが、途中から乗る客などいるわけがないと、運転手が判断したのだろうか。コミュニティバスには随分乗ったが、途中で運転を打ち切った例はあるが、正規のルートをはずしたまま数キロも走り続けたのは初めてだった。

このバスはアルピコグループではなく大新東(株)に運行を委託している。同社は全国で約20の自治体バスの受託を行っている。奈川村路線は現役をリタイアした3人の運転手でローテーションをしていて、帰りは別の運転手だった。

新庁舎は段丘上にあり、坂を下りながら10分ほど歩くと川面に集落が広がっていた。意外に開けたところで、旧庁舎もあったが倉庫か何かに使われているらしくかなり朽ちていた。帰路のバスは数人の乗客があり、道幅の狭い正規ルートを走り、途中でも客を拾って行った。奈川渡ダムまでの村内は距離に関係なく1乗車100円だった。

途中の安曇支所前で下車したが、そこは島々という地名だ。かつて松電の終点が島々だったので、この近くに駅跡があるのかと思ったが、それはずっと松本寄りの、現在の新島々駅からわずか1.3キロの地点で、地名は島々ではないが駅名をそうしていた。新島々が終点になったのは台風による土砂災害で不通となり、この区間の復旧を諦めたからで、83年のことだそうだ。私がはじめてこの線に乗ったのは1960年、高校1年で登山に来たときだ。そのときの終点が島々だったことは良く覚えている。51年ぶりの乗車だった。

さらに小さなコミュニティバスも、松本市の実証実験バス

アルビコバスで新島々に戻り電車で2駅、波田で下車して駅に隣接した旧波多町役場(現松本市役所波多支所)に行った。駅近役場ベストテン入り間違いのない庁舎である。周辺はこの地域の中心地らしく市街地も発達しており、朝の電車で大半の地元客が降りたのも納得できた。ここから梓川対岸にある旧梓川村役場(現松本市役所梓川支所)まで歩いた。3.5キロで35分要した。そして松本市の実証実験バスというのが走っていることを知り、それがたまたま10分後に来ることがわかったので新村駅まで乗った。これは松本市西部地域コミュニティバスというものでAからEまでの5路線、各5~10往復走らせている。こちらはさらに小さい9人乗りのジャンボタクシータイプの車だ。

実証運行期間は09年度から3年間で、地図やダイヤを解り易く示したカラーの冊子も配っていた。恐らく大半は従来の路線バスが撤退した後の代替だろうが、公共交通を絶やさないようにしようという松本市の姿勢は評価したい。

新村駅には松電の車庫があり、元京王井の頭線2連が1編成だけが停まっていた。他に新島々駅に1編成が休んでいて、この時間帯は2編成が運行についている。だから全部で4編成8両、これが松電のすべての車両である。ほかに青ガエルと言われた元東急5000が2両1編成、車庫に静態保存されており、東急時代の緑色に塗装されていた。つい最近、外板などの補修作業時に復元されたそうで、松電現役時代はクリーム色に赤と青の帯を巻いていた。

普通の路線バスが途中からコミュニティバスに変身

松本に戻りバスターミナルから旧四賀村に向かった。四賀村も合併で松本市の一部となったが、途中旧豊科町(現安曇野市の一部)内を通りふたつの峠を越えて行く。犀川の支流会田川の盆地に広がる静かな村だった。旧村内に入るとそれまで距離制だったバス料金が500円のまま固定となった。村内だけだと距離に関係なく1乗車100円だ。アルピコバスの路線バスではあるが、どうやら村内に入るとコミュニティバスに変身するようだ。終点の豪華な支所前には、さらに村内奥深く行く「松本市四賀地区バス」と書かれたハイエースが待っていた。これも松本市営バスだった。

四賀からの帰りは多少時間もあったので、松本城近くで降り市内を散策した。サイトウキネンオーケストラの開催期間なのに市街は静かで、ヨーロッパの町で良く見かけるような音楽祭の派手な旗や幟の類いはほとんど目にしなかった。毎年日本で行われる音楽祭のなかでは最も国際的に有名なものだと思うのだから、もっと湧きあがるような雰囲気を街中に漂わせても良いのにと思った。

本日最後は合併していない朝日村だ。広丘駅から同村のコミュニティバスに乗った。アルピコバスの中型車両で見かけは普通の路線バスだったが料金は1乗車100円、20分ほど乗ったので通常の路線バスならば5~600円はしただろう。犀川の支流のひとつ、鎖川が松本平野に姿を現わす谷口集落のようなところだった。一昔前の、古くて小さい村役場が印象的だった。広丘駅に戻り、夕食に国道19号線沿いの回転寿司屋に入った。周辺にはエプソンの事業所などのオフィスビルや郊外店などが立ち並び、人も車も多く活気があった。

コミュニティバス大集合

3日目は、まず松本の北方にある生坂村の村営バスに乗るために篠ノ井線で明科に向かった。明科には93年、大糸線の穂高駅から旧穂高町役場に寄り、約6キロ歩いて来た。途中高瀬川と犀川の2つの長い橋を渡り、合流地点がなかなか雄大な景色だったことを今でも覚えている。

明科駅前にはマイクロやワゴンタイプのコミュニティバスが3台縦列駐車していた。このなかのひとつが生坂村営バスかと思ったら、それらは安曇野市や池田町のもので、生坂村のものは駅前の国道19号線を渡った向かい側にあった。明科駅前はコミュニティバスの一大拠点という感がした。

名古屋と長野を結ぶ国道19号線は、大部分は特急「しなの」が走る中央線や篠ノ井線にぴったりと寄り添っているのだが、明科以北から長野市までは国道が鉄道と離れ犀川の流れに沿う。生坂村役場はその流れの途中にあり、犀川が大きく迂回し、川に沿ってちょうどΩ(オメガ)字のようになる部分の、その頂点のような所にある。しかし国道はトンネルでΩの底辺部分を直結しているので、村役場周辺は車も殆ど走らず閑散としていた。また役場の少し手前には東京電力の生坂ダムがあり、犀川を堰き止めたダム湖になっていた。認可出力は21千KWだそうだ。

生坂村役場前ではすぐに明科に帰るバスが来たので飛び乗った。滞在わずか3分。もともと40分後のバスに乗るつもりでいたのだが、その前のバスに間に合ったのでつい乗ってしまった。常に少しでも早く先に進もうというあせりがなかなか拭えないが、こんなことで良かったのだろうかといつも後になって自問する。

明科から松本に戻り、またバスセンターから、今度は山形村に向かった。ここも合併しておらず単独の村だ。そのためかどうかバスも通常の路線バスで距離制が適用され、村役場も旧四賀村に比べれば松本からは近距離なのに料金は高かった。この村は松本市と塩尻市に近く、エプソンなど精密機器関係の工場群にも近く、両市のベットタウンという位置づけなのか人口も増加している。また一面の田園の中にシネコンなども入る大ショッピングセンーがこつ然と現れたりした。今時珍しい、上り調子の村のようで、役場の庁舎も新しく瀟洒なものだった。

木曽路を行く

これで松本周辺は完了した。次は木曽路に残る2つの村だ。松本から乗った木曽福島行きの各停電車はJR東海の313系3000番台で、座席は扉付近がロングシート、それ以外は固定クロスシートで2連だった。塩尻で運転手がJR東日本から東海に変わり、車掌も降りワンマン運転になった。進むに従って下車する客ばかりで、木曽福島に着いたときは1両に数人という、超閑散状態だった。

木曽福島駅前から旧開田村へ行く木曽町コミュニティバスに乗った。木曽町町営バスという名称で、車両はおんたけ交通のものがそのままで走っていたが、40分以上乗っても料金は固定で200円だった。05年11月に木曽福島町、日義村、開田村、三岳村の1町3村が合併し木曽町となった。96年7月にここに来たが開田だけが行っていなかった。雨まじりの天気だったが、高原が続く先に庁舎があり、晴れていれば快適なところに違いないと思った。

さらに中央線を南下した。並行する木曽川はここ数日の雨で茶色い濁流と化していた。大桑まで乗ったが今度の車両はJR東日本の115系列3連で、全座席がほぼ埋まるほどの混雑だった。どうやら青春18切符の利用者が大半のようで、先刻の木曽福島止まりとは違い、この電車は中津川まで行くので利用客が多いのだろう。以前は青春18切符をよく使ったが、大人の切符やジパングクラブの割引を使うようになってからはすっかり忘れていた。今回は新幹線を使う豊橋・新横浜間を追加で払っても、青春18切符の方が安かったかも知れない。

木曽路でただひとつ残っていた大桑村役場は駅から5分ほど坂を登ったところにあり、役場からは駅や木曽川の濁流が見下ろせた。夕刻で今にも大雨が来そうな曇天だったが、天気が良ければ御岳や木曽駒ケ岳などが見渡せたのだろう。はじめは大桑村に泊まるつもりだったが、さらに欲張って中津川まで行くことにした。翌日も早朝からまわりたかったからである。

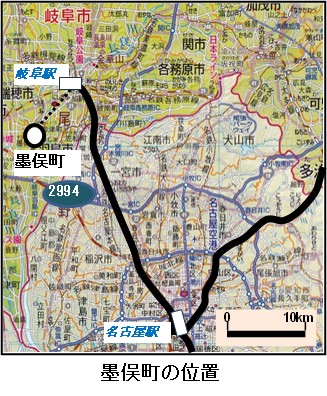

美濃を制圧、墨俣一夜城

4日目は一日で岐阜県と愛知県の2町村に行き帰宅した。中津川駅前の素泊まり3600円というビジネスホテルを出て、7時4分発の名古屋行き快速電車に乗った。名古屋到着が8時24分というから、通勤時間の最も混雑する電車のはずで、中京地区の通勤ラッシュ視察と決め込んだ。電車は10両編成で、前4両が転換式クロスシートの313系1000番台、後6両がロングシートの211系だった。先頭車に乗ったが、多治見までは座席に空きがあるガラガラの状態で、多治見でほぼ座席が埋まり、高蔵寺、春日井、勝川でかなり乗り込んできた。それでも満員というのからはほど遠く、新聞も広げて読め、通勤ラッシュもこの程度だと随分楽だろうなと思った。大曽根からは降りる一方で、金山に着くと半分くらい空席になって名古屋に向かった。私は通し切符範囲の金山でいったん下車し外に出た。岐阜まで名鉄にするかJRにするか迷ったが、結局時間と料金どちらも有利なJRにした。

岐阜駅は97年に高架化が完成しているが、しばらくは旧駅舎や古いビルが残っており駅前は雑然としていた。しかし久しぶりに来てみるとそれらがすっかり整備され、かなり広い範囲にペデストリアンデッキが延び、見違えるようにきれいになっていた。

そして岐阜バスで墨俣町に向かった。岐阜駅の南西方向にまっすぐに伸びた道があり、30分ほどで長良川を渡ると墨俣町だった。今は大垣市と合併し、役場は大垣市墨俣地域事務所となっていた。庁舎とは反対に長良川の橋から500メートルくらい上流の堤防近くに4層の天守閣が見えた。墨俣一夜城という歴史資料館で、このような城が実際にあったわけではないので、復元ではない観光用の新設の城である。永禄9年(1566年)に木下藤吉郎が信長の命により一夜で築いたという逸話がある一夜城があったのがおおよそこの辺りだったそうだ。

展示物はなかなか良いものが揃っていて、「国取り物語」を思い出しながら当時の地図やジオラマを見ていると楽しかった。当時から3つの川が集まるこの付近は、大雨のたびに川の形が変わり、だから一夜城もその後の洪水で跡かたもなくなったそうだ。墨俣の市街地も、江戸時代は宿場とともに河川交通の拠点として栄え、その街並みは昭和まで続いたが、戦後の長良川河川改修で町の半分くらいが河川敷となったという。なかなか面白い資料館で、結局1時間以上いた。これで美濃を塗りつぶし、大げさに言えば制圧したということになる。旧飛騨のほうに7カ所残っており、これは結構難物だ。

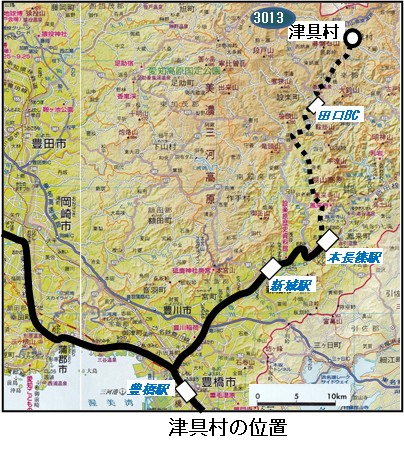

旧津具村で愛知県100%達成、ここも路線バスがコミュニティバスに変身

岐阜に戻り、新快速で一気に豊橋まで行き、愛知県でただひとつ残る津具村(現設楽町の一部)に向かった。これは自分のうっかりミスから残っていたところだ。昨年12月、すぐ近くまで来て、残っているのは津具ではなく隣の稲武町(現在は豊田市の一部)であると勘違いした。その稲武へ行っても、集落や役場、バスターミナルを見た覚えはなかった。しかし帰宅してから調べて見ると稲武にはその11年前に確かに行っているし、その時に撮った写真の景色は昨年見たものと同じだった。すっかり忘れていたのである。どうも3千カ所にもなると記憶が曖昧になるが、事前調査に手を抜いたことの方が大きい。今後も油断は禁物だ。

津具へは飯田線の本長篠から豊鉄バスで設楽町の中心田口へ行き、さらに設楽町のコミュニティバスに乗り換える。今回の旅ではじめてサークルの内側に入った。豊橋から田口までは、電車とバスで2時間弱だった。田口では10分待ちでコミュニティバスに接続するが、なんと乗って来たバスがそのままコミュニティバスに変身し、同じ運転手が続けて乗務した。しかし路線が異なるので、いったん降りて料金を払い直す。本長篠から田口までが距離制で900円、コミュニティバスになってからはゾーン制で300円だった。乗車時間は前者が40分、後者が30分だからやはりコミュニティバスは安い。この区間に入ってからは運転手が乗客の乗降を克明に表に記入していた。町の補助を得るために必用なのだろう。

これで愛知県100%を達成し、達成府県は20となった。帰りも同じ運転手だったが話好きで、他に客がいてもおかまいなしに話続ける。本長篠で降りても飯田線の電車がすぐに来ないので終点の新城までつきあってあげた。路線バスの利用者は高校生とお年寄りだけで、通勤に利用する人は皆無とのこと。どこも同じように、本数が少なく終車も早いので通勤には使えない、だから利用者が増えない、だから本数を増やせないという悪循環から抜け出せない。全国過疎地に共通する現象だ。

豊橋から新幹線に乗ろうとしたら、富士川付近で1時間80ミリの集中豪雨のため暫く運転を見合わせるとのことで、乗車予定だった「ひかり530号」まで1時間40分待たされたが、なんとかギリギリで朝帰りにならずに済んだ。豊橋駅ではホームに「こだま」が停車しているほかに、いつもは使われない予備線と、通過線の両方に通過するはずの「のぞみ」が停車しており、3本の東京行き新幹線列車が並んでいるという珍しい光景を見た。

今回は15の町村に行ったが、そのうち9カ所でコミュニティバスを利用した。すべてそれ以前に走っていた路線バスの廃止代替路線である。いずれも通常の路線バスに比べかなり低料金だったが、それは町村が運行補助をしているからだ。

私が今進めている地元川崎市の住宅地にコミュニティバスを導入しようとしている運動は、新規路線であり、行政の運行補助は受けられない。それだけに苦労をしているのだが、いずこも財政状況悪化が進んでいる折、このような廃止代替バスも、いずれは行政の補助が受けられなくなる時が来ると思う。そうなったらどうするか、タクシー利用に補助金を出すのも一案だろう。しかし行政の補助は単に交通手段だけでなく、水道や電気などのインフラや救急医療体制などに及び、それの方がずっと大きな額である。だからやはり4~50年のスパンで考えれば集団移転、コンパクト化が避けられないだろう。いずれそうならざるを得ないならば、もっと早い時期にそれに向けた手を打つ方が得策なはずだ。私が考える戦略的凝縮を考えなければならない時期は、もうとっくに来ていると思うのである。

今回は3泊4日で3町12村の計15、累計3013となり、残りは246となった。