第2部 ~愛の熱風~

幕間劇(21)「美夏ちゃんの夏」

さざ波の立つ川面をガッガッガッと異音が走った。今日も採取船がコンベアで川砂を勢いよく引き上げている。川の中程ではザッバ~ンと大口を開いたバケットが次々に投げ込まれている。その度に澱んだ波が岸辺を打った。既に浜の砂も姿を消し潟の浜に変わっていた。だから、もう子供達も、砂鉄取りの遊びや、蜆獲りの遊びも出来なくなった。しかし、美夏ちゃんの父ちゃん重人さんの話では「これが敗戦国からの復興の証」になるそうである。

父ちゃんの機帆船のエンジンも、焼き玉エンジンから、グロープラグ付きのディーゼルエンジンに代わった。だから、バーナーでエンジンを焼く手間はなくなり楽ちんで始動する。まず、加熱スイッチを30秒ほど引っぱって、グロープラグを焼く、それからスターターをグンと回せば良いのだ。この新しいエンジンにはスターターとしてセルモーターが付いている。

だが父ちゃんは、やっぱり自分で重いフライホイールを回さないと気が済まない。「モーターでエンジンば掛けたっちゃぁ(掛けても)起こした気にゃならん」と言うのである。もちろん夏海母ちゃんは、セルモーターでエンジンを掛ける。ドカ~と一発の迫力はなくなったが黒煙は健在である。水中排気の機能もあるのだが、父ちゃんは黒煙にこだわっている。「煙も吐かん機関車にゃ乗らんやろうもん」という妙な理屈である。

蒸気機関とディーゼルエンジンとの違いなど、父ちゃんには関係ない。やっぱりエンジンは気合いで回すものである。「日本の軍艦や飛行機は気合いで動いとった。燃料はその手助けをしていた脇役たい。日本が戦争に負けたのは、その気合いが萎えたからばい。だけん、もう一回気合いば入れんと敗戦国から立ち直れん。採取船のガッガッガッというリフトの音も気合いの音たい」と酔った父ちゃんは力説するのである。

でも、河川運送の仕事は、徐々に少なくなってきていた。ディーゼルエンジンの性能も徐々に高まり、トラックが大型化してきたのだ。だから、運送業も陸上運送に取って代わり始めていた。美夏ちゃんとマリーが高校に行く頃は、採取船の気合いの音も萎え始めていた。そしてついに、美夏ちゃんとマリーが高校二年生になった春に、美夏ちゃんの父ちゃん重人さんは、泣く泣く川を離れた。

親友の守人さんは、一足早く川を離れて花畑の駅前で『川葦』と云う屋号の川魚料理屋を始めていた。昼間は川漁をして、夜はそれを酒の肴とする小料理屋である。だから、守人さんは、半商半漁の暮らしである。あれだけ馴染んでいた川を離れたのは、武吉 (ブキチ)と香那の学費を稼ぐ為である。それは、重人さんにも重い課題として圧し掛かっていた。美夏ちゃんと夏人(ナット)の学費を稼がねばならないのである。だから、守人さんや辰ちゃんの説得もあり、重人さんも重い腰を上げ川を離れることにした。

重人さんは、反骨の男である。だから転業には、自動車修理を選んだ。河川運搬業を奪った自動車に復讐する気はないが、自動車の世界と面と向かう気である。やっぱり仕事には、気合いが必要である。自動車修理工場は、大善寺の駅の近くに土地を買い建てた。その金は、機帆船を売って工面した。足りない分は祖父ちゃんが華僑仲間から借りてくれた。

そのカガミん爺は、今でも須芽(スメ)祖母ちゃんと二人で川漁師を続けている。老後の楽しみでもあるのだ。初夏の川風が吹く頃には、元売れっ子芸者の須芽祖母ちゃんが唄う艶歌が川面に流れる。流し網は、緩やかに川を下り六五郎橋の影に隠れた。

下校途中の美夏ちゃんとマリーは、対岸の堤防に腰を下ろして村を眺めている。今日も沖底宮では、仙人さんの昔話が語られているのだろうか。でも、その声はもう耳を澄まさないと聞こえない。そして近頃は、美夏ちゃんとマリーも耳を澄ますゆとりがない。そろそろ受験勉強の季節が始まるのである。美夏ちゃんは久留米の女学校に行きたかったが、マリーが地元の高校に通うと言うので美夏ちゃんもそうしたのだ。だから二人は、渡し船通学である。

今日は土曜日なので学校も昼で終わった。だから、二人は堤防で初夏の陽気を楽しんでいる。そして手には、鳳仙花の花を握っている。どうやら爪を染めて遊んでいるようだ。北の国では、「初雪の日まで色が落ちなければ恋が実る」と言う恋占いである。一方南の国では「爪が染まるように、親の言葉を心に染めなさい」と言う意味を込めるらしい。さて、二人はどちらの遊びをしているのだろう。

美夏ちゃんは音大を目指している。マリーは美大だ。そして二人とも東京の大学に進むそうだ。マリーは祖父ちゃんと祖母ちゃんを置いていくのに躊躇っていたが、美香ちゃんの願いを高校入学の時に奪っている。だから、美夏ちゃんの東京行きを拒み辛かった。もう美夏ちゃんは、二人のアパートをどこにするかも決めている。そして、最後は祖父ちゃんが「百合の親不孝に比べたら何ちゃなか。それより、ジョーとお前には夢ばしっかり掴んで貰いたか」と、東京行きを後押ししてくれたのだ。

マリーの学費は、昭雄伯父さんが出してくれた。京子伯母さんが「遠慮することっぁなかよ。祖父ちゃんが残った田畑と屋敷ば父ちゃんの名義に変えたとよ。だけん、こん学費はマリーとジョーの金たい。父ちゃんと私は、その管理ばしちょるだけたいね」と言ってくれた。昭雄伯父さんは、残された甥と姪の行く末を、いつも案じているのだ。昭雄伯父さんにとって進駐軍は、愛しい甥と姪をプレゼントしてくれたのである。もちろん辛党の昭雄伯父さんは、チョコレートなら貰う気はなかった。でも赤毛のマリーと金髪のジョーはギブミー・ラブチルドレンなのだ。

美夏ちゃん家の「隈自動車修理工場」は、一年も経たずして大繁盛である。勿論常連の上客は、竜ちゃんの父ちゃん辰ちゃんである。この頃には辰ちゃんのオート三輪も四輪車に代わっていた。販売店は勿論「隈自動車修理工場」である。当初、辰ちゃんは乗り馴れたボンネットタイプで空冷エンジンにしたかったようだ。しかし「辰ちゃん。こい(今)からは、キャブオーバーの時代たい。それにエンジンは水冷たいね。排気量は360ccばってん。飛ぶように走るよるばい」と軽四輪車を勧めたのである。それに軽免許なら16歳で取れる。だから、三年経てば芳幸も運転できるようになるのである。そうすれば、商売を継ぎそうにない竜ちゃんに代わって、芳幸に商売の手伝いをさせることもできる。

後日談になるが、軽四輪貨物車を購入した翌年に、道路交通法が改正され軽免許はなくなった。だから、しかたなく16歳になった芳幸には、自動二輪の免許を取らせた。そして昭雄さんが昔乗っていた陸王を、伊院家の蔵から引っぱり出し修理して更に船を付けサイドカーに仕立てた。もちろんこの改造も「隈自動車修理工場」である。

辰ちゃんは「やい重人!! お前ぇにゃ軽免許が廃止さるることっぁ分かっとったやろが、何で先に言わんか!!」と八つ当たりしたが「辰ちゃんが聞かんやったけんたい。また聞きもせんことをいうて『聞きもせんこと言うな!!』ち、がられても(と、叱られても)損やけんなぁ。そいに俺は狐じゃなかけん。辰ちゃんば騙して、骨ば折ったりわせんばい。(骨を折ったりはしないよ)」と重人さんに軽くいなされてしまった。

確かに芳幸のことは、辰ちゃんの胸の内のことであり重人さんには、まだ打ち明けていなかったのである。そこで、重人さんは罪滅ぼしではないが、陸王を使ったオート三輪の代用品を作ったのである。費用は「芳幸の入学祝たい」と受け取らなかった。昭雄さんも同じように「芳幸の入学祝たい」と言って陸王の買い取り代を受け取らなかったので芳幸は、無料(ただ)で陸王のオート三輪を手に入れたのである。

勿論これで朝未きから魚市場を走りまわされることになるのだが、芳幸には単車に乗れる嬉しさの方が勝っていた。市場から帰ると、芳幸はそのまま地元の高校に通う。そしてその陸王の爆音に、先生達は眉をひそめた。しかし、芳幸が家の手伝いをしているのだと知ると黙認してくれた。授業が終わると芳幸は、また爆音を轟かし家に帰り、配達に駆け回るのである。芳幸は辰ちゃんと芳江さんに似て働き者である。

美夏ちゃんの東京進学に、重人さんは大反対であった。若い女が東京でどんな悲惨な目にあうかも知れないと、心配だったのである。田舎には、辰ちゃんを騙した狐や、化け猫位しか居ないが、東京には虎や狼がうようよ居ると、重人さんには思えるのだ。福岡位の近場なら、艦砲射撃で追い払えるが、東京だと重人さんの爆裂弾も届かないのである。

この年の六月、九州大学の構内に、進駐軍のファントム偵察機が墜落した。重人さんは、このファントム偵察機を回収して、戦闘機に改造しようかと思った位である。これなら、東京の虎や狼も機銃掃射で仕留められる。しかし、飛行機の操縦はしたことがないから、宮崎の航空大学に通っているジョーが里帰りした時に習っとかないかんと思っていた。娘を守る為なら父親は命も惜しまないのだ。

兎に角重人さんは心配で心配で仕方がない。だから東京行きは大反対である。そこでマリーと祖父ちゃんが説得した。だから頑固者の重人さんも「伊院の爺ちゃんから頭下げられたら反対出来んたいね」と渋々同意した。それにマリーも一緒に上京し二人暮らしをするのである。重人さんは「マリー頼んどくけんなぁ」と何度も何度もマリーの手を掴んで頼み込んだ。

翌1969年3月末日、美夏ちゃんとマリーは上京した。国鉄久留米駅では、重人さんが傍目もはばからず号泣した。母の夏海さんが「美夏の嫁入りん時の涙がなくなるよ」と背中を撫でた。嫁入りと聞いて、重人さんは更に号泣した。そして、涙声で「何かあったら直ぐ帰って来いよぉ」と咽びながら言った。美夏ちゃんは、その姿が恥ずかしくて、別れを悲しんではいられなかった。

鳥栖を過ぎた辺りで、やっと故郷を離れる悲しみが湧き上がり、二人で悲しみを押し殺すかのように「あわやおこし」を頬張った。その米菓子の甘い香りを漂わせ、列車は東京へ東京へと疾走した。新幹線は、まだ大阪までしか来ていなかった。新幹線が岡山まで来たのはこの3年後だ。博多まで来たのは6年後である。東京駅には、英ちゃんが迎えに来てくれていた。英ちゃんは、大学3年生である。だからもう3年も東京に住んでいる。その為すっかり都会人である。

ホームの階段を下りた辺りで、二人は英ちゃんを見失いそうになった。歩く速さが違うのである。何で東京の人は、こんなに早く歩くのだろう。美夏ちゃんは不思議に思った。その、押し流されるような群衆の歩みに、行方もままならないのである。

英ちゃんが、それに気づいて引き返してきてくれた。そして「筑ッ後川ば、横切る時の要領たい。流されながら、うまく岸に漕ぎ着くっとよ」と笑いながら教えてくれた。マリーは、良~しと息を吐き出し歩み始めた。美夏ちゃんも、そのマリーの背を追った。

中央線に乗り換え三鷹を過ぎると、美夏ちゃんが、ふ~っと安堵のため息をついた。車窓に田畑が広がったのである。数日前まで、筑後平野の田畑を軽快車で疾走していた二人だが、東京駅からここまでが、数年の長さに感じられたのだ。だから、懐かしい風景に感じられたのである。

アパートは、3畳一間に小さな流し付きだった。便所は共同、風呂は近くの銭湯である。でも新生活に二人は浮かれていた。マリーは、武吉に会うのを楽しみにしていた。だが、武吉は東京に居なかった。英ちゃんの話では、1月に安田講堂で逮捕され、保釈後行方が分からないそうである。どうやら独り旅に出たようだが、まだ、英ちゃんにも連絡がないらしい。マリーは、がっかりしたがどうしようもない。

6月、新宿駅はフォークゲリラで溢れていた。若者は熱い夏の時代を迎えていたのだ。翌年は70年安保の年である。若者は、自分達が新しい世界を切り開くのだと、情熱を湧き立たせていた。でも美夏ちゃんは、そこで歌われるプロテストソングに馴染めないモノを感じていた。ウッディガスリーや、ヘディウエストのプロテストソングを否定している訳ではない。大学生のお兄さんやお姉さんが歌うフォークゲリラの歌に、違和感を覚えるのだ。

自分達も含めて、大学生になれた若者は、裕福な子達である。美夏ちゃんやマリーの同級生も、半数以上は、集団就職の列車に乗った。でもこの広場には彼らの姿はあまり見られない。彼らはまだその時間を工場で、或いは飯場暮らしで働いているのだ。寮や飯場では、プロテストソングを歌う者はいない。

今の人気曲は♪さよ~なら、さよなら元気でいてね♪と、好きになった人を思っての恋艶歌である。好きになった晴美ちゃんと、いつか世帯を持つ為に懸命に働いているのである。或いは、包丁一本晒しに巻いて、修行の旅空から、恋さんを思って歌っているかも知れない。いずれにしても、♪敵の鉄鎖を打ち砕け♪と勇ましい歌は歌わないのである。だから、美夏ちゃんには、フォークゲリラや全学連の歌声が新しい軍歌に聞こえてしまう。美夏ちゃんは“やっぱり歌は愛しい人への愛を歌いたい”と考えていたのだ。

夏、愛しい人の死の知らせが入った。その訃報は、英ちゃんがアパートに知らせに来てくれた。美夏ちゃんは、急いで英ちゃんと帰郷の準備をした。でもマリーは居なかった。先週武吉から「沖縄にいる」と英ちゃんに葉書が届いたのだ。その葉書を掴んで、マリーは沖縄に旅立って行った。携帯電話などない時代である。だからマリーは、愛しい人の死をまだ知らない。そして時代は、足早に駈けて行き、美夏ちゃんが見上げた夏の炎天下は、ギラギラと若者達の青春を焦がしていた。

どこへ行く 真夏の夢に 恋こがれ

~ イズモ(稜威母)のタケル(猛流) ~

湖畔に、金色(こんじき)の陽光が映えている。ここは稜威母の中海の西岸である。龍蛇乃入海(おかみのいりうみ)とも呼ばれるこの汽水湖の葦原に、数人の男達が忍び時を待っている。その時とは鴨が一斉に飛び立つ時である。その群れに目がけて男達は矢を射る。数羽の鴨が湖面に落ちる。猟犬が水面に飛び込み仕留めた鴨を銜(くわ)えて男達の許に戻ってきた。どうやら、まずまずの猟だったようである。

しかし、この男達の目的は鴨猟ではない。彼らは弓兵である。だから、これは訓練である。仕留めた鴨は訓練の余禄である。男達の中に年若い男がいる。稜威母のサケミ(佐気蛇)である。後年、佐気蛇は、稜威母のタケル(猛流)と呼ばれるようになるのだが、この時はまだ幼名の佐気蛇である。

この年、シャー(中華)では、革命の嵐が渦巻き始めていた。倭国の対岸、青洲では十一歳のチュクム(秋琴)を教祖として、青洲タイピンダオ(太平道)が誕生していた。そして、その嵐は、徐々に余波を倭国にも及ぼし始めていた。

倭国の主流派である倭国統一同盟は、その動きに警戒心を強めた。中華で大乱が起きれば、大量の難民が、倭国やマハン(馬韓)国に流れ込んで来る筈である。自分達の先祖もそうやって倭国や馬韓国に逃れて来たのである。だから、無下に難民を追い返す訳にもいかない。

しかし、受け入れるには、余分の衣食住の確保が必要である。もし、短期間に難民が押し寄せれば、食糧難から治安が悪化し動乱も招きかねない。その為、倭国統一同盟は、国内の生産力を上げようと事業改革に取り組んでいた。しかし、その富国強兵策は、倭国自由連合の長(おさ)達からすると、更に自由を奪われかねない事態でもある。

それでも巫女女王の威光は、倭国中を照らし始めており、それを止める術は今のところない。幾多の災難から、倭国を復興させてきた若き巫女女王の手腕は、倭国自由連合の長達でさえ認めている。加えて、それを脇で支えているのは、倭国統一同盟の総帥伊都国のウス(臼)王と、倭国自由連合の総帥クド(狗奴)国のホオリ(山幸)王である。したがって、今の所、稜威母に渦巻く不満分子達は事態を見守るしかない。

稜威母の佐気蛇は、十六歳になっていた。だから、この鴨猟は成人の儀式でもある。将来、佐気蛇は稜威母を率いる当主にならなければいけない男である。しかし、佐気蛇は長子ではない。ケンコク(堅固)という二歳上の異母兄がいる。異母兄の母は、遊女であったが堅固を産むと間もなく亡くなった。異母兄は、その名とは違い病弱である。だから将来の当主は、佐気蛇だと皆が思っている。

堅固は、病弱な分だけ学問に秀でていた。だから、佐気蛇はこの兄を慕い頼りにしていた。そして、兄が病弱な分だけ自分は武芸に励んでいた。兄の学問と自分の武で稜威母を治めれば良いと考えていたようである。

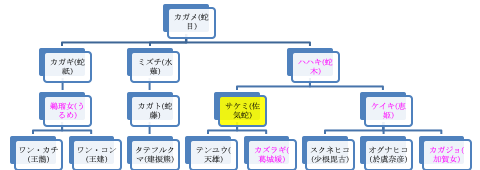

この兄弟の父は、稜威母の巫女クシナダ(奇菜田)姫の末裔であり、八十神系稜威母族の出である。だから、祖父は、アズミノシラ(安曇磯良)であった。佐気蛇の母は、稲羽のヤガミ(八河巳)姫の末裔であり、木俣のカガミ(蛇海)系稜威母族の出である。したがって祖父は、シズキ(志都伎)島のカガメ(蛇目)村長である。

祖父の時代、内乱状態にあった稜威母族は、蛇目が安曇の許を訪れ、安曇を兄と呼び和解した。そして、安曇が、稜威母族の長となり、安曇磯良を名乗った。その和議の証に、安曇の次男ウカイ(鳥喙)と、蛇目の娘で稜威母の巫女ハハキ(蛇木)が夫婦(みょうと)となり、佐気蛇が生まれた。蛇目の跡取りであった長男と次男は、内乱の折りに戦死していた。そこで、鳥喙が婿養子となり、蛇海系稜威母族を率いている。

カガミ(蛇海)系イズモ(稜威母)族の系図

佐気蛇は、初冬に産まれた。その日は海風が強く、多くの海蛇が浜に打ち上げられた。その中で、背黒で腹が黄泉の火のように赤黄をしたひときわ大きな大蛇がいた。人々はその大蛇を龍蛇(おかみ)様と崇め、稜威母の中海の畔に祀った。それから、人々は稜威母の中海を、龍蛇乃入海と呼んでいる。そして、佐気蛇はその化身らしい。奇しくもその年は、倭国の巫女女王が、日巫女に目覚めた年でもあった。

それから十六年の歳月が流れ、佐気蛇は、成人し妻を娶った。名をオウ(於宇)と言い、まだ十四歳であった。於宇の父は、安曇磯良ウズ(烏頭)で、母はオクニ(尾六合)である。烏頭はこの時四十八歳になっており、そろそろ後継者を決めておきたかったようである。そこで、弟の息子佐気蛇を婿養子とし後継者となしたのである。勿論、蛇海系稜威母族にも異論はない。佐気蛇は、蛇海系稜威母族の統領にもなる男である。つまり、安曇磯良烏頭が、佐気蛇を後継者にしたことは、統一稜威母王朝の萌芽を生んだのである。

伊都国に王が居り、狗奴国に王が居り、そして稜威母にも王が居れば、倭国の力の均衡は保たれるだろうと倭国自由連合の長達も佐気蛇の存在に期待を高めた。於宇は、火の巫女尾六合の血を引き明るく快活であり、巫女としての力も強かった。佐気蛇は、黄泉の巫女ハハキ(蛇木)の息子らしく寡黙で思慮深かった。しかし、従兄妹でもある二人は仲睦まじかった。於宇は、兄に甘える妹のように佐気蛇に接し、佐気蛇もまた妻を妹のように愛でた。

それから二年、若き巫女女王は、正式に倭国女王となった。先の女王が亡くなったのである。女王は既に数年前に病に倒れ伏していたので、実質的には、若き巫女女王が既に倭国の女王であったのだが、先の女王の崩御を以って正式に女王に就任したのである。そして、若き巫女女王は、それまで、緩やかな共同体組織だった倭国をヤマァタイ(八海森)国の国政の中に組み込んでいった。つまり、倭国の中央集権化を更に進めたのである。

若き巫女女王自身は、女王の強権化を望んでいた訳ではないが、中華の不安定化に対処する必要があった。この状況に、稜威母に渦巻く不満分子達は、危機感を高めた。しかし、安曇磯良烏頭は、穏健派であり極力争いを避けようと皆を宥(なだ)めていた。

その年、狗奴国のホオリ(山幸)王が病に倒れ崩御した。その後継者は、長男のタケル(健)である。健は現ツ神(あきつかみ)と民から慕われ、狗奴国の民は、健を王として安寧を図るつもりであった。しかし、狗奴国の健は、巫女女王の夫である。そこで、八十神系稜威母族の急進派は、それを阻止しようと、次男のウガヤ(卯伽耶)を候補者に立てた。卯伽耶は、ウズ(烏頭)の甥である。その母は、烏頭の妹トヨミ(豊海)であり、卯伽耶の妻は、同じく烏頭の妹タマミ(玉海)である。つまり、卯伽耶は稜威母族の血を濃く引く存在である。この謀に稜威母は沸いた。卯伽耶が狗奴国の王になれば、再び倭国自由連合は、稜威母族を主として勢いを取り戻せる筈である。そう八十神系稜威母族の急進派ばかりか、穏健派が多いカガミ(蛇海)系稜威母族の間でも、急速に支持を得たのである。

この事態に、安曇磯良烏頭は、その先頭に立たざるを得なくなった。しかし、内乱を望まない烏頭は、弟のウカイ(鳥喙)と相談を重ねた。そして、鳥喙の妻で北の大巫女様であるハハキ(蛇木)から「コシ(高志)のヨンオ(朴延烏)様を頼れ」とご神託を得た。烏頭と同じように、倭国の大乱を望まない朴延烏は、自身と同じように、身を引く術を健に伝えた。健も朴延烏の勧めに応じ、ある日忽然と、狗奴国から身を消した。実際には、一旦稜威母の鳥喙の元に身を寄せ、それから高志に隠棲したのである。

その翌年、天が隠れた。日食である。そして、高志の朴延烏が没した。鯨海の波は日々荒く幾日も風雨が眼前を遮った。巫女女王は、朴延烏の世継アヒコ(阿彦)に百官を付け高志に返した。八海森国留学中に親友となったチヨダ(智淀多)とは辛い別れだったが、阿彦には使命があった。高志を八海森国に劣らない国にしなければいけないのである。その為の支援を巫女女王は惜しまないだろう。

この事態に、八十神系稜威母族の急進派は頭を悩ませた。狗奴国の倭国統一同盟への傾倒は、卯伽耶を王となし食い止めたが、稜威母の北を巫女女王肝いりの阿彦が治めることになったのである。そして、巫女女王の右腕である秦家の須佐人は、鯨海の商権を握りつつある。既に須佐人を「須佐能王の再来だ」と噂する者も多くなって来た。このままでは、倭国全土が八海森国のように中央集権化されかねない。

自由で緩やかな連合体を望む八十神系稜威母族の急進派にしてみれば、まさに自由を守る攻防戦を迫られてきたのである。しかし、倭国自由連合には、巫女女王に勝る力を持った者はいない。巫女女王に匹敵する力を持つのは、南洋の日巫女様ヒムカ(日向)女王であるが、日向女王と巫女女王は、姉妹のような関係である。そして、日向女王は、第三の勢力となりそうな黒潮帝国を築きつつある。したがって、鯨海沿岸を拠点とする倭国自由連合の長達は、鯨海に日巫女が降臨するのを待ち望み始めた。

初夏、佐気蛇の妻於宇が、長男のテンユウ(天雄)を産んだ。この時佐気蛇は十九歳であり、於宇は十七歳であった。若い夫婦が子を生(な)し、稜威母の行く末は陽光に包まれた。天雄は、丸々とした丈夫な赤子で、その大きな泣き声は天まで届きそうな勢いだった。火の巫女オクニ(尾六合)は「この子は大国をなすだろう」と託宣した。

そこで、稜威母の民は、この赤子に大きな期待を抱いた。夏の盛り、佐気蛇親子は、母方の祖父蛇目の眠る志都伎島を訪れた。海岸には、ハマユウ(浜木綿)の白い花が咲き乱れていた。浜木綿は、ティェン・シャン・ファ(天上華)の仲間である。しかし、赤い花ではなく白い花を咲かせる。それが灼熱の青空にすがすがしく映えていた。

稜威母の東岸は、木俣の蛇海系稜威母族が多く暮らし、稜威母中部には八十神系稜威母族が多く暮らしていた。そして、この稜威母西岸は、両方の民が入り混じり暮らしていた。佐気蛇は、その両方の血を引いている。だから、幼い時からこの地が好きであった。

母ハハキ(蛇木)の故郷は、稜威母東岸であったので佐気蛇の出生地は、稜威母東岸である。しかし、育ったのは、父鳥喙の故郷稜威母中部である。だから、龍蛇乃入海が遊び場であった。稜威母西岸の志都伎島には、毎年この時期に訪れた。この時期が母方の祖父蛇目の命日である。佐気蛇は、父方の祖父安曇も、母方の祖父蛇目の顔も覚えていない。二人は共に、佐気蛇が一歳になった頃に亡くなったのだ。だから、顔は覚えていないのだが、何故か浜木綿の白い花を見ると、祖父蛇目のことを思ってしまうのである。

そして、祖父蛇目は、この花のように清らかな人だったように思える。しかし、母蛇木の話では、武勇に秀でた人でもあったそうだ。その武人蛇目が、父方の祖父安曇に頭を下げて和睦を結び、安曇磯良の椅子を安曇に譲った。

人づてに聞いた話では、戦況は祖父蛇目の方が優勢だったそうである。しかし何故か蛇目は、敵将であった安曇に下った。二人の息子を戦死させたことがその動機だったのかも知れない。いずれにしても蛇目は、そうやって内乱を収めたのである。父方の祖父安曇は、そんな蛇目を終生の友として敬っていたそうである。そんな言い伝えを聞いて育った為か、佐気蛇には、浜木綿の白い花が和平の象徴のように思えるのである。

翌年春、高志のヘキ(蛇亀)が、健の娘を産んだ。蛇亀は十八歳になったばかりであった。娘の名はオキナメ(沖那女)という。健に似て聡明な眼をした女の子である。阿人国では、ドキョン(東犬)が、メアンモシリ(寒国)の族長チュプカチャペ(蛛怖禍茶辺)の娘二代目チノミシリ(茅野魅尻)を妻に迎えた。ポロモシリ(大国)でも、族長アサマ(阿佐麻)が息子のアラハバキ(安良蛇木)にその座を譲ろうとしていた。そして、阿人国の大酋長の座は、ドキョンことチュプカセタ(東犬)に託した。今や、鯨海沿岸の国々は、新しい世代へと引き継がれていきつつある。

二十歳になった佐気蛇も、稜威母族の主(あるじ)となるべく、伯父の烏頭から、安曇磯良になる特訓を受けていた。安曇磯良は、稜威母から高志、そしてメアンモシリ(寒国)にかけての海人族の主である。西国の海人族の主コウラノシラ(高良磯良)は、豪商イタケル(巨健)である。そして、将来はその座を、巫女女王の右腕須佐人が継ぐだろう。だから、安曇磯良の在り方は、倭国自由同盟の核をなす東国の海人族に取って重要な意味を持つ。その為、佐気蛇は、須佐人に並び立てる男にならないといけない。

巫女女王の幼馴染である須佐人は、三十二歳の男盛りである。声高に威張ることのない男だが威厳に溢れている。巫女女王とは従姉弟でもあり、まるで双子のように意気が合っている。人心を掌握しているのが巫女女王であれば、国政を抑えているのが須佐人である。その為須佐人が倭国の国政を司る王だと言っても過言ではない。その須佐人に並び立つのは、容易なことではない。だから、佐気蛇は寝る間も惜しみ懸命に努力しているのである。

佐気蛇が安曇磯良になった頃の高良磯良は、間違いなく須佐人であろう。須佐人の秦家は、東海から鯨海まで広がる大商人団である。そして須佐人は、鯨海に名を轟かす豪商に育っている。須佐人は、良き老師達にも恵まれていた。東海の海賊王達は、須佐人の師匠達でもあり良き理解者でもある。

中でも、鯨海の海賊王と呼ばれていたピョンハン(弁韓)国のスロ(首露)王は、須佐人の最も良き理解者である。その首露王の娘アヘン(金芽杏)と、須佐人は連携し鯨海一円を寡占化している。安曇磯良派の海人族と、高良磯良派の海人族は、頭数だけならほぼ同数だが、その財力は足元にも及ばない。だから、今安曇磯良が最も求めているのは、巫女女王に並び立つ日巫女様の降臨と、秦家に並び立つ大商人団である。その為には、「虎穴に入らずんば虎子を得ず」という故事のように相手の懐に飛び込むのが最良の策だと烏頭は考えた。それは五十二歳になった老練な男の策である。

しかし、安曇磯良烏頭は、狸親爺ではない。どちらかというと狐親爺である。佐気蛇の兄堅固も狐目にすらりとした体型である。だから、実は、「兄堅固の父は、佐気蛇の父鳥喙ではなく烏頭ではないか」という噂もあった。烏頭はりっぱな統領ではあったが恐妻家であった。尾六合が妻なら、大概の男は、恐妻家にならざるを得なかったのかも知れない。とは言っても尾六合には悋気(りんき)な面はない。ただ気が雄大なのである。男勝りという手合いである。

その為、烏頭が隠し子を言い出せなかった可能性は十分にある。そこで、「遊び人だった弟の鳥喙が兄の代わりを買って出たのであろう」というのが噂の根拠である。いずれにしても、烏頭は悪人ではないが、したたかな知恵には満ちているようである。

海人族皆が望んだように、烏頭と高良磯良イタケル(巨健)との関係は極めて良かった。そこで翌年、烏頭は、佐気蛇を巨健の許に修行に出した。二十一歳の若者佐気蛇は、若妻於宇と息子の天雄との別れは辛かったが、自分の役目も分かっていた。そして、八海森国に赴き巨健に会った。それから、須佐人に師事することになった。

須佐人は三十四歳の男盛りである。佐気蛇はその気迫に威圧された。だから、今まで以上に修行に明け暮れた。須佐人も自分と同じような気概を持った佐気蛇を好ましく思ったようである。そして、巫女女王に対面した佐気蛇は、八海森国と稜威母の格差をしみじみと体感した。その思いが佐気蛇を奮い立たせた。

翌年初冬、稜威母から訃報が届けられた。妻於宇が流行病で亡くなったのである。しかし、佐気蛇は帰れなかった。まだ三年の修業は道半ばである。その苦渋の思いを、義父烏頭は酌んでくれたが、義母尾六合の胸の内には、わだかまりが残った。愛娘於宇を亡くした尾六合は、忘れ形見の天雄を溺愛した。しかし、祖母さん子は、溺愛されてもしっかり育つものである。将来、天雄もまた、波乱の人生を悠々と駆け抜けていくことになる。

~ 高志の蛇亀(へき) ~

ブナの林の中に、鮮やかな雪椿の花が咲いた。蛇亀は、その真っ赤な花を手折ると髪に挿した。南洋の椿と違い雪椿は葉の縁が鋭い。そして雪に埋もれる為に樹形がたくましい。だから、蛇亀に似合いの草木である。蛇亀は、一重で切れ長の眼をした美少女である。それに、大きなギョロメ(魚目)に、ぽっこりお腹の兄阿彦とは、まったく違う容姿である。どうやら、阿彦は、祖父パク・ネロ(朴奈老)大将や、父パク・ヨンオ(朴延烏)の血を濃く引いたようである。

そして、蛇亀は、高志の大巫女様の血を濃く引いているようである。しかし、まだ日巫女には目覚めていない。でも、鯨海沿岸の人々は、蛇亀が日巫女に目覚めると信じている。倭国の巫女女王は、十三歳で日巫女に目覚めた。南洋民の女王日向は、もう少し年長となって日巫女に目覚めたようである。だから、人々は、蛇亀にも、その時が間もなく訪れると期待を高めている。

春の光を煌めかせた磯場から、阿彦が獲物を掲げて上がってきた。どうやら、蛇亀に漁の成果を自慢しているようである。獲物は、フクラギ(福来魚)である。フクラギが大きくなると、ブリ(鰤)と呼ぶが、この季節に獲れるのは、もっぱらフクラギである。そして、北の端まで北上し、冬になり、戻り潮で帰ってくると、阿彦のように、丸々と太ったブリになるのである。

フクラギを、沫裸党はハマチ(魬)と呼んでいる。また、田植えを終え、青々と稲田が広がる季節の魚でもあるので、イナダ(稲田)とも呼ぶようである。だから蛇亀は、若く精悍な体型の稲田姫である。ブリのまったりとした舌味を好むか、フクラギのあっさりと身のしまった味を好むかは、評価の分かれるところである。しかし、季節の味だと思い両方の味を、それぞれの季節に楽しむのが良いだろう。

人の好き嫌いなど一時のことである。或いは、ただ単に偏屈な思い込みかもしれない。偏狭を捨て、大極に立てば、人生は更に楽しいものになる筈である。しかし、若い蛇亀は、まだその境地には達していない。何しろ自尊心が高いのである。その綺麗な鼻筋のように、ツンと上を向いているのである。もう少し、阿彦のまったり感を加えた方が、人の寄り付きも良いのだが、蛇亀は、近寄りがたい存在である。そこが巫女女王に及ばない点である。その尖った心情さえ削り落せば、日巫女に目覚める日も近かろう。

夏、その巫女女王が、高志を訪ねてきた。父母のヨンオ(延烏)やセオ(細烏)とは、旧知の仲である。巫女女王は阿人国を束ねようと北への旅を行っていた。蛇亀には、それが巫女女王の野心に思えて「日巫女様の野心は、この和の国を、中華の戦さ場に変えかねません」と言い放った。

巫女女王は、クスリと笑うと蛇亀をやさしく見つめ「そうかも知れませんね」と言った。蛇亀は、反発心と憧れの複雑な境地に目が眩みそうになった。父延烏から、「ヒミコ様の旅に同行するように」と言われた時は、奇妙な興奮を覚えた。それに、メアンモシリ(寒国)の地は、まだ蛇亀も阿彦も踏んだことがなかった。そして、アマノレラフネ(天之玲来船)と呼ばれる大型船で、旅が出来ることは大興奮である。

アリソウミ(有磯海)の沖合に停泊する天之玲来船は、以前から眺めていた。そして、それが倭国の豪商須佐人の船であるという噂も聞いていた。だから、憧れの船であった。その憧れの船で旅が出来るのである。嬉しくないことは決してないのだが、蛇亀は、仏頂面で頷いただけである。

兄の阿彦は、その大きなギョロメ(魚目)を潤まして、巫女女王にまとわりついている。阿彦は、幼い時に、巫女女王にあやされたことがあるので、親しみを感じているようなのである。その北帰行には、阿彦の従者も伴うことになった。その男は、春の暖かいある日、阿彦が有磯海の貧村で見つけて来たのだ。しかし、男は、崖の下で気を失っており自分が誰かも思い出せなかった。どうやら崖から落ちたようだが、何故急峻な崖の上に立ち落ちたかは、本人の記憶がないので不明である。

しかし男は、たいそう賢く容姿も良かった。そこで、朴延烏は、兄妹の学問の師匠としての任を与えた。蛇亀は、容姿端麗なその男に恋心を抱いた。初恋である。その北帰行で巫女女王の一行は、反倭国を掲げる阿人の集団に襲撃され初恋の男は命を落とした。初恋の男は、巫女女王を守り我が身に矢を受けたのである。蛇亀は、巫女女王に恨みの念を抱いた。それは嫉妬心だったのかも知れない。そして、それは、カゴンマ(火神島)の火の如く激しかった。

翌春遅く、巫女女王が、蛇亀の為に野菊を摘み、冬の陽だまりで乾燥させた菊枕を贈ってくれた。その時、巫女女王は、八海森国の女王から、倭国女王へと位が高まっていた。蛇亀は、菊枕を砕けるほどに切り裂いた。

有磯海が雪に霞み、ユリカモメ(百合鴎)の赤い足と、くちばしが目に鮮やかに映る。蛇亀は、群れなす鳥に餌を投げ与えている。蛇亀は、鳥が好きである。自分も自由に空を飛べたならと夢想することが多い。鳥になれたら渡り鳥になりたいとも思っている。落命した阿彦の従者が「北には悲しみがあり、南には夢がある」と言っていた。しかし、蛇亀には何のことか分からない。でも蛇亀は、北に思いを寄せている。北の海に阿彦の従者は落ちた。その屍は見つからなかったが、従者は北の海底を漂っている気がする。

南は嫌いだ。南は、巫女女王が治める国である。だから、決して南には向かうまいと思っている。そんな蛇亀の思いを外に、朴延烏の館が雪に覆われた頃、南から貴人の来客があった。稜威母のウカイ(鳥喙)である。筑紫之島で異変が生じたようだと、蛇亀は察した。

今、兄の阿彦は、筑紫之島の巫女女王の館にいる。父パク・ヨンオ(朴延烏)が、修行の為に巫女女王に託したのである。母セオ(細烏)は「ヘキも、女王様のミイト(巫依覩)で巫女の修業をさせてもらったらどう」と勧めたが蛇亀は拒否した。「誰が南などに行くものか」と意地を張ったのである。十六歳の乙女は、意地っ張りな年頃でもある。

阿彦は、大好きな兄だけど、浮き浮きと南に夢を求める態度が蛇亀には苛立たしい。阿彦の親友になった八海森国のチヨダ(智淀多)は、ちょっと変人だけど、蛇亀も好ましい人物だと思っている。ミナモモ(水桃)も可愛らしい娘だと思う。だから、南の人全てが嫌いな訳ではない。ただただ、巫女女王の存在だけが腹立たしいのである。

何故かは、蛇亀にも分からない。もしかすると、対極に引かれる力に抗っているのかも知れない。本人はまだ気づいていないが、その力が渦となり蛇亀を日巫女に目覚めさせようとしている。巫女女王と、南洋の日巫女日向女王は、相生の力が働いているが、蛇亀と巫女女王の間では、相剋の力が働いているのかも知れない。

年が改まる頃、蛇亀の前に現ツ神(アキツカミ)が現れた。狗奴国のタケル(健)である。蛇亀は、聡明な健に心奪われた。そして、健は、巫女女王の夫だった男である。だから、何としても健を我が物にしたかった。

有磯海の浜が、フクラギ漁に賑わっていたある日の夕暮れ、突然父朴延烏が、胸を押さえて倒れた。蛇亀と細烏は必死の思いで父の看病をしたが、父は神様の許へ旅立った。巫女達が、幾羽もの海鵜を、北の空に放し、朴延烏の冥福を祈った。その慟哭が響き渡る浜辺で、突然蛇亀が舞い始めた。巫女達は、蛇亀が魂を天に放ち、朴延烏を神様の許に送り届けるのを感じ取った。そして、蛇亀が日巫女に目覚めたことを知った。

その波動は、稜威母のオクニ(尾六合)も感じ取っていた。そこから、この二人の暗躍が始まるのだが、それはまだ後のことである。高志の統領朴延烏が亡くなると、巫女女王は、阿彦に文官五十人と武官五十人の百官を伴わせ送り返してきた。

蛇亀は、「これでは、高志は倭国に呑み込まれてしまう」と反感を覚えた。しかし、母の細烏と阿彦は「女王様の配慮に感謝しなければ」と無邪気に喜んでいる。その為蛇亀の腹立たしさは増した。蛇亀は、本来、花を愛で、空飛ぶ鳥に憧れ、歌を詠い、舞を舞う。そんな春の乙女である。しかし、近頃の蛇亀は、すっかり猛女の面だけが浮き上がり、ますます人々は近寄りがたくなっている。

そんな可哀そうな猛々しい蛇亀を、やさしく見守っていてくれるのは隠者健だけになってしまっている。十八歳になった年に蛇亀は、健の娘を産んだ。オキナメ(沖那女)と名付けられたその娘は、母蛇亀とは違い穏やかな寝顔を見せている。沖那女の誕生祝にと、稜威母の尾六合が、黄金色に輝く銅剣を三振り贈ってくれた。三振りの剣は、荒魂(あらみたま)の剣と、幸魂(さちみたま)・奇魂(くしみたま)の和魂(にぎたま)二剣である。しかし、娘の誕生祝に剣を贈るとは、尾六合の気性が伺える贈り物である。蛇亀は、返礼に尾六合へ赤瑪瑙の首飾りと青瑪瑙の腕輪を贈った。瑪瑙は「思いをなし遂げる」力があると言われる石である。そこから転じて仲間を募る意味も持つ。だから、これが、蛇亀と尾六合の密約の始まりであった。

初夏の陽射しを受けて、有磯海が銀鱗のように輝いている。急峻な海底を飛翔し、黒龍がその銀鱗を纏うのも近いのかも知れない。沖那女は、二歳となり可愛い盛りである。健は、沖那女を膝に抱き、沖の彼方を見遣っている。傍らで蛇亀が、野遊びの宴を整えている。今日は、久しぶりの親子団らんである。

健は、阿彦の影となり、高志の政務を取り仕切っている。巫女女王が、阿彦に付けて寄こした百官は、勿論健のことは皆承知である。彼らの実質的な王が健であることは、高志の族長達も民も皆知るところである。そして、高志の王阿彦自らが兄のように健を頼っている。八海森国の豪商須佐人も、密かに健の国造りを支えている。その為に、高志は、急速に国力を増している。今や、稜威母の国力を凌ぐ勢いである。

この状況に、健を稜威母から高志に落ち延びさせ隠棲させた木俣の蛇海系稜威母族は、危惧を抱いていた。狗奴国の後継者騒動で健を庇護したのは、木俣の蛇海系稜威母族である。そして、健を退け稜威母族の血が濃い卯伽耶を狗奴国の王に立てたのが、八十神系稜威母族の急進派である。その為、健の台頭に八十神系稜威母族の急進派は、危機感を抱いている。

その危機意識が高まれば、急進派は健に刺客を放ちかねない。もし、健が暗殺でもされたら巫女女王は、稜威母征伐に乗り出すだろう。勿論、今の稜威母に勝ち目はない。巫女女王は、戦さ場の巫女とも恐れられている。だから、稜威母の穏健派は、そうなることを恐れているのである。

しかし、悲観的な状況ばかりではない。今の安曇磯良烏頭と高良磯良イタケル(巨健)との関係は良好である。そして、巫女女王の懐刀須佐人は、その世継ぎであり、将来の高良磯良である。また、急進派は、その統領烏頭がしっかり抑えている。だから、今すぐ大乱が起きる可能性は低い。

しかし、これ以上、倭国の中央集権化が進むのも困りものである。高志は栄えつつあるが、それは高志に流れていた稜威母と同じ悠長な時を失いつつある事態でもある。高志が倭国化すれば、稜威母は、益々肩身が狭くなる。佐気蛇の実父鳥喙と母ハハキ(蛇木)の悩みの種は尽きない。北の大巫女蛇木は、蛇亀が日巫女に目覚めたことは喜びつつも、その気性を危惧していた。その気性は、尾六合にも劣らない火の巫女である。二つの火徳が交じり合えば火災を呼びかねない。今の稜威母を束ねる両巨頭は、烏頭と鳥喙の兄弟である。二人の兄弟仲は、幼い時から良好である。だから、この兄弟が健在な内は、鯨海沿岸を荒波が襲うことはないであろう。

健は、忙しい政務の間に、良く家族との憩いの時を持った。それは、国ばかりか、妻子を捨てた悔恨の情があったのであろう。蛇亀も、健との情に触れていると、その激しい気性が治まった。しかし、荒ぶる神蛇亀は、日々高志の改革に精を出していた。野や山を開き、ウェイムォ(濊貊)の流民も受け入れた。濊貊のオロチ(大蛇)族共は、開いた野や山に安住の地を与えられ、鯨海沿岸での略奪行為は減った。それらの一大改革は、阿彦の命でなされたが、後ろで阿彦の大きな尻を叩いていたのは、妹の蛇亀である。この兄妹の仲も昔と変わらない関係である。

蛇亀は、鯨海沿岸の民から、女須佐能王とも呼ばれる存在になりつつある。それは、蛇亀が、鯨海の巫女女王であることも示唆している。弾けるばかりの美貌と、溢れるばかりの英知を兼ね備えた蛇亀の夫は、やはり健しか収まりきれない。二人は、相性の良い夫婦であった。そして、蛇亀二十一歳の時、健の息子オキノナアガ(翁之拿阿蛇)を産んだ。翁之拿阿蛇は、健に瓜二つであった。

冬、健の祖父徐家の統領フク(福)爺が亡くなった。七十九歳の大往生である。知らせは巫女女王から届いた。健の存在を隠していた須佐人も、福爺の訃報に接し巫女女王に健の所在を明かさない訳にはいかなくなったようである。その知らせは同時に翁之拿阿蛇が将来徐家の統領となりシューフー(徐福)の末裔達を束ねることを示唆していた。そして蛇亀は、我が子の置かれた位置に戸惑いを感じていた。

徐福の末裔達は、倭国の叡智を掌る集団である。徐家は、表立って倭国を率いることはしない。しかし、その力は計り知れなく徐家の統領は影の倭国王に等しい。そして、その地位は、権力に依ってではなくその権威に依って認められるものである。翁之拿阿蛇は、生まれながらにしてその権威の片鱗を覗かせている。それを感じた高志の民は、安堵の息をつき翁之拿阿蛇に光を感じた。

稜威母でも翁之拿阿蛇の存在は波紋を広げていた。尾六合達八十神系稜威母族の急進派は、野心を膨らませた。もし将来翁之拿阿蛇を稜威母に迎えることができれば、稜威母の権勢は高まるだろう。そうなれば倭国を三分する『天下三分の計』がなり立つ筈である。

しかし、稜威母の穏健派は、真逆の未来図を描いている。阿人の見方では中華から逃れてきた漢人が倭人の始まりである。そして、数度の渡来を繰り返すたびに阿人は北へ北へと追いやられた。稜威母急進派が描いている構想は、阿人との共闘である。

しかし、阿人に取って稜威母族は、ロンヌ族(殺し屋)であり、最も恨みを募らせている倭人である。阿人との共闘には難があると稜威母穏健派は懐疑的である。それに時流を見れば倭国の統一は避けられない。ならば、「その中で如何に分権化を取り込めるかに奔走したが良い」という腹である。確かに中央集権化は利点も多いが、最大の負荷は、大きな政府になり過ぎる点である。政府の負荷が大きすぎると、外敵や災害に対して、迅速な対応が出来なくなる。その為、各地域に分権化できることは分権した方が、小さくて機能性が高い政府になれる筈である。その利を説けば、八海森国の高官達の中にも賛同者が出る筈である。そうやって稜威母の独自性を保つのが良策であると、稜威母穏健派は考えている。

田舟の雨水をかき出し、蛇亀は水面を漕ぎ出した。緩やかに滑り出した田舟を操り蛇亀は、水菜の茂みを目指した。今夜は、健の好きな田螺(たにし)料理にしようと思っているのだ。水菜を摘み取ると舟を岸辺につけて素足のまま水辺を歩き田螺を獲り集めた。それから、再び舟に乗ると舟縁に田螺を乗せ石で殻を砕いた。内臓を取り除き実だけを笊(ざる)に溜め川の水で洗った。

蛇亀も阿彦も、幼い時から有磯海の海の幸で育ってきたので、あまり淡水の魚介類には縁がなかった。しかし健は、淡水の魚介類に詳しく好んで食べた。健もアタ(阿多)国の海辺で育っている。だから、健が淡水の魚介類を食べるようになったのはニシグスク(北城)に住むようになってからである。

ニシグスクは、山間に在り海からは遠い。だから、魚介類は皆淡水の物である。魚では鯉(こい)や鮒(フナ)や鮠(はや)が良く食べられる。季節の魚としては、春から秋には鮎(あゆ)が美味しく、秋から冬は鰻(うなぎ)が美味しい。貝では田螺、川蜷 (かわにな)が良く食べられる。しかし、鮎以外は、泥抜きをするのが大事な手間である。

ニシグスクの民は、田螺も殻のまま茹でて食べることが多い。しかし、蛇亀は、この内臓の部分が苦手である。変な匂いが口の中に広がるのだ。だから、内臓を取り除き調理することにしている。そうして茹でた実を、水菜や苦菜で和えると何とも美味しいのである。

蛇亀は、料理上手である。幼い頃、調理場で働くお気に入りの老婆がいた。元は有磯海の海女だったが、年老いて海を離れ、朴延烏の屋敷で働くことになったのだ。激しい気性の蛇亀に、多くの乳母達が手を焼いたが、この老婆にだけは、何故か蛇亀も懐いていたのである。

海女だった老婆は、様々な魚介類を巧みに調理した。その手さばきを真似るのが蛇亀の幼き日の遊びだった。老婆が亡くなった後は、自分ひとりで自分の食事を作った。蛇亀はどうも、料理を食べることより作ることの方が好きなようである。だから、健や子供達の食事を作る時が一番好きな時間になっていた。

そして蛇亀が、もうひとつ料理に気持ちを込めた理由は、巫女女王は料理が大の苦手だと聞き及んだ為である。そして、もう一人の日巫女、日向女王も、巫女女王と同じ位に料理が出来ないらしい。だから、三人の日巫女の中で料理が上手なのは蛇亀だけである。まだ二十二歳の若妻蛇亀には、それが誇らしく、そして素直に嬉しかった。蛇亀は猛女ではあるが可愛い女なのである。

~ 高志のムナカタ(宗潟)族 ~

ひたひたと、そぼ降る雨に濡れながら、白樺の林を若い女狐が歩いて行く。家族に逸れたのだろうか。狐の家族は仲睦ましい。雄は、家族の為に精を出し、姉になった女狐も妹弟の面倒を良く看る。だから、逸れた女狐の足取りは寂しい。ここは、高志の北方である。

高志は三つの勢力でなり立っている。高志の南は、稜威母の木俣の蛇海の末裔が多く暮らしている。ハハキ (蛇木)の一族である。一族の始祖木俣のカガミ(蛇海)は、伊佐美王が、稲羽のヤガミ(八河巳)姫との間に儲けた息子である。だから、丹場に発祥し高志の南域に広がった。

高志の中域は、阿彦や蛇亀が暮らす土地であり、彼らの多くがアグジン(阿具仁)の末裔である。阿具仁の父は、ヒョウ(瓢)ことジンハン(辰韓)国のソクタレ(昔脱解)王であり、息子はキム・アルジ(金閼智)であるので半島との縁が深い。

そして、高志の北方域は、ムナカタ(宗潟)の一族が多く暮らしている。宗潟は、伊佐美王の四男であり、母は阿具仁の妹ヌナカ(奴那珂)姫である。宗潟は、別離を抱えた男であった。父伊佐美王は十三歳で筑紫之島へ戻り、奴那珂姫はコジャ(古自)小国の族長コヤ(高耶)の後妻に入った。

古自小国の族長高耶は、奴那珂姫の兄阿具仁の親友である。高耶は、妻を亡くし幼い息子と暮らしていたが難儀をしていた。そこで、阿具仁が、後家の身になっていた妹の奴那珂姫を嫁がせたのである。勿論、伊佐美王にも了解を取り付けてのことである。嫁いで程なく奴那珂姫はコカ(高珂)を産み、その娘が首露王キム・チョンヨン(金青龍)の母ヘジン(恵珍)である。だから、恵珍は、宗潟の姪である。その為、高志の北方域は、ピョンハン(弁韓)国との縁が深い。鯨海の海賊王首露船長が、鯨海中を我が物顔で渡り歩けたのもその為である。

今の宗潟一族を率いているのは、ミナカタ(美名方)という族長である。美名方は、始祖宗潟の曾孫である。歳は巫女女王や豪商須佐人より十歳ほど年上であり、中々にして老練な男である。首露王チョンヨン(青龍)にも息子のように可愛がられ育っており、商人であり武人でもある。美名方は、首露王が自身を可愛がってくれたように、今は鯨海での須佐人の後見人を担っている。須佐人が、メアンモシリ(寒国)のオガバル(牡鹿原)に拠点を築けたのは、宗潟一族の長美名方の存在が大きく関与している。共に須佐能王に繋がる一族なので気性も合っているのだろう。

氷雨混じりの雨水を集め川は勢いを増している。高志の北方域は、高い山が海まで突き出ている所が多い。だから陸路が乏しい。集落は、山を急流が削った岸辺に広がっている。阿人の言葉では、それをヌナカと呼んだ。ヌナカの集落では稲は作れない。だから少しばかりの雑穀以外は、海辺の幸が頼りである。しかし、こんな荒れた海では漁はおぼつかない。そこで、村人は山に分け入り猟を行うことにした。

狙う獲物は猪であるが贅沢は言えない。猪でなければ鹿、肉は少ないが兎や狐でも構わない。美名方は、猟師の群れを三方に分け獲物を追いたてている。この辺りは、北方の割には冬でも暖かい。だから獲物は多い。この日は、猪六頭と鹿を九頭それに兎を十二羽も捕らえた。これだけあれば、村人も十日は飢えずに済みそうである。その内には、海にも出られるだろうと美名方は安堵した。

美名方の猟師団は、三百人程の規模である。この三百人程は漁師にもなるが兵士にもなる。そして、高志の北方域では最大規模の村である。高志の南部や、有磯海を抱いた中部とは違い、拠点となる大きな集落はない。海まで突き出た山々に阻まれるため、各川の流域毎に小さな集落が点在している。その為各村の独自性も高い。だから、美名方が、高志の北方域を治めているとはいっても王のような権力を握っているわけではない。その点でも嘗てのピョンハン(弁韓)国に良く似た社会構造である。振り返ってみれば、阿人の国も同じような社会である。その為、高志の北方域は、阿人との共生域でもあった。

宗潟一族が、高志の北方域に進出してもう百年以上が経つ。だから、阿人と倭人の区別も付け難いほどに溶け合っているのである。国境も然り高志とメアンモシリ(寒国)の境もはっきりしない。否、はっきりさせる必要もない。

だから、須佐人の北方の拠点オガバル(牡鹿原)の館も、侵略して奪った訳ではない。美名方が、オガバル(牡鹿原)一帯の阿人の酋長達に「ちょいと、よろしく」と挨拶を入れただけである。もちろん手土産の獲物は、しっかり贈っているが仰々しい物ではない。親類縁者の家に遊びに行く時と同じような物である。阿人は、土地への占有意識が少ないので地権の売買という概念もない。大地は皆神様の物である。その神様の大地で共存できる隣人であれば、阿人に限らず排除はしない。

美名方が、紹介した須佐人は、その隣人にふさわしい男であった。それだけのことである。須佐人は、高圧的な態度をけっして取らない男である。「自分はこの土地の人々の為に何をすれば良いか」と素直に酋長達に問いかけた。そして、井戸を掘り、水路を整備して、チオモイ(茅緒萌)の港を開き市を開いた。だから、牡鹿原を開拓するにあたり、阿人との軋轢は一片たりともなかった。美名方は、そんな須佐人を惚れ惚れと見てきた。そして、須佐人が高良磯良になることを待ち望んでいる。

ヌナカ川河口の沖合に、巨大な天之玲来船が停泊している。チオモイ(茅緒萌)の港に向かう途中である。船長は秦鞍耳である。須佐人は、美名方に頼まれて、美名方の妻と娘をここで乗船させようとしているのである。美名方の妻は、阿人である。名をトペンワッカという。トペンワッカの父は、チロンヌプという名で、牡鹿原の村長である。須佐人はチロリン村長と呼んでいる。

親子は、久しぶりに里帰りをするのである。初冬の鯨海は、まだ波が高い日が多い。しかし、天之玲来船であれば航海に大きな支障はない。須佐人は、二十八歳となり、ニヌファ(丹濡花)との間に二人の子を儲けていた。その為落ち着きは増し威厳に満ちている。美名方の娘はイスズ(五十鈴)という名で十二歳の乙女である。五十鈴には、そんな須佐人が眩しく思えた。初恋である。しかし、須佐人に取っては、チロリン村長の可愛い孫娘である。

牡鹿原の開発は順調に進んでいた。茅緒萌の港は、ほぼ完成し天之玲来船も接岸することが出来る。井戸は一本掘り上がり今は二本目に挑んでいる。チオカイ(茅緒海)沿岸の水路の整備も順調である。チロリン村長が周辺の部族の酋長達に声を掛けてくれたので人手は十分である。春になったら市を開く予定である。その為の品物を今回の旅で、天之玲来船に満載して来た。

美名方の宗潟一族も大勢が北上し、牡鹿原の村造りに参加している。その為、既に五百人程の村に膨れ上がっている。夏の終わりからは、牡鹿原の丘に三つの望楼を立て始める予定である。村の規模としては、五百人程の村に留めておく予定だが、市の開催が増せば、市の立つ日は数千の人々で賑わうことだろう。天之玲来船は、恐るべき軍船でもあるので、この商都を襲う盗賊団はいないだろう。その為、牡鹿原は、まるでメアンモシリ(寒国)の王都のようである。

メアンモシリの大首長チュプカチャペ(蛛怖禍茶辺)の村はヨナパル(米原)であるが、山間の集落であり、大勢の海人が行き交う牡鹿原のようには賑やかではない。大首長チュプカチャペは、ロンヌ族の末裔達が、牡鹿原に集う様子を快くは思っていなかったが、静観することにした。しかし、鯨海沿岸のメアンモシリの民は、ロンヌ族美名方と須佐人に対して敵意を抱くことはなかった。それは宗潟の仁徳に因る所が大きかったのかも知れない。高志の大族長宗潟は、孤独な苦労人であった。その為、父の伊佐美王や祖父須佐能王のように、侵攻ではなく阿人との共生の道を選んだのだ。

美名方は、好戦的な男ではなかったが、曾祖父伊佐美王にも負けない武人であった。美名方の時代、高志の大族長は朴延烏だった。美名方は朴延烏より十一歳若かったので、朴延烏の存在は色々と手本になった。それに、隠棲していた朴延烏を高志に呼び、大族長の座に付けたのは、美名方の父ミマナ(美麻奈)だった。そして、それは稜威母への牽制にもなったのである。

美麻奈や美名方の遠祖は稜威母族に繋がるが、稜威母族とりわけ八十神系稜威母族の中には、高志の宗潟族を蔑ろにする者が多かった。オクニ(尾六合)の一族稜威母の急進派の中には、自分達が本流だという奢りが垣間見えた。しかし、統領のウズ(烏頭)は器量の大きな男であったので、宗潟族にも同族として接した。ヨンオ(朴延烏)は、八十神系稜威母族の始祖須佐能と対極で競り合っていたヒョウ(瓢)の末裔である。だから、稜威母族が高志の宗潟族を邪険に扱えばいつでも「反旗を翻すぞ」という意思表示でもある。その点は、知恵者の尾六合には良く分かっている。その為、美名方への贈り物も絶やさない。稜威母穏健派のハハキ(蛇木)は、この尾六合のしたたかさが、稜威母に災いを招きそうで気が気ではなかった。そして尾六合は、高志の分裂を目論んでいた。美名方や阿彦は好戦的な男ではなかったが、尾六合は陽気で好戦的な女なのである。

オガヌマ(牡鹿沼)の戦いの翌年、狗奴国で後継者を巡る内紛があった。更にその翌年、初冬に須佐人は、美名方の娘五十鈴を側室に迎えた。五十鈴は十六歳であった。夫を持つ歳になったのだが、中々嫁ごうとはしないので、美名方が母のトペンワッカに問いたださせると、思いの人は須佐人であった。そこで、須佐人なら願ったり叶ったりと、美名方は、側室で良いからと須佐人に押し付けたのである。加えて、祖父のチロリン村長は、牡鹿原の館に新居まで設けたのである。年の終わり、五十鈴は、須佐人の次女アマラム(雨裸夢)を産んだ。今、雨裸夢はチロリン祖父ちゃんにあやされながら育っている。美名方祖父ちゃんも、牡鹿原の館に飛んでいきたいのだが、ヌナカ川河口の村を離れないでいる。どうやら、高志や稜威母でキナ臭い匂いが立ち始めたのである。勿論元凶は、尾六合と八十神系稜威母族の急進派である。

~ 稜威母の尾六合(おぐに) ~

龍蛇乃入海(おかみのいりうみ)を、川船が東に進んで行く。朝の日を受けて水面が煌めいている。尾六合は、目を細めた。この先には、新しい世界が広がっているのである。尾六合は、出雲の西に住む稲の穂族の村で生まれた。父は、八十神系稜威母族の族長の一人で、コチ(虎痴)という。

稜威母は、大きく四つの勢力からなり、それが分派し、十八の支族に分かれている。東は、高志や丹場そして稲場との関係が強い。稜威母の東に突き出た半島を、美穂の埼という。実った穂を海に横たえたような小高い半島である。この辺りには、高志の有磯海に広がる海人が多く暮らしている。沫裸党の北の民だ。安曇磯良の傘下にいる者と、高良磯良の傘下にいる海人が共に暮らしており、農民のように土地に縛られていないので村境もない。

美穂の埼半島の付け根からは、小さな海峡を挟んで、大きな砂州が南に延びており、その西側に広がるのが、王の入り海である。昔、須佐能王が拠点とした地域だ。その大きな砂州の上には、田畑が広がり村々が点在している。ここを中心とした稜威母の西域が、蛇海系稜威母族の勢力域である。王の入り海の西岸には、安曇磯良の館が在り、それから西の領域が、八十神系稜威母族の勢力域である。

安曇磯良の館の前の川を、王の入り海から西へ行くと、龍蛇乃入海へと出る。龍蛇乃入海の北岸には、二つの勢力がいる。共に、鯨海の北岸から渡ってきたツングース(東胡)族が混じった民である。沫裸党の民と混じった彼らは、ワニ族(鰐)やフカ(鮫)族と呼ばれている。

龍蛇乃入海の北東岸には、フカ(鮫)族が多く暮し、闇見(くらみ)の国と呼ばれている。闇見の国は、黄泉の国や根の国とも呼ばれる。ここのフカ(鮫)族は、蛇海系稜威母族寄りである。

龍蛇乃入海の北西岸には、ワニ族(鰐)族が多く暮し、狭田(さた)の国と呼ばれている。西岸は、遠浅の干潟が広がり、呼び名のように広くはないが稲田も広がっている。遠浅の干潟は、今はシマァ(斯海)国造船所の責任者を務める翁之多田羅の先祖達が、山を切り崩し、土砂を川に流したので広がった。

その干潟を押し広げるように西の浜に向かい幾本かの川が流れている。その川の河口域に尾六合は産まれた。ここは稲の穂族が多く暮す土地で辰韓人や馬韓人も多い。鯨海の伊都国とも呼べる所だ。尾六合の父コチ(虎痴)は、そこの族長である。そして、ここが八十神系稜威母族の誕生地でもある。その為、尾六合の父虎痴は、八十神系稜威母族の筆頭族長である。

虎痴は暴れ者である。特に酒が入ると、誰見境なしに喧嘩を吹きかけ殴りつけるところがある。尾六合の母は、クルス(紅瑠子)という名で安曇の一族である。その母も、良く酔った父に殴られた。そして、それを止めに入った尾六合も、何度も殴られたことがある。虎痴は、素面(しらふ)の時は、面倒見の良い族長である。所謂(いわゆる)♪お酒~飲まなきゃいい人なのに~♪という手合いである。

ある日、紅瑠子は、遂に腹に据え兼ねて家を飛び出した。そして、まだ七歳の尾六合の手を引いて里に帰ったのである。尾六合には、イブシ(稲撫士)という三つ歳下の弟が居る。稲撫士は、一族の跡取りなので、父の許に置いて行かれた。

尾六合は、乱暴者の父が大嫌いである。そして、その血が自分にも流れていると思うと、身震いがして尚更腹立たしい。しかし、稲撫士は大好きである。だから、良く弟に会いに行った。

父は、尾六合と目が合うとバツが悪そうにしたが、尾六合は口も利かなかった。それでも、嫁入り前には挨拶だけはしておこうと、出向いて来たのである。館の前の川湊には、父虎痴が、多くの嫁入り道具を舟に積み込ませて待っていた。殆ど無言で親子三人の夜を過ごし、翌朝、尾六合は稲撫士と二人で帰り舟に乗り込んだ。尾六合の夫になるのは、安曇の長男ウズ(烏頭)である。烏頭は、将来の安曇磯良である。その祝言に、八十神系稜威母族の筆頭族長である虎痴が出ないのはまずい。しかし彼は、紅瑠子に合わせる顔がないので「近頃容態が悪いので」ということにして、跡継ぎの稲撫士を名代に立てたのである。見送りの岸で、乱暴者虎痴は顔を伏せたままだった。だから、尾六合も別れの挨拶もせずに舟を出させた。

龍蛇乃入海は、尾六合にとっては、何度も行き来した母なる内湖である。干潟の上を、鴨の群れが飛んでいく。尾六合の心は、この青空のように晴々としている。今日は、巣立ちの日である。大嫌いな父とも別れて新しい家族を作るのである。だから、きっと幸せになるのだ。そう尾六合は思っていた。

夫になる烏頭は、三十二歳である。尾六合は十六歳なので二回りも歳上である。烏頭には、七歳になるアサン(阿蒜)という息子がいる。阿蒜の母は、クメ(紅女)という名で、二年前に亡くなっていた。三年前に起こった末盧国の内乱は、稜威母の沫裸党にも飛び火し、稜威母もまた内乱となった。その内乱に巻き込まれて殺されたのである。

辛うじて生き残っていた阿蒜は五歳であった。目の前で母を殺された阿蒜は、寡黙な少年に育った。心に大きな傷を背負った孫を見かねた安曇は、一族の中で一番明るく心やさしい尾六合を烏頭の後妻に選んだ。

安曇の一族の中で暮らす尾六合は、阿蒜が生まれた時から知っていた。そして、阿蒜の母紅女にも可愛がって貰っていた。だから、阿蒜のことは尾六合も気にかけていた。その為安曇から声を掛けられた時には、二つ返事で承諾した。

夫となる烏頭も、安曇に似て器量の大きな男である。父虎痴とは大違いである。もしかすると、尾六合は、烏頭に幻の父親を重ねていたのかも知れない。阿蒜は旧知でもあったので、尾六合に良く懐いた。尾六合は、七歳の阿蒜の寂しさが良く分かった。尾六合も七歳の時に、父とそして弟と別れたのである。もっと幼ければ、別れの悲しみは、おぼろげにしか分からなかったかもしれない。でも、七歳の子供には辛すぎた。もう少し大きくなれば、悲しみの躱(かわ)し方も身につけ耐えられただろう。

阿蒜は、正気ではいられなかった。良くぼーっとしていた。良く声も出さず涙を流していた。良く物忘れをした。そして、良くお寝しょをした。烏頭の許に嫁いで尾六合は、毎日阿蒜を抱きしめて寝た。それは、自分の寂しさを抱いているようでもあった。だから、阿蒜にも良く尾六合の温もりが伝わった。

尾六合は、どこへ行くにも阿蒜の手を引いて出かけた。阿蒜は、尾六合にだけは微笑みかけるようになった。擦り傷を作ると大声で泣いて尾六合に甘えた。半年ほどすると、お寝しょも治った。

年が明ける頃、阿蒜は、笑いかけて安曇の腕の中に飛び込んだ。安曇の顔の皺(しわ)を涙の川が流れた。烏頭は、尾六合に手を合わせた。尾六合は、十六歳の少女らしく天真爛漫の笑みを返した。

龍蛇乃入海を、寒風が吹きぬけた。裏の山では、春告げ鳥が鳴いた気がした。でも、まだ庭の雪は解けてはいない。それでも白樺の木の根元の雪は解け草木も芽吹きそうである。阿蒜は、微熱を出して寝込んでいた。それでも昼になり春の陽光が部屋に差し込んでくると、阿蒜は、湖が見たいと言い出した。尾六合は、烏頭と相談し三人で湖畔に向かった。

尾六合は、阿蒜を背負うと着られるだけ着込み、その上から更に狐の皮衣を掛けた。湖畔に立つと、ざざざっと湖面が細波(さざなみ)立ち、黒い鳥が木立から飛び去った。何かを察した烏頭が、さっと、尾六合の背に眠る阿蒜の口元に手を伸ばした。そして、沈痛な面持ちで、嗚呼っと声を上げた。それから、尾六合の手を引くと館に引き返した。

魂呼ばいの儀式が終わると、烏頭は、阿蒜の小さな身体を龍蛇乃入海に沈めた。尾六合は、正気を失っていた。母紅女がその様子を心配し何度も声をかけた。しかし、尾六合の眼は、一点を見つめ言葉を発することはなかった。

尾六合の様態を聞きつけた父虎痴がやって来て、正気を取り戻そうと、尾六合の頬を平手で打ちつけた。何度目かの平手打ちで、尾六合の視線が動き、ふっ~と長い吐息を吐いた。そして、虎痴を見ると「スーッと消えていなくなったの。あの子がスーッと消えていなくなったの」と呟いた。虎痴は、しっかり尾六合を包み込むように、その大きな身体で抱きしめた。

それから、十七歳の尾六合は、躁状態と鬱状態を繰り返すようになった。鬱状態では、糸の切れた操り人形のように生気がない。しかし、躁状態になると良く喋り、弾けたように笑い、そして白い肌を紅く染めて陽気に踊った。尾六合の舞は、阿蒜をあやす時の仕草である。だから、ヤヤ(赤子)を抱えた喜怒哀楽の舞は、ヤヤコ(赤子)舞である。

夏、倭国の巫女女王が、稜威母を訪れた。高志の朴延烏(ヨンオ)を訪ねての旅であった。この時、尾六合は、躁状態が続いていた。だから、良く踊った。そして、この時を境に、尾六合の様態が安定し始めた。尾六合は、火の岬を司る巫女のひとりでもあった。その為、日巫女の力に触れ、少し生気が整ったのかも知れない。

龍蛇乃入海が、雪吹雪で霞んだ。雲の切れ間にピッピッピ~と鳥の鳴き声が響いた。尾六合が目を凝らすと翼を大きく広げた角鷹(くまたか)である。角鷹は、ひとり天空高く舞い上がり、更に高みを目指している。尾六合は目を閉じ、そして、心を澄ませた。程なく眼下に雪に抱(いだ)かれた稜威母の山々が見えて来た。

尾六合は、甘いかすれた声で話す。それは、人の心に忍び込み心地良く響く。だから、巫女としても適性だが、尾六合は為政者としての面が強い。それは八海森国のハク(帛)女王に似た特徴である。良く言えば人心を掌握する力に長けている。悪く言えば人の心を誑(たぶら)かしかねない。

ハハキ(蛇木)も少しかすれた声である。しかし、甘く重い声である。だから人の心を捉えて離さないが、それは巫女の言葉として囁(ささや)かれる。それは言霊となり荒ぶる人々の心を宥(なだ)める。それが、黄泉の巫女である。

眼下に稜威母の山々を眺めながら、尾六合は甘いかすれた声で歌いだした。春を呼ぶ歌である。恋しい恋しいと叫ぶ歌である。人々には、それが独り天空を舞う角鷹の鳴き声に聞こえる。ピ~と一声鳴くと角鷹は、稜威母の山々に向かい飛び去った。

雪道を踏み締めて、翁之赤目の頭領を烏頭が訪ねてきた。烏頭の目的は、山の民の中から猟師を紹介してもらうことである。それも弓が巧みな猟師達である。槍や銛の使い方が巧みな者は、ワニ族(鰐)やフカ(鮫)族の漁師の中に数多いる。しかし、海や湖の漁では弓など使わない。そこで、弓が使える山の民の猟師が欲しかったのだ。今や巫女女王の海軍は、無敵艦隊になろうとしている。そして、これからの海戦には弓兵が欠かせない。そう、尾六合に言われたのである。

確かに安曇族の海戦の方法は昔と変わらない。敵船の横っ腹に舳先を突き刺し、乗り移ったら肉弾戦である。しかし、今や高良族は、倭国海軍の一翼を担い近代戦を取り入れている。弓や投擲機等の飛び道具が、主力兵器である。そして何よりも、大型船の船縁に並べられた中華の弩弓は、最も脅威である。そんな敵船に向かって、横っ腹に舳先を突き刺し、乗り移る戦術は通用しない。だから、「稜威母も密かに近代的な海軍を作る必要がある」と、尾六合は主張するのである。

十七歳の小娘が考えることとは思えないが、少なくとも八十神系稜威母族の族長達は、尾六合の意見に賛同しているのである。勿論、尾六合の父で八十神系稜威母族の筆頭族長虎痴は、その急先鋒である。乱暴者虎痴は、稜威母一の武人でもある。だから、もし稜威母が正規軍を持てば、最もその軍団長にふさわしい男である。その雰囲気に押され、烏頭も腰を上げたのである。

長老の安曇やカガメ(蛇目)は危惧しつつも、その様子を黙認していた。翁の赤目の頭領は、弓が巧みな猟師を五人呼び寄せ烏頭に託した。五人の腕前を見せてもらい「これで弓兵を組織出来る」と烏頭は安堵した。

その夜、烏頭は、翁之赤目の頭領に不安な話を聞かされた。巫女女王が、シマァ(斯海)国の造船所を拡張し、造船大国を目指していると言うのだ。そして更なる大型船の建造にかかるそうだ。その為、翌春、若頭領翁之多田羅と共に、山師達がその造船所へ行く準備を始めていたのだ。思っていた以上に早く、稜威母の海も、倭国艦隊が行きかう海になりそうである。帰り、尾六合にこのことを話すと、尾六合は無言のまま目を閉じた。

龍蛇乃入海に、奇妙な細波(さざなみ)が立った。湖面に風がないのにである。舟は、船頭の櫓で進んでいる。帆は畳んだままである。舟上では、照りつける夏の日差しが、身重の尾六合を容赦なく焼き尽くしている。その為、尾六合の白い肌は、汗に濡れ艶やかさを増している。

烏頭は、尾六合の産屋を火の岬に設けた。だから、稜威母の西の浜を目指しているのである。烏頭も供の者達も、その異変に気がつかなかったが、船頭と尾六合だけは気が付いていた。船頭が尾六合に目くばせすると、尾六合は天空を見上げ目を閉じた。暫くそのままの状態でいると、烏頭が気付いて「どうしたのだ。気分でも悪いのか」と聞いた。

尾六合は、目を閉じたまま「南海の地が割れた」と答えた。烏頭は意味が理解できず「で、どうした。」と聞いた。尾六合は「倭国を大災害が襲っている」と答えた。大災害という言葉に皆が動揺した。尾六合は静かに目を開くと「稜威母には異変は及ばない」と皆を見渡して言った。

烏頭が「おう、何だか良く分らんが、まずは良かった。皆安心せい」と笑いながら言ったので、皆の動揺は収まった。それから尾六合は、また眼を閉じ息を潜めた。再び奇妙な細波が立ったが、烏頭や供の者達は、やはりその異変に気がつかなかった。船頭の手がぴくりと動いた。舟がかすかに揺れ尾六合は目を開けた。そして、北に向かい「産まれた」と呟やき微笑んだ。烏頭は首を傾げ尾六合を見つめたが、尾六合に異変の兆候はない。また、鬱に陥ったかと心配したが、取り越し苦労だと分かり、安心して再び供の者達と談笑を始めた。

この年の初め、伊都国では、パク・ククウォル(朴菊月)王妃が娘スヂュン(子洵)を産んでいた。そして夏、高志では、セオ(細烏)が蛇亀(へき)を産んだ。冬が訪れる前に、尾六合は、娘於宇を産んだ。大層な難産だった。その為、尾六合は、ひと冬を寝込んで過ごしたが、表情は穏やかだった。この三人の娘は、どうやら尾六合には、吉兆のようである。しかし、尾六合の身体はこの難産に疲弊しこの後(のち)、子を儲けることは出来なくなっていた。

龍蛇乃入海に強い西風が吹き付けた。その風を背に受け、佐気蛇と蛇木を乗せた川舟が東に進んでいく。二人は、志都伎島に眠る祖父蛇目に会いに行ったのである。佐気蛇は十六歳になっていた。そして養子に出ることになっていた。安曇磯良の伯父烏頭の許にである。尾六合は、一人娘於宇しか子をなさなかったので跡取り息子が居ないのである。そこで十四歳になった於宇の婿養子に、佐気蛇を呼び寄せた。鳥喙の後継者には、堅固が居るので問題はなかった。その報告を志都伎島に眠る祖父蛇目にして来たのである。

鯨海には、倭国の影が忍び込んでいた。巫女女王の右腕豪商須佐人が、倭国の大型軍戦で頻繁に北上して来るのである。それを支えているのは、高志の宗潟一族である。宗潟一族の長美名方は、須佐人の鯨海支配を後押しし、遂にはメアンモシリの牡鹿原に拠点を築いた。このままでは稜威母の栄光は、倭国の影に消えてしまうだろう。尾六合は「何とかせねば」と知恵を巡らせていた。

そんな矢先、牡鹿原で巫女女王が襲われた話を聞いた。襲ったのは阿人の集団である。惜しくも破れてしまったが、もう一歩で巫女女王を亡き者にすることが出来たようである。尾六合は探索を走らせ、この牡鹿沼の戦いの戦況を調べさせた。そして、何が敗因なのかを熟考し始めていた。

尾六合は、高志には三つの勢力があることを知った。ひとつは、蛇海系稜威母族が進出している丹場の勢力である。そして、もうひとつは、伊佐美王と奴那珂姫の末裔宗潟一族である。最後のひとつは蛇亀の一族である。

蛇亀の一族は、辰韓国のソクタレ(昔脱解)王の末裔であり、鯨海の北西岸である半島との結びつきが強い。蛇海系は同門であるから御しやすい。対して宗潟一族は、巫女女王との縁が深い。だから、和して巫女女王に対するのは無理だろう。やはり結ぶべき相手は、蛇亀の一族であると考えた。

しかし、今の当主朴延烏は、巫女女王の鯨海域での後見人である。稜威母の神々に仇をなす巫女女王の誅殺に、自らが加担することはないだろう。何か打つ手はないかと尾六合は思い悩んでいた。

牡鹿沼の戦いの翌年、巫女女王は八海森国の女王から、倭国の女王になった。尾六合の気は焦った。そんな矢先、狗奴国のホオリ(山幸)王が亡くなった。世継の健は、巫女女王の夫である。もし、このまま健が王となれば、稜威母の盟友狗奴国は巫女女王の手に落ちる。そうなれば稜威母の命運は尽きるだろう。

尾六合は、稜威母の重鎮を集め卯伽耶の擁立を進言した。そして、これは稜威母の存続を賭けた戦さであると宣言した。穏健な夫烏頭も尾六合に威圧され腰を上げた。そして、必要とあらば内乱も辞さないという構えを見せた。非戦派の鳥喙(うかい)は、朴延烏と図り健を隠し、事の修復を図った。

その非戦派の柱朴延烏が、突然亡くなった。尾六合には好機である。しかし、世継ぎの阿彦は、巫女女王に心酔している。加えて巫女女王は、阿彦に八海森国の百官を遣わし、高志の倭国化を進めている。この絆をいかにして断つかを尾六合は思案し始めた。

光が射した。蛇亀が父の死を機に日巫女に目覚めたのである。巫女女王の気は壮大である。万全を期して仕掛けた阿人の反乱軍が敗れたのも、巫女女王の結界の強さである。数多の巫女が寄り集まっても巫女女王の結界は破れないだろう。巫女女王の結界が破れるのは同じ日巫女だけである。しかし、蛇亀の気は、まだ遠く巫女女王に及ばない。それに加えて、もうひとりの日巫女、日向女王が巫女女王を包み込んでいる。だから、もうしばらく時を待つしかないと、尾六合は覚悟を決めた。

初夏、十七歳の於宇が、尾六合の孫を産んだ。尾六合は宣託し、孫に天雄(てんゆう)という名を授けた。中華の嵐はチュクム(秋琴)を呼び覚ましたが、尾六合の巫女としての力も増していた。そして、倭国の嵐もまたその兆候を現し尾六合の野望も更に膨らんだ。

龍蛇乃入海に初雪が舞った。一夜降り積もった雪は、安曇磯良の館を白く覆った。その聖域を翁之赤目の使いが訪れた。使いは三振りの剣を携えていた。荒魂剣、幸魂の剣、奇魂の剣である。これを、安曇磯良からの祝いの品として蛇亀に贈るのである。蛇亀の娘沖那女は健の子である。だから、奇魂かも知れない。巫女女王にとっての奇貨となるのか、尾六合にとっての奇貨となるのかは、まだ分からない。しかし、この和魂は逃すわけにはいかない。尾六合の直観はそう働いた。

蛇亀は、返礼に高志の珍宝瑠璃の首飾りと腕輪を贈ってきた。蛇亀は、三振りの剣の贈り主が尾六合だと知っていたのである。

~ 北の大巫女様蛇木(ははき) ~

冬の長閑な日差しが、雪中花の白い花びらを照らし出した。蛇木はカガサワ(蛇沢)から、ツヌガ(津沼娥)を目指し歩いている。蛇沢は、蛇木が生まれた所である。蛇木の母は、シトト(志止鳥)という名前で蛇沢の女である。だから、蛇木は蛇沢で生まれた。だから、蛇木も蛇沢の女である。しかし、育ったのは、稜威母の西の志都伎(しずき)島であり、丹場の津沼娥である。そして今は、王之入海の東にあるアマハラシ(天原始)の館で暮らしている。つまり。蛇木は、鯨海の南西岸一帯に広く暮らしているのである。それは、蛇木の生い立ちにも因るが、今は北の大巫女としての務めがそうさせている。鳥喙(うかい)との暮らしは、天原始の館である。

志都伎島は、父蛇目(かがめ)の故郷である。志都伎島の西には、志都伎島より一回り小さい島がある。地元では沫島と呼んでいる。陸地の村に比べ海に囲まれた島は、防御がしやすい。海が外敵を阻むのだ。しかし、難点は水の確保である。飲み水はまだしも、田畑を潤す淡水を得るのは難しい。そこで、田畑だけは、陸地の岸辺沿いに開墾してきた。

志都伎島と沫島の内湾は、とても浅いので干潮時には干潟になる。だから、その時は島と島や陸地の間を歩いて渡れる。山から流れ込む数本の川も水量が多くないので、膝まで浸かれば渡れるのである。筑紫之海の干潟と同じくこの干潟も豊かな食糧庫である。だから、筑紫之島の北岸クキノウミ(洞海)から、稜威母の間の鯨海沿岸では、もっとも暮らしやすい所である。

志都伎島は蛇海系稜威母族が多く暮らし、沫島は八十神系稜威母族が多く暮らしている。しかし互いに嫁に行ったり婿養子に入ったりするので、厳格な村境はない。何となく蛇海系の島、何となく八十神系の島なのである。

その長閑な島を不幸が襲ったのは、稜威母の内乱の時代である。村人は、理由もわからないままに身内同士で殺しあった。内乱が終わり蛇目村長は、血に染まった干潟に双方の戦死者を祭った。その石を積み上げた磐座(いわくら)は、満潮時になると海に消える。だから、水神様である。

中華では、天にある仙人を天仙、地にある仙人を地仙、水にある仙人を水仙と呼ぶらしい。であるなら、ここに眠る英霊は水仙であろう。水仙は、地上にあっては、雪中花に姿を変えているそうである。そして、蛇木は雪中花を想わせる。八十神系稜威母族の巫女頭は尾六合であるが、尾六合は、この稜威母の西の果てまではやって来ない。だから、人々は一応に北の大巫女様蛇木に頼るのである。特に水仙の磐座の慰霊祭には毎年欠かさずやってくる。

母シトト(志止鳥)の故郷蛇沢は、高志との国境(くにざかい)である。しかし、ここにも明確な線引きがなされているわけではない。「何となく、蛇沢までが稜威母の勢力で、何となく、蛇沢からが高志の勢力かなぁ~」という次第である。だから、高志南地方と呼んでも構わない。

稲場から丹場、丹場から蛇沢の間には、蛇海系稜威母族と丹場のニハ(丹羽)の一族が共存している。丹羽の曾孫が蛇亀である。丹羽の妻は、蛇沢の族長の娘オミナ(央美菜)であったが、蛇木の母志止鳥も同族である。

ヘキ(蛇亀)の母セオ(細烏)と蛇木は同じ歳である。そして、共に蛇沢に繋がる同族である為に旧知の仲である。したがって、蛇沢での祭事(政治)には、二人で関わることが多い。先頃も年越えの神事を共に執り行ってきたばかりである。

そして、細烏は有磯海に向かい、蛇木は反対の津沼娥に向かっているのである。先頃、細烏の夫ヨンオ(延烏)が亡くなり、今は阿彦が跡を継いでいる。阿彦は、巫女女王の後押しを受けて、高志の近代化に乗り出している。娘の蛇亀は、父延烏の旅立ちに機を得て日巫女に目覚めた。しかしまだ荒々しい。そして、蛇亀と尾六合は結び合い謀(はかりごと)を巡らしているようである。細烏と蛇木は、それを危惧していた。

津沼娥は、鯨海沿岸の中心地である。昔、阿具仁が倭国に逃れて来た時に降り立った地でもある。津沼娥湾は、志都伎島の内湾と違い、その沿岸の大半を断崖に囲まれている。その為に倭国の大型軍船も容易に停泊できる。だから、須佐人の鯨海交易の中継基地がある。蛇木の父蛇目は、須佐人を高く買っており、この中継基地も蛇目が尽力して造った。だから、人々は須佐人の館と呼んでいる。

須佐人の館とは呼ばれても、元は蛇目の館を大幅に増築したものである。だから、蛇木の津沼娥での滞在地もここである。不思議なことに須佐人は、倭国軍船の船魂様を、蛇木としている。巫女女王もそれを黙認しているので倭国軍船全ての船魂様が蛇木である。

どうも須佐人に取っては、巫女女王の存在は巫女としてではなく、倭国経営の同志、否、分身のような存在である。だから、巫女女王と須佐人の関係を断つことは誰もなし得ない。別の言い方をすれば、須佐人が鯨海沿岸を統一しようとしているのは、巫女女王の鯨海支配が侵攻しているとも言えるのである。この状況を危機と捉えるか、好機と捉えるかは、それぞれが置かれた立場によって異なる。

蛇木や細烏は、それを好機と捉えていた。巫女女王の後押しを受けて、「稜威母や高志が豊かになれば、飢えへの恐怖は減り、田畑の実りが希望を生み出す」と期待しているのである。しかし、尾六合と蛇亀は「たとえ餓えようとも、自由だけは手放さない!!」と気張っているのである。

王之入海の東にある天原始の館は、蛇海系稜威母族の拠点である。対岸には安曇磯良の館がある。二人の当主は兄弟である為に今の関係は良好である。そして、その妻である蛇木と、尾六合の関係も良好である。蛇木と尾六合は幼い時からの知り合いである。厳密に言えば、乱暴者の父虎痴を七歳の尾六合が捨てた頃からの付き合いである。蛇木は九歳であった。だから、蛇木が姉、尾六合が妹である。二人は、王之入海を行き来しながら交友を温めてきた仲なのである。だから、蛇木は、妹の侠気を危ぶんでいるのである。

王之入海は、須佐能王が拠点とした内湾である。そして、鯨海の沫裸党の聖地でもある。天原始の館では、機(はた)を織る音が聞こえている。音の主は蛇木である。蛇木の母シトト(志止鳥)は織姫であった。だから、蛇木も習い覚えた。彼女はもう三十九歳となった。だから、その腕は誰にも劣らない。

織っているのは健と蛇亀の娘、沖那女(おきなめ)への祝いの品である。昨年の晩秋、沖那女は産まれた。蛇木は、春先から山に分け入り、天蚕(やままゆ)の繭(まゆ)を集めた。それから、糸を紡ぎ、ようやく秋の終りに織り上げた。どうやら一歳の祝いには間に合いそうである。

天蚕糸(てんさんし)には色を染めなかった。だから淡い緑色の絹織物である。沖那女は晩秋に産まれたが、蛇木は「沖那女は春を呼ぶ娘だ」と感じた。だから、春の娘沖那女には、春の色の絹織物を贈ろうと決めた。

春色の絹織物が織り上がる頃、尾六合が天原始の館を訪ねてきた。安曇磯良烏頭から、弟の鳥喙に贈り物を届けに来たのである。贈り物とは言っても改まったものではない。それは、蜆(しじみ)を甘辛く煮付けたものである。鳥喙は小さい時からこれが大の好物であった。だから、龍蛇乃入海で沢山獲れた蜆を、弟の好物に仕立て届けたのである。

尾六合は、織機(おりばた)に張られた春色の絹織物に目を留め「姉さん、これ誰の為に織っているの」と聞いてきた。蛇木が沖那女への贈り物だというと、へぇ~と怪訝そうな顔をした。「尾六合は、もう何か贈ったの?」と蛇木が聞くと、う~んと一瞬言い迷い「三振りの剣を贈った。」と言った。

蛇木は目を丸くし「あ~ら、娘なのに」と呆れ気味に尾六合を見た。尾六合は、はにかみ「やっぱり、変?」と聞いてきた。蛇木は「う~ん、守り刀だと思えば変じゃないけどね」と笑いかけた。尾六合は「やっぱり、先に姉さんに相談すればよかった」と舌をぺろりと出し照れた。

勝気な尾六合は、賑やかしく、物事に対しては強硬派だと誤解されやすいが、実は内気で孤高の人である。しかし、そうであることを知っているのは、蛇木だけかも知れない。実は、人に対しても、容赦なく意見をいう強硬派は自分の方である。と蛇木は思っている。孫の天雄は、どう育つのだろうか。尾六合に似て、陽気で賢い子に育つのだろうか。それとも、自分に似て融通が利かない堅物に育つのだろうか。二歳になった孫の顔を思い浮かべて蛇木は不安になった。

鯨海の潮の香を含み、秋風が浜に吹き寄せてきた。蛇木は赤子を抱いて、海の彼方を眺めている。もうじき辰韓船がやってくる頃だ。その船で墨縄のイナベ(稲辺)という男がやって来る筈である。稲辺は、辰韓国の工匠である。蛇木は、ツヌガ(角鹿)に造船所を造ろうと考えていた。それも大型船が造れる造船所である。

大型船を造れる造船所があれば、須佐人が使っている天之玲来船の修理も引き受けることができる。丹場に働き口が出来れば、稜威母や高志の民も助かる。特に冬場は、造船に精を出すことが出来る。しかし、小さな舟を作る船大工は、稜威母や高志にも大勢居るが、大型船を造れる船大工は居ない。そこで、巫女女王に、辰韓国の工匠を紹介してもらったのである。

直接的に人選をし送り出してくれたのは、巫女女王の弟で、辰韓国の世継ぎであるユリ(儒理)王子である。蛇木は、いつか儒理王子に直接会って礼を言わなければと思っているが、今はまず、造船所を立ち上げることが先決である。

稜威母や高志の冬は、田畑も漁もなかなか手がつかない。だから、造船所の建屋は、集められるだけの人々で春までに完成させる予定だ。その為の技術集団は、須佐人が斯海国からも呼び寄せてくれた。そして、造船所の所長には翁之多田羅を呼び戻してくれた。だから、後はオマロ(表麻呂)に匹敵する工匠が必要だったのである。その工匠が墨縄の稲辺である。

稲辺は、末盧国で生まれた倭人である。しかし、幼い頃に母と辰韓国に渡り造船師になったのである。稲辺の父は沫裸党の海人(うみんちゅう)だったが、海で帰らぬ人になった。そこで、辰韓人だった母は、稲辺を連れて故郷に帰ったのである。稲辺は、歳も儒理王子と同じだった為、儒理王子から懇意にしてもらっていた。巫女女王からの便りを読んだ儒理王子は、その為に迷わず稲辺を倭国に送り出したのである。稲辺も、旅先が沫裸党の多く暮らす丹場だと聞いて、喜んでやって来たのである。

稜威母の王之入海に到着した稲辺を、蛇木は安曇磯良烏頭に会わせ、角鹿の造船所建設の件も承認してくれた。稲辺と話すうちに、烏頭は稲辺の父が安曇族だと分かり大いに満足した。そして、三日三晩稲辺を持てなし、四日目の朝に稲辺を角鹿に旅出たせた。蛇木は、赤子の守りの手が離せなかったので、春には角鹿に行くと約束した。

赤子は、蛇木の娘ケイキ(恵姫)の子である。名をカガジョ(加賀女)という。加賀女の父は、堅固である。堅固は、鳥喙の子で、佐気蛇や恵姫の異母兄だということになっていたが、近頃では、烏頭が遊女に産ませた子だということが知れ渡っていた。つまり、堅固は、佐気蛇や恵姫の従兄である。そこで、佐気蛇を烏頭の婿養子に出す際に、堅固と恵姫を夫婦にして、鳥喙(うかい)の世継ぎとしたのである。

奇妙な話だが、烏頭と鳥喙の兄弟は、それぞれの世継ぎを、息子と甥とで交換したのである。しかし、結果的にそれが、鯨海の海人の結束を高めたので尾六合も蛇木も異存はないのである。

加賀女は、蛇木に似ていた。そして、祖母さん子に育とうとしている。烏頭と鳥喙の兄弟は、近頃それぞれの世継ぎに跡を任せようと奮闘している。そして、楽な老後を夢見ているのである。鳥喙と蛇木の実の息子佐気蛇は、八海森国に修行に出されている。佐気蛇が修行から戻ったら、烏頭は、安曇磯良を佐気蛇に譲る心積りである。烏頭から見ても、この甥は頼りがいがある。きっと、須佐能王の再来と噂される須佐人にも負けない男に育つ筈である。烏頭はそう信じている。

鳥喙もまた、甥の堅固を高く買っている。堅固は兄の烏頭に良く似ている。穏健で賢いのである。だから鳥喙もまた世代交代に奮闘しているのである。そこで、堅固と恵姫の夫婦は何かと忙しい。結果、加賀女は、祖母さん子に育つという訳である。

翌春、蛇木は角鹿に居た。加賀女には乳母を付けて連れて来た。蛇木は若い頃、「佐気蛇と恵姫の育児をした」という自負が薄い。つまり、かなりの育児放棄である。未だに、夫の鳥喙からは、そう言われてからかわれる。だから、佐気蛇と恵姫には負い目を感じている。その負い目を加賀女は救ってくれているのである。だから、蛇木に取って加賀女との時間は苦ではない。

造船所の建屋は、冬の間に完成していた。そして、造船所の船渠(せんきょ)には、大型船フウノフラフネ(風之楓良船)が陸揚げされている。風之楓良船は大修理の時期を迎えていたのである。だから、角鹿造船所の所長翁之多田羅は、風之楓良船を角鹿に持ってきた。これは巫女女王の助言でもあったようだ。

風之楓良船の大修理は、角鹿造船所の試運転でもある。だから、墨縄の稲辺も大いに頑張っているのである。この造船所が軌道に乗れば、巫女女王や北の大巫女様蛇木が思い描く海洋王国への未来図が広がるのである。

小春日和のある日、悲痛な顔をした尾六合が、角鹿の造船所を訪ねてきた。右手には、蛇木の孫でもある天雄の手を引いていた。尾六合は、蛇木の顔を見ると「姉さ~ん」と叫び抱きつきそして泣き崩れた。三歳の天雄はその光景をきょとんとして眺めている。初冬、佐気蛇の妻於宇が流行り病で突然この世を去ったのである。蛇木は、母を亡くした孫の天雄よりも一人娘を亡くした尾六合の悲しみの方が痛ましかった。その夏は猛暑だった。

~ チヨン(智妍)の秋 ~

秋の夕映えに、その人は眩しく輝いていた。夕日が鎧(よろい)に照り映えていたからかも知れない。その人は戦さで手柄を立てて凱旋してきたのだ。キム・チヨン(金智妍)は、十三歳の乙女である。だから乙女心がときめいていたのだ。

金智妍の父キム・ミョンス(金明朱)も歴戦の勇者である。しかし、金智妍には、その人の方が輝いて見えた。その人は辰韓国の王子である。そして、ゆくゆくは皇太子となる人である。名を儒理という。

金智妍の祖父パク・ネロ(朴奈老)は、辰韓国の伝説の英雄である。しかし、祖父朴奈老は、金智妍が生まれる十四年前に亡くなっていた。だから伝説の英雄の面影がない。でも、伝説の英雄よりも、ずっと儒理王子の方が素敵だと、金智妍には思えるのである。薄情だという人もいるだろうが、乙女心なので仕方がないのである。

金智妍の父金明朱は、ピョンハン(弁韓)国のテチョンガン(大天干)である。大天干は、弁韓国の王に次ぐ地位である。そして領地はパンパ(伴跛)小国である。だから、金智妍は、伴跛小国で生まれ育った。そして、辰韓国に来たのは初めてである。母パク・ギュリ(朴奎利)は辰韓人である。しかし、母朴奎利も、人生の大半を、弁韓国で過ごしている。だから、今や弁韓人である。

その弁韓人の親子が辰韓国にやって来たのは、辰韓国の王妃に呼ばれたからである。辰韓国の王妃は、朴奎利の従姉妹である。祖父朴奈老が戦死した時、遺児となった朴奎利とナリェ(奈礼)王妃は、弁韓国の首露王に引き取られ育てられた。

首露王に取って、朴奎利は愛おしい姪である。だから、金智妍は、辰韓国と、弁韓国の両方の王家の血筋である。それに父も大天干なので、金智妍は立派なお姫様である。だから、何不自由なく育った。父は、金智妍が産まれた時には四十四歳であった。だから、金智妍は、父に叱られた記憶が一度もない。典型的な箱入り娘である。しかし、母の朴奎利は、躾(しつけ)に厳しい人だった。母は、戦禍の中で育った人である。だから、人には優しく、自分には厳しい人だった。その為に、金智妍も素直な良いお姫様である。

軍列が、金智妍の前を通ると儒理王子は丁寧に礼をした。しかし、それは金智妍に対してではない。父アダラ(阿逹羅)王と、ナリェ(奈礼)王妃に向けての礼である。儒理王子は、奈礼王妃の実の子ではない。しかし、奈礼王妃には自慢の息子なのである。その自慢の息子に相応しい王女を、奈礼王妃は探しているところである。そして、金智妍もその候補の一人である。しかし、本人達は、まだそのことを知らない。

奈礼王妃にとって、金智妍は、同族であり間柄としては姪にも等しい。だから、金智妍は第一候補である。儒理王子の軍装は、まるで宝物のようである。儒理王子の姉は、倭国の巫女女王である。だから贅を尽くした軍装である。同じ位に豪奢な軍装に身を包んだ若武者が、儒理王子に並んで進んでいる。儒理王子の盟友でアキラ(瑛)という。

二人は初陣で大手柄を立てた。瑛の父も辰韓国の重臣であるが、瑛の一族は倭国の豪商秦家である。だから同じ位に贅を尽くした軍装である。しかし、金智妍には、その軍装よりも、何倍もふたりの若武者の方が豪奢に見えた。

軍列が過ぎ去ると、奈礼王妃は、朴奎利の手を引いて王宮に向かった。二人は実の姉妹のようである。苦楽を共にしてきた二人の絆は断ちがたく強い。王宮では宴の準備が整っていた。軍装を解き礼服で現れた儒理王子は、同じく礼服に着替えた秦瑛を伴っていた。二人は何をするのも一緒である。十六歳の男の子に取っては、まだまだ男同志の友情の方が大事なのである。もちろん、恋にも目覚める年頃ではあるが、まだ、乙女達は眩しくて、直視出来ない年頃なのである。

宴が始まる前に、総大将ソル・ムントク(薛文徳)が戦勝の報告をした。そして、ふたりの遊撃戦がこの勝利を導いたと称えた。しかし、阿逹羅王は「お前達は、総大将ムントクの命を待たずして、戦さを仕掛けたと聞き及んでいる。これは軍紀違反である。したがって厳罰に処すところである。しかし、ムントクの温情を汲み、今回だけは目をつぶろう。しかし、次に軍紀違反をしたら厳罰に処すから覚悟しておけ」と叱られた。二人は顔を伏せたまま「やっぱり、叱られたか」と顔を見合わせ苦笑いした。金智妍はそれが可笑しくて、くすっと笑ってしまった。

母の朴奎利が注意を促すように袖を引いた。その忍び笑いに阿逹羅王が目を向けた。そして「おおっミョンス殿の娘子か。美しくなられたのう。あの武骨者に、こんな可愛らしい娘が出来るとは、ミョンスめがうらやましいわい」と、言いながら玉座を降り二人に寄ってきた。そして、母朴奎利に向かい「元気そうで何よりだ。チョンヨン(青龍)も壮健に過ごしているかのう」と言った。朴奎利は「養父(ちち)も大そう王様にお会いしたいと願っていました」と答えた。阿逹羅王は「たがいに老いたものよ。ミョンスや、チョンヨンや、ウス達と、鯨海を遊びまわっていた頃が懐かしい。そして、ネロ兄貴とのあの日々もなぁ」と目を閉じ思いにふけった。その姿に朴奎利は涙し、金智妍は、王の背中に悲愁を感じた気がした。

一年の時を空けて、チヨン(智妍)は、儒理王子に嫁ぐことになった。儒理王子は十八歳となり、智妍は十五歳だった。婚儀では、往年の悪童達が老いを忘れて旧交を温め合った。阿逹羅王と金明朱は五十九歳となり、首露王は五十六歳となっていた。金明朱には、金智妍の弟でナムス(金南修)という世継ぎがいた。金南修は十二歳なので、金明朱は、もう少し頑張らないといけない。

首露王キム・チョンヨン(金青龍)は、二年前に期待の長男キム・ソウジョ(金倉舒)を病気で亡くしていた。次男のキム・クス(金仇須)は、キム・アルジ(金閼智)家の養子に出していたが、三男のキム・ゴドゥン(金居登)が世継ぎとして育っている。しかし、金居登もまだ十一歳なので、金青龍も、もう少し頑張らないといけない。

次男の金仇須は、十四歳になり、辰韓国キム(金)氏の娘チョンリョン(青蓮)を妻とし、正式に金閼智家の世継ぎとなった。そして、阿逹羅王は、金仇須を官僚として王宮に呼び寄せた。他国の王家に嫁いだ金智妍も、同族の金仇須が王宮の傍にいてくれるのは心強かった。金智妍は、金仇須より二歳年上である。だから、同族の金仇須は弟のようなものである。

夫になった儒理王子も、何かと金仇須を気遣ってくれた。義母に当たる奈礼王妃は、金智妍を実の娘のように可愛がった。金智妍には、こよなく幸せな時間が訪れていた。翌年、夫儒理王子は、正式に皇太子となった。奈礼王妃の強い望みである。還暦を迎えた阿逹羅王も、政務を少しずつ儒理皇太子に譲り隠居の時を待っている。

初夏、倭国から祝いの使者が来た。儒理の異母兄ナツハ(夏羽)と、秦家の須佐人である。阿逹羅王は、自分に夏羽という息子がいることを知らなかったので大そう驚いた。それから、夏羽に、阿逹羅王の娘である巫女女王の様子を熱心に尋ねていた。

儒理皇太子は、兄と慕う須佐人に再会し、本当に嬉しそうだった。秦瑛は、又従兄の須佐人に会うのは初めてであった。須佐人は、秦一族の総帥になる男である。その存在は、一国の王にも劣らないものである。そして須佐人は、それに相応しい男振りである。秦瑛は、自分が秦一族であることが誇らしかった。

二年の後(のち)、日頃は陰鬱な表情の阿逹羅王が破顔した。金智妍が元気な男の子を産んだのである。阿逹羅王は、パク・ネフェ(朴奈海)と命名した。その命名に、もう一人の祖父金明朱は涙した。そして、自分達の人生を重ね見た。

ネロ(奈老)の反乱とは何だったのだろう。自分達は、何の為に親友同士で殺しあったのか。何故、隣人を隣人として認めきれなかったのか。もっと、お互いの立場を思いやれば無益な戦いは避けられたのではないか。悲しみの海峡は、今俺に何を語りかけてくれるのだろう。老いた金明朱の涙は止まらなかった。

その頃、もうひとりの戦神キドン(箕敦)は、別の思いに耽っていた。箕敦の暗躍により、アマ(阿摩)王子は落命し、辰韓国と馬韓国は戦さになった。しかし、箕敦の盟友キルソン(吉宣)が討たれると、箕敦は、辰韓国の祭事の場から姿を消した。

翌年、辰韓国の重臣だった十三代ホゴン(瓠公)キリャン(箕亮)が亡くなった。七十四歳という高齢でもあったが、息子の暗躍に心を痛め、心労がたたったようである。阿逹羅王からの温情で、十四代瓠公の座は、箕敦が継ぐことを認めてもらった。しかし、箕敦の暗躍は辰韓国に対しての国家反逆罪に等しい。その為、辰韓国の祭事の場には顔を出せていない。

箕敦は意志の強い男である。そして、「俺はコジョソン(古朝鮮)の王の末裔だ」という自負心が強い。そして、今は叶わぬ夢だと分かっているが、辰韓国も、馬韓国も、弁韓国も、そして、コグリョ(高句麗)までも含めて統一し、古朝鮮を復活させたいと願っている。だから、その壮大な夢の実現の為に、その野心が衰えることはない。

朴奈海王子の誕生に、箕敦は思案を廻らせていた。キ(箕)氏は、古朝鮮の地を追われた後、馬韓国を建国し、辰韓国を建国した。初代の瓠公キホロ(箕胡蘆)は、古朝鮮の最後の王であり、馬韓国を建国したキジュン(箕準)の次男である。箕胡蘆は「狡兎三窟(こうとさんくつ)」の故事に由って辰韓国に渡り瓠公を名のった。そして、歴代の瓠公が辰韓国の王を作り出してきた。だから「キ氏こそが、チョソンの真の王家である」と、箕敦は思っている。

朴奈海は、様々な血筋を引いた王子である。今は、阿逹羅王の孫であり、パク(朴)王朝の世継候補である。十四代瓠公の箕敦に取って阿逹羅王は宿敵である。阿逹羅王は、あまりにも偉大な王である。そして、瓠公の存在を蔑(ないがしろ)にしている。箕氏は今や、リ(李)氏を筆頭とする辰韓六氏族の後塵に過ぎない。それが、箕敦のハン(恨)の念である。そして、その恨の念が、どんな苦難にも負けない心の力となっている。

故国古朝鮮は、今や中華の一地方でしかない。故国の地を奪還するには、チョソン(朝鮮)を一つにしないと力が及ばない。否、それでも大国中華に対しては力不足だろう。だから、倭国の力も必要である。鯨海王朝を作ることが出来れば、今の中華になら対抗できる。中華の王朝が恐れる存在になれば、戦さをしなくとも「古朝鮮の地を返せ」と交渉できる筈だと、箕敦の未来図は壮大である。その未来図が、箕敦の暗躍となって表れているのである。

箕敦が思い描く鯨海王朝は、絶対権力の王朝ではない。緩やかで、尚且つ強い絆で結ばれた連合体である。その点では、倭国自由連合の勢力と思考が似ている。朝鮮の地においては、辰韓国を中心とした五国連合が構想される。辰韓国においては、パク(朴)王朝、ソク(昔)王朝、キム(金)王朝の三氏族に依る王政が望ましい。しかし、このままでは、阿逹羅王の下で朴王朝の絶対支配が続きそうである。

阿逹羅王の絶対王制は、阿逹羅王の娘である倭国の巫女女王を支えるだろう。そうすると倭国では、倭国統一同盟の勢力が勢いを増す。それをどうにかして阻止するのが、箕敦の当面する課題である。

朴奈海王子は、キム・アルジ(金閼智)の血も引いている。金閼智の祖父はソクタレ(昔脱解)王である。だから、朴奈海王子は、ソク(昔)王朝にも繋がる。箕敦は、どうにかして朴奈海王子を、昔王朝に引き寄せられないかと思案中である。

朴奈海が三歳となり、金智妍が二十一歳になった年、夫儒理の姉八海森国の巫女女王が、倭国の女王に擁立された。巫女女王は、八海森国でなし遂げた富国強兵策を、倭国全土に押し広げ始めた。それがなされれば、倭国は、朝鮮の五国を統一したに等しい国力となる。そして、そうなる可能性が高いようである。

巫女女王は、阿逹羅王の娘である。弁韓国の首露王からも娘のように可愛がられて育ってきた。もし、巫女女王が、倭国を東海一の強国となせば、辰韓国と弁韓国は、間違いなくその一翼となり、巫女女王の勢力に組み込まれよう。それは、息子朴奈海に取っては、喜ばしい情勢であると金智妍は受け止めている。もし、中華に劣らない大東海国が生まれれば、朴奈海がその大東海国の皇帝となる可能性もある。朴奈海は、金智妍の祖父朴奈老の血を引いている。だから、武王と呼ばれる男に育つ筈である。「夫儒理は、東海一聡明な男である」と、金智妍は信じている。だから、朴奈海は聖王とも呼ばれる男に育つ筈である。そして、三歳の朴奈海には、明らかにその片鱗が覗いている。だから、金智妍は、朴奈海が愛おしくてたまらない。勿論多少は親馬鹿も加わってはいようが、巫女女王の甥でもあるので「王の道を歩むのは間違いない」と、金智妍は信じている。それに、朴奈海の教育係りは、儒理の盟友秦瑛となった。豪商秦一族である秦瑛は、中華の英才も含めた東海一円から朴奈海の老師達を集めた。今や秦瑛は、辰韓国の重鎮となった。その重鎮秦瑛は、朴奈海の為に帝王学の学び舎を造り上げたのである。だから、金智妍の期待が膨らむのも致し方ない。

冷たい秋風に吹かれながら、キドン(箕敦)は陰鬱な思いに曝されていた。箕敦は間もなく四十路を迎える。だから、尖ったキツネ目が心なしか丸みを帯び始めたのである。箕敦の遠祖シュユー(胥余)は中華の人である。中華の最北端にあるジー(箕)の国に封じられたのでジーツー(箕子)と呼ばれる。

箕子は、ツングース(東胡)族との関係も良好に治め、中華の内外から畏怖された。その為、箕氏には、キツネ目の人も多い。つまり、箕敦は整った顔をした美男子である。傾国の美女の陰鬱な様は、賢王の心を弄(もてあそ)び亡国に走らせるというが、美男子の陰鬱なようもまた怪しい様相を帯びている。

二年前に、倭国の巫女女王が国を治め始めた。その力は計り知れず、倭国は強国への道を突き進んでいる。このままでは、箕敦の未来図は夢で終わる。倭国の巫女女王はイン(尹)家の巫女だ。尹家の巫女は、中華の歴代の王朝に恐れられた戦さ場の巫女である。

実は、七代瓠公キジャ(箕恣)の母は、尹家の巫女である。だから、十四代瓠公の箕敦も戦さ場の巫女の話は、幼い時から聞かされている。そして、巫女女王は、その再来のようである。その噂は、交易商人達に依って広く中華にも伝わっている。戦さ場の巫女が現れた時には、古い王朝が滅ぶと語り継がれてきたので、野心を抱く者が台頭して来たとの噂も聞こえて来る。

元来慎重派の箕敦は、密かに中華と倭国の両方の実情を調べさせ始めた。加えて、今は零落貴族となっていたソク・ポルヒュ(昔伐休)と密かに通じた。昔伐休は、ソクタレ(昔脱解)王の末裔である。高志の族長の息子ヒョウ(瓢)を、辰韓国の王にしたのは、第十代瓠公のキソク(箕碩)である。箕碩は、瓢に昔脱解を名乗らせ昔氏を起こさせた。

その昔氏の二代目ソク・クチュ(昔仇鄒)が、四十八歳の若さで亡くなると、昔脱解王は、次男阿具仁の息子ソク・アルジ(昔閼智)を、高志から呼び寄せた。そして、昔仇鄒の四女ユジン(悠津)を、昔閼智に嫁がせた。十一歳の二人は従兄妹婚であった。そして、昔閼智に昔氏を統率させようとした。昔仇鄒の長男ソク・クジン(昔仇珍)はまだ一歳だった。それを進言したのは、第十一代瓠公キマン(箕望)である。

箕望の息子第十二代瓠公キラン(箕蘭)は、昔閼智より三歳年上だったので、昔閼智を支えたのは箕蘭である。箕敦はその孫である。昔脱解王が崩御すると、箕蘭は、王位を一旦パク(朴)氏に戻すことにした。しかし、朴氏の長男イルソン(逸聖)は勇猛な男で御し難かった。そこで箕蘭は、次男のパサ(婆娑)を王位につけた。その際に、次の王位は昔氏の昔閼智にする密約を結んだ。兄の逸聖は激怒したが、瓠公が決めたことである。若い逸聖には抗いようがなかった。この時阿逹羅王の父朴逸聖は、瓠公の血脈を削ぐことを固く心に決めた。今、箕氏の存在が辰韓国で薄くなったのはこの件が発端である。

昔閼智と昔仇鄒の四女ユジン(悠津)が二十一歳の時、長女ウォルトゥ(月読)を授かる。この月読が朴奈老大将の母である。昔閼智の妻悠津は、翌年に次女を孕んだが死産だった。そして、自身も亡くなった。

悲嘆に暮れる昔閼智に、十二代瓠公箕蘭は、チェ(崔)氏の娘ウォルハン(月漢)を添わせた。崔氏の高祖は、キム・ソンオン(金星翁)と言った。金星翁の父は、漢王朝の絶頂期を築いたリィゥ・チェァ(劉徹)こと漢の七代武帝に仕えた重臣である。名をジン・リーダン (金日磾)という。

金日磾はもともとツングース族である。その為に箕氏との繋がりがあった。そこで、六代瓠公キタン(箕檀)の頃、辰韓国に呼び、崔氏の娘を嫁がせ崔氏を再興させた。箕氏と崔氏は、それ以来の縁である。何代もの間、婚姻も重ねているので、同門の間柄である。

十二代瓠公箕蘭は、昔閼智にキム(金)氏を再興させ、辰韓金氏の始祖とした。だから、箕氏は、金王朝の指し札も掴んだ。箕氏の「狡兎三窟」の策は連綿と生き続けているのである。そして、辰韓国においては、朴氏昔氏金氏が、箕氏の「三窟」である。この三氏から、それぞれに王を出すのが、箕氏の命脈には欠かせない。

その法則を打ち砕こうとしているのが、朴逸聖の息子阿逹羅王である。だから、十四代瓠公の箕敦の宿敵は、阿逹羅王である。その為、儒理皇太子を王位に付けるわけにはいかない。儒理皇太子は、阿逹羅王以上に聡明で、武勇にも長けている。そして、姉はあの「戦さ場の巫女」である。まともにぶつかれば、連綿と受け継がれてきた箕氏の命運は、朝霧のように消え去るだろう。だから、箕敦は、陰鬱な思いに打ち勝ちながら思案を巡らしているのである。

~ 落日の聖王 ~

草むして山野の如き庭中に、黙々と何やら掘り起こしている老人がいる。白髪は結いもせず、絹の着物も綻びが目につく。掘り起こしたのは、山の芋である。良く手入れの行き届いた小刀で皮を削ぐと、小さな切り株の上でトントントンと短冊にし、美味しそうに食べだした。歯が数本欠けているので食べ辛らそうである。

屋敷の裏口辺りから粗末な身なりの老婆が出てきた。「嗚呼~、旦那様、またそんな物食べて猪じゃないんだから。昼餉なら出来ていますよ」と、老人を屋敷に手招いた。老婆は老人の妻ではない。老婆は老人の領地で働く百姓である。屋敷の裏では、老婆の夫が薪割りをしている。しかし、この老夫婦は、老人の使用人ではない。老人の屋敷には使用人はいない。老人の屋敷は領地の北の端にある。裏手は深い山に繋がっている。そして、広い屋敷である。門構えが堅牢であれば北の砦とも呼べよう。老人は、この北の屋敷の中で独り暮らしである。

更に、老人は着の身着のまま隠者のように暮らしている。だから、領民が見かねて、交替で老人の世話をしている。この老いた貴族の名はソク・ポルヒュ(昔伐休)という。ソク・タレ(昔脱解王)の末裔である。だから、この屋敷は、昔脱解王の館であった。父はソク・クジン(昔仇珍)と言い、祖父はソク・クチュ(昔仇鄒)と言った。そして、昔脱解王は曾祖父である。しかし、今や皆故人である。昔氏の分家は健在であるが本家だけがこの有様である。当主昔伐休には子がいない。だから、このまま昔氏本家は絶えてしまうのである。

今から三十六年前に、辰韓国では、ネロ(朴奈老)の反乱と呼ばれる大戦さがあった。反乱軍の主力は、金氏と昔氏である。まだ、二十二歳の若者だった昔伐休も、朴奈老軍で参戦した。そして敗れ深手を負った。その時の傷で、昔伐休は、子種を失くしたのだ。妻子は居たのだが、その妻子も戦火で亡くしていた。だから今は、家族がいないのである。それ以来隠者の暮らしである。

領地の経営はなるがままである。そこで、領民は自主組織を作り領主を養っている。その為、昔伐休の領民は、豊かであり明るい暮らしぶりである。しかし、領主が絶えてしまえば、その先どうなるかは分からない。それが目下最大の不安である。そんな昔伐休の屋敷を、ある日壮麗な一群が来訪した。天蓋の張られた輿の主は、キドン(箕敦)である。

四十路前の箕敦は、落ち着きが増し、思慮深さが程良い陰影を落としている。箕敦には、キヒョク(箕赫)とキラム(箕覧)という二人の兄がいた。二人の兄は、箕敦が生まれる前に亡くなっていたので、兄達の面影はない。しかし、その二人の兄が、朴奈老の反乱で戦死したとは聞いている。ソク・ポルヒュ(昔伐休)は、その兄達の盟友であった。

次男の箕覧と、昔伐休は、同じ歳の竹馬の友である。長男の箕赫は、それより四歳年上で、当時二十六歳であった。そして、反乱を企てた首謀者の一人であった。それは、老獪(ろうかい)な朴逸聖王に対しての、若者達の正義感である。若者達は、朴奈老大将こそが、王に相応しいと考えた。若者達は、清廉(せいれん)な王を求めたのである。

若者達の正義感は、常に清廉である。「清濁併せ呑む」という寛容さの境地に達するのは、まだまだ時間を要する。若者達には、朴逸聖王には清い処も有るが、汚れた処が多くありその汚濁が目に余ると映っている。だから、それを正すのが正義である。と思っている。そして、自分達の思いは清く、天が認める処であるとも思っている。

しかし、その行動は、過激に陥りやすい。大河には、清流もあれば濁流もある。それを併せ持ちながら、大河は大海に流れ込む。そう俯瞰(ふかん)し、自らの姿もその山水に写し見るのは、元気の良い若者達には到らぬ境地であろう。

今のポルヒュ(伐休)は、どうであろうか。財欲は、その鎌首をもたげる気配はなさそうである。眠ることや食べることはさて置き、色欲や名誉欲はどうであろうか。子種がなく還暦を迎えようとしていても、美しい物や風情には心惹かれる心根は残っていよう。名声は望まぬとしても、人々に覚えておいて欲しいという思いは残っている筈である。だから、こうやってでも生きているのである。箕敦は、今や老獪(ろうかい)な策士である。ただの懐かしさだけで、伐休に会いに来た訳ではない。それもまた当然である。箕氏の「狡兎三窟」の策に、昔氏は欠かせないのである。だから絶やす訳にはいかないという思惑が働くのである。

北風が枯葉を揺り落とし、白梅の芽が膨らんできた頃、産れたばかりの子の顔を眺め、十六歳の幼い母は、途方に暮れていた。昨年の秋の終わりに、夫が突然亡くなったのである。夫の名は、チュ・ソンヘ(崔星海)である。まだ二十一歳の若さであった。崔星海の父は、阿摩王子の側近であったチュ・ウォルソン(崔月星)である。父の崔月星は、阿摩王子の仇キルソン(吉宣)を自らの手で討つと、阿摩王子の後を追うように病没した。享年四十四歳であった。

ソンヘ(星海)は、父の死に伴い十一歳で当主になった。崔氏は、辰韓国の名門である。そして、瓠公との縁が深い。その為、崔氏は辰韓国の要石の一つである。だから、心労や過労が祟ったのかも知れない。その崔氏の要職は、崔星海の弟チュ・キムソン(崔金星)が継いでいる。だから、いきなりこの乳飲み子が大役を担わされることはない。しかし、幼い母には、父のいないこの赤子が不憫でならない。

親子は今、父の館で暮らしている。父の名は、キム・クド(金仇道)である。金仇道は、現在の金閼智家の当主である。そして、阿逹羅王が信頼を置いている武人である。だから、親子が暮らしに窮する心配はない。

母の名は、キム・オクモ(金玉帽)という。子はチュ・チェクィ(崔諸貴)である。父の金仇道には今、子が授かろうろしている。この子がオクモ(玉帽)の弟であれば、金閼智家の当主はこの子になろう。だから崔諸貴は、金氏の頭領からも、崔氏の頭領からも、遠のくことになる。そのことが、金玉帽には哀れでならない。

そんな気鬱な日々を暮らす金玉帽が、父の金仇道には心配でならなかった。そんな矢先、金仇道の許をキドン(箕敦)が訪ねてきた。清廉な武人である金仇道は、老獪な箕敦を好きになれない。それに、箕敦には、「金閼智家を押し立てたのは、瓠公家である」という奢りが見え隠れする所がある。だから、これまで一線を引いてきた。

だから、阿摩王子擁立の企ての際も金仇道は関わっていない。その為に箕敦の訪問は、招かざる客であった。しかし、箕敦の話は、金仇道の心を安堵させるものだった。それは、金玉帽を昔伐休の養女とし、崔諸貴を昔氏の頭領として立たせる。というものだった。

昔氏は、金閼智家を生んだ氏族である。そして、金閼智は実質的な昔氏の頭領であった。その金閼智の血を引く崔諸貴が、昔氏の頭領に立つことは無理な話ではない。しかし、高齢の昔伐休に、まだ十六歳の金玉帽を嫁がせるのには無理があるので、昔伐休の長男の嫁だということすると箕敦は言った。

ポルヒュ(伐休)には、長男など居ないのであるが、領民も皆口裏を合わせ昔伐休の長男が誕生した。そして、領民も安堵した。この話に崔氏も異論はない。そこで、崔諸貴は、ソク・チョプン(昔助賁)と名を改めた。昔助賁の母方の祖父は、金仇道であることは皆が知るところなので、この話に異議を差し挟む者は居なかった。阿逹羅王も昔氏の本家が絶えることを憂いていたので、この話に許可をした。

日が落ちてきた。秋の落日は早い。城郭の高欄(こうらん)に手を置いて、王は遠くを見やった。そして、暑き蒼天の海辺を思い浮かべた。あの頃は、まだ若かった。何故連れて行かなかったのだろう。たとえ、それが戦さへの旅立ちだったとしても、連れて行けば良かった。何故追わなかったのだろう。たとえ、それが海の彼方だったとしても、追えば良かった。王の胸を後悔の念が襲った。そして、「我が子の誕生も知らず、薄情な男だ」と苦笑いを浮かべた。

王の背を夕日が焼いた。夏希が冬の海に消えて、もう十二年が過ぎた。阿逹羅王も、六十七歳の高齢を迎え気が弱くなって来たようだ。夕暮れが迫ると、昔の後悔ばかりが胸を過る。出会った時、夏希は、まだ十九歳だった。勝ち気で、強い目をした娘だった。若さゆえ父王に反発し、何もかもが厭になってしまった。そんな若き阿逹羅王が、盟友金青龍を頼って海辺の村を訪ねた。

兄と慕う朴奈老大将が、隠棲したのに俺だけが王宮に居られるか!という若気の侠気である。その怒気立った阿逹羅青年の心を、夏の娘は熱く焼き、義憤を昇華させてくれた。海風に颯爽と黒髪なびかせて、夏希は歩んでいく。戦さから帰ったらお前が待っていてくれると思っていたのに、戦さばかりしているような男は、当てには出来なかったのか。それとも王妃などになって、自由に羽ばたけなくなるのを嫌ったのか。いずれにせよ、あの熱い風は戻らない。そう思い再び阿逹羅王は苦笑し東の空を見上げた。そして、何やら東風(こち)に吹かれて飛んできた。良く見ると、跳高欄(はねこうらん)の先に紅小灰蝶(べにしじみちょう)が止まった。こんな時期に珍しいことである。阿逹羅王は、「さぁ春の国に飛んで行け!!」と磯の香りを思いながら、蝶の羽音に耳をすませた。

ひとり胸 抱きしめて君 熱き風 たなびく髪に 薫る潮騒

春、陽光に照る海、深手を負って荒磯に血潮を流した。生きているつもりはなかった。生きる気力もなかった。水底の屍となって、魚の餌にでもなれば良いと思っていた。南洋の媛巫女は、そんな荒ぶる男の魂を鎮めた。そして、二人の娘を授かった。三十路になった阿逹羅王は、自分の命など繋ぐ気はなかった。むしろこんな血筋など絶えてしまえ!! と思っていた。

しかし、テルミ(照海姫)の柔肌の心地良さが、その誓いを破らせた。しかし、不覚にもまた息子の顔を見ることなく旅立った。そのことを思い返し、何と俺は愚かな旅人よと阿逹羅王は苦笑した。幸いだったのは、娘のユナ(優奈)が付いて来てくれたことだった。阿逹羅王は、ユナ(優奈)の顔を見る度に、己の荒ぶる魂を自制した。「もう俺は独りではない」そう娘の笑顔に諭された。

ピミファは俺を睨みつけていた。薄情者め!! と思っていたのであろう。あいつの気の強さは俺に似たのだろう。あれから、一度もピミファには会えていない。しかし、あいつなら大丈夫!! 俺等より数倍も王らしい娘に育っているようだ。薄情者め!! と今でも思っているのだろうなぁ。と再び阿逹羅王は苦笑した。日が落ちた。この静寂さと、茜色の雲の彼方に照海姫は居るに違いない。やっぱり俺は薄情者か。愛した女を二人も先立たせたというのに、俺はまだ悠長とし老いを楽しんでいる。嗚呼、秋風など寒くはない。

潮香る 荒磯に君 柔肌の 深傷癒やす 心温めし

先頃、久しぶりにナリェ(奈礼)の手を取り、庭を散策した。奈礼の手は、いつもやさしい。四十路を過ぎて王になった俺に金青龍は奈礼を嫁がせた。「王妃の居ない王など居るものか」という。チョンヨン(青龍)らしい理屈だ。奈礼は、二十五歳になっていたが、夫を持つ気はなかったようだ。確かに、奈礼の周りには、まともな男達は居なかった。王権等という愚にもつかないことばかりに汗水している男達ばかりだ。だから、男嫌いに育っても無理はない。

奈礼は、王家という汚泥の中に育ったようなものである。なのに、奈礼は清楚で美しい。それが、俺の妻になるとは、この世は因果なものであると、阿逹羅王は苦笑した。雨が落ちて来た気がした。明日は雨だろう。雨の蓮池も良いものだ。明日はまた、奈礼の手を取り、当て所もなく散策しよう。また、儒理に「いつまでも、仲の良いことでございますね」と、からかわれることだろう。それもまた良い。嗚呼、もう独り旅などしたくはない。奈礼の手は、いつもやさしいと、阿逹羅王は微笑んだ。

手を握り 月影落ちる 水面見て 好きとも言えず ただ水芙蓉

昨日は、やはり雨だった。そして秋風は冷たかった。冬の訪れも早そうである。しかし、阿逹羅王の心は寒くはなかった。奈礼王妃の手が暖かかったのだ。王妃と繋いだその手は、血に濡れて来た手だ。兄と慕う人を、親友を、そして多くの兵を阿逹羅王は殺めて来た。だが今は、その手に血塗られた剣を持つことはない。城郭には朝餉の煙が立ち上り、餓えて苦しむ民は居ない。だから、戦さなど行う必要はない。もし神の世が在るならば、自分はそこで裁かれよう。決して善人などではない。阿逹羅王は、そう思っている。だから、今だけでも奈礼王妃の手を掴んでいたかった。

私欲で戦ったことはないと思いたかった。民の安寧の為に闘ってきたと、そう思いたかった。しかし、本当にそうであったのか。阿逹羅王は、自らの心に問いかけ続けている。本当にこの道しかなかったのか。本当に修羅の道だけしか歩めなかったのか。老いた王の葛藤は止まらない。だから、ずっと、ずっと、ずっとこうしていたかった。

ピミファの息子ジンム(仁武)は五歳になった筈だ。仁武は、実の母の顔を知らずに育っているようだ。これも薄情な俺の血か。ピミファも辛かろう。薄情者でも子を思わぬ親はいない。王とは孤独なものだ。そうピミファも感じているのだろうか。いやいや、そうではない。人は、それぞれに生きているものだ。だから、孤独感などは、幻想に過ぎない。独りの人間同士がいて、それが良い関係性を作るのを良しとするという考え方もある。

しかし、独りの人間という実体はなく、この世を形造る関係が独りの人間という影を生み出す。それを人は実体だと感じる。水面の波は、見えてはいるが波という実体はない。それと同じことだと思えば良い。そうであれば、人が抱く孤独な心も、また幻想に過ぎないではないか、何をくよくよすることがあると、阿逹羅王は、近頃そうも考えてみた。その話を奈礼王妃にすると「王様は、いつから浮屠(仏教)の信徒になられたのですか」と笑われた。確かに、俺のような悪人が、浮屠の信徒のようになるとは滑稽な話であろう。そう思い阿逹羅王も、奈礼王妃の手を取って笑った。そして、ピミファの神様はどういうのだろうと思ってみた。きっとピミファは俺とは違う生き方をしている筈だ。ピミファは、巫女の世界では最も格の高い日巫女というものになったようだ。そうであれば、俺のように、至らぬ孤独感など、持ち合わせてはいないかもしれない。きっと、そうであろう。

北方の烈風に吹かれて、外套の襟を立て馬上の武人が進んでいく。明け方そんな夢を見た。あれは朴奈老兄か。それとも俺だったのか。思えば多くの友を亡くした。そして、俺もそう長くは生きるまい。もう何年生きていられるのだろう。年が明ければ、もう六十八歳である。

白髪も増えて歯も抜けた。肉に齧り付く気力もなく近頃は粥作りに凝っている。塩加減が大事なのだ。人には任せてはおかれない。美味くできた日は気分も爽快で、奈礼王妃に勧めるのが楽しみだ。先頃の芋粥は、最高に自画自賛であった。何しろ、山の芋から自分で掘ったのである。阿逹羅王はそんな物思いに耽っている。

昨日、阿逹羅王をソク・ポルヒュ(昔伐休)が訪ねてきた。阿逹羅王は「六十路に足を踏み入れたそうだのう」と、昔伐休の手を取って喜んだ。「もう互いに刃を交わす歳ではなくなった」と、二人は同じように顔を見合せて思った。恨みは既に二人の間には横たわってはいない。

白髪の男同志の話は、すっかり山の芋で盛り上がってしまった。奈礼王妃が微笑みながら傍らで酌をした。近頃は、政務も儒理太子に任せている。だから、阿逹羅王も、ほぼ隠居の身である。そこで昔伐休との話も隠居暮らしの楽しみ方についての意見交換である。

しかし、実際の要件は、養子縁組の許可を貰った礼だった。不甲斐ない自分が、昔氏を絶やすのかと昔伐休は諦めていた。だが阿逹羅王の心遣いを貰い、昔氏は存続できるようになった。しかし、その礼を直接口で伝えることはなかった。口で伝えなくても二人には相通じているのである。時は二人をそのように老成させてきた。結局、昔伐休は、上手な山の芋の掘り方を、阿逹羅王に伝授しただけで帰っていった。そして、自作した芋掘りの鍬を置いて帰った。阿逹羅王は「これは、なかなかの名刀だのう」と奈礼王妃に喜びを伝えた。

芋煮たち 湯気の向こうに 友の顔 この世の別れ とて尚楽し

~ 神々の地鳴らし ~

白梅の花が咲きほころんだ頃、青草の丘に神々が集まり地鳴らしを行っている。トントン、ベンベン、トントン、ベンベン、トン、ベンベン、タ~ンッタッタ、タ~ンッタッタ、ジャンジャラ、ジャ~ンジャン、七色の幟旗(のぼりばた)が天にひるがえり、春風を吹き流している。美しきシャマン(呪術師)は、青い空に跳ね、民は、神々の地鳴らしの音を聞く。今年も豊作のようである。

滑らかな夜の闇に紛れて、キドン(箕敦)の枕元に静かな男が忍び込んできた。箕敦は目も開けず「首尾は?」と小さくささやいた。「チョゴ(肖古)王は承諾しました。ペクク(伯句)王は、近頃様態が優れません。長くはないかと」と小さく答えた。「三人の息子の様子は?」と箕敦が聞いた。「長男のファジー(発奇)には勢いがありません。次男のイイモ(伊夷謨)が次のコグリョ(高句麗)王かと思います。三男のヨンウ(延優)も伊夷謨に付きそうです」と再び小さく答えた。「そうか。イイモとの繋ぎは取れるか?」と再び箕敦が聞いた。「はい」「では頼む」そう言葉を交わすと、静かな男は消えた。傍らで箕敦の妻ジニ(真伊)が寝返りを打った。どうやら真伊は静かな男に気がつかなかったようである。

小鳥がさえずり、夜が明けると、箕敦は、久しぶりに親子で朝餉を取った。息子のキモク(箕睦)は、十四歳になった。もうしばらくすれば、成人の儀を済ませ王宮に上がる年頃である。箕敦は、阿逹羅王に謹慎を言い渡されているが、その罪は箕睦には及んでいない。だから、表向きには、箕睦が箕氏の当主であり、十五代目のホゴン(瓠公)である。しかし、箕敦の暗躍が収まっている訳ではない。「真の朝鮮の王は、瓠公である」という自負が箕敦から消えることはない。

古朝鮮の地は今、半分が漢王朝の手に落ちている。残りの半分は、高句麗であるが「先祖の地はいつか取り戻さないといけない」と、箕敦の決意は揺るがない。その為には、辰韓国、馬韓国、高句麗はいうに及ばず、弁韓国と、倭国も手中に収めておく必要がある。そう箕敦は考えている。

ジニ(真伊)の傍らで行儀良く可愛い娘が箸を進めている。器用な手つきである。娘の名はミョンウォル(明月)という。目元が箕敦に瓜二つである。しかし、母の真伊には似ていない。この五歳のあどけない娘は、真伊が我が腹を痛めた子ではない。箕敦が他の女に産ませた子である。しかし、娘はそのことを知らず娘にとって母は、真伊ひとりだけである。

真伊は、箕睦を産んだ後の肥立ちが悪く、もう子を宿せない身体になっていた。だから、真伊に取って明月は、神様が真伊を労り授けてくれた最後の宝である。真伊は金氏の娘である。父は、金閼智を始祖とする金氏四代目キム・スリュ(金首留)である。母は、チマ(祇摩)王の次女でアヒョン(雅賢)という。したがって雅賢の姉は、奈礼王妃である。だから、真伊は、奈礼王妃の姪に当たる。

奈礼王妃の妹雅賢は、産まれると直ぐに嫁に出された。夫の金首留もまだ三歳であった。これは明らかな政略結婚である。仕組んだのは勿論金閼智と瓠公である。つまり、金氏と朴分家の絆を強める為のものであった。だから、真伊にも王家の血が流れている。そして、どことなく奈礼王妃に面影が似ている。伯母と姪なので不思議なことではない。不思議なのはミョンウォル(明月)にも王家の気品が表れている点である。明月の父箕敦は、名門箕氏であり、遡れば古朝鮮の王家である。しかし、母は身分卑しき者である。身分卑しき者の娘である明月に厳かな気品が表れているのは真伊の存在故である。だから、上品さは身分制度が生み出すものではない。生まれ育った環境に左右されるものである。そして、真伊という上質な環境が、明月の気品を生み出しているのである。

初春の丘を、ミョンウォル(明月)の手を引いて、キドン(箕敦)が歩いている。その後ろを、雅な牛車(ぎっしゃ)の一行が付いてくる。丘の麓までは、二人は牛車に揺られて来たのである。しかし、春の陽ざしに照らされた丘の暖かさに、明月は野歩きがしたいと言い出したのだ。牛車の屋形に春の陽ざしを遮られるのが厭だったのである。そこで、親子は春の野歩きを楽むことにした。

二人が向かっている先は、隠居老人ソク・ポルヒュ(昔伐休)の館である。箕敦と打ち解けてきた昔伐休は、箕敦親子を昼餉に誘った。勿論今は、昔伐休も独居老人ではない。架空の息子の嫁キム・オクモ(金玉帽)と、孫のソク・チョプン(昔助賁)が一緒に暮らしている。更に、オクモ(玉帽)の父キム・クド(金仇道)は、多くの家人を玉帽に付けて出した。だから、昔伐休の館は、元の通りに立派な貴族の館に甦っているのである。そして、この事体を一番喜んでいるのは、昔伐休の領民達である。

ポルヒュ(伐休)は、貴族の暮らしに復帰しても、領内のことは、これまで通り領民の自主管理に委ねたままである。昔伐休の欲は薄い。昔氏を絶やさずに済んだことだけで満足しているのである。そして、先々昔氏の当主になる昔助賁には、金氏が付いている。だから財政の心配はいらない。その為、領民にも春の陽光が降り注いでいるのである。

昔伐休が、ミョンウォル(明月)を誘ったのは、孫のチョプン(助賁)に逢わせたかったのである。昔助賁は、まだ二歳である。だから、五歳の明月は、丁度良いお姉ちゃんである。玉帽もまだ十八の娘である。だからこのまま、この隠居爺の世話だけに終わらせては切なすぎる。「近い内に、どこぞの貴族の次男坊か三男坊あたりを養子に取り、添い遂げさせよう」と、昔伐休は考えている。

しかし、まずは孫昔助賁の遊び相手である。そして、その昔伐休の思惑は、上手く進んでいるようである。昔助賁は、すっかりミョンウォル(明月)に懐き甘えている。明月も、可愛い弟が出来てとても嬉しそうである。箕敦も暫し策謀家の顔を潜め、今は娘を愛でる父の顔である。昔伐休は、この男にもこんな顔があるのかと意外な思いに打たれた。そして、何がこの男を悪党に仕立てているのだろうかと不思議な思いに駆られた。いずれにしても、昔伐休は、この悪党に余生を預けることにしたのである。

それに、ポルヒュ(伐休)は、この手の悪党が嫌いではなかった。箕敦には、強い信念が感じられるのである。それは、お人好しの昔伐休には持ち得ないものである。だから箕敦には興味が湧いたのである。この男が我が息子であれば、もっと面白い人生を送れたかも知れない。とそう思うのである。

オクモ(玉帽)は、どうもキドン(箕敦)が好きになれなかった。父のクド(仇道)と同じ感情を、箕敦には抱くのだ。「この人は危ない人だ。近付き過ぎてはいけない」とそう感じるのである。しかし、その娘ミョンウォル(明月)には、まったくそんな感情を抱かない。この娘の瞳の奥には一途さが潜んでいる。そう思え好ましく思えるのである。「きっと、この娘の実の母は一途な女なのだろう」と玉帽は思った。

庭が紫色に染まった。ゆったりとした雨音が時を緩やかにした。薄明かりの座敷ではソク・チョプン(昔助賁)と、ミョンウォル(明月)が楽しそうに遊んでいる。その傍らでは、オクモ(玉帽)とジニ(真伊)が、お茶を楽しんでいる。青くまろやかな香りがふたりの心を浮き立たせてくれる。明月の紅衣が、薄明かりの中で艶やかに揺らいでいる。ふたりは絵札遊びに興じているようである。

あの日以来、ミョンウォル(明月)は、ポルヒュ(伐休)の館を頻繁に訪れている。否、昔伐休が自ら牛車で迎えに行くのである。今や、隠居老人昔伐休の楽しみは、山芋掘りではなく、明月を迎えに行くことに変わったのである。勿論、自ら山野草を採り、ごちそうを振舞うのも楽しみである。

昔伐休は、ミョンウォル(明月)に恋をしているのである。子を持たない昔伐休には、当然、実の孫は居ない。しかし、昔伐休には、明月が、その実の孫娘に思えるのである。そして、長生きしてきた甲斐があったと、嬉しい余生を送っているのである。

キドン(箕敦)は、あの日以来昔伐休の館には顔を見せていない。また、どこかで悪だくみを考えているのだろうと、昔伐休は愉快な思いを巡らせている。汚濁(おじょく)が渦巻く政界も、離れて眺めているには、悲喜劇に彩られた面白い見せ物である。その中にあって、箕敦は、面白い立ち回りを演じていると、昔伐休は天井桟敷から眺めている。

その悲喜劇役者箕敦の代わりに、ミョンウォル(明月)を連れてきてくれるのは、箕敦の妻のジニ(真伊)である。あの悪党には不釣り合いな気立ての優しい女である。玉帽は、真伊をとても頼りにしている。真伊は三十路に入ったばかりである。だから玉帽とは、丁度ひとまわり年上である。そして二人は、共に金閼智の血をひく女達である。叔母と姪というほど近い血筋ではないが、玉帽が真伊を頼る様は、実の叔母と姪に等しい。そんな間柄なので数日逗留することも多い。

この日は、真伊が獅子肉を土産に持参したので、昔伐休は、根曲がり竹の筍を取りに行き、夕餉は獅子鍋となった。昔伐休は、先の百姓老夫婦も呼び寄せた。玉帽が大勢の家人を連れてきたので、今では、百姓老夫婦が昔伐休の面倒を見ることはなくなった。しかし、何事かあると昔伐休は、この百姓老夫婦を呼び寄せるのである。つまり今や二人は、昔伐休の茶飲み友達である。

爺さんの名は、サンタク(山啄)と言い、婆さんの名はボヨン(宝英)という。二人は、ほぼ昔伐休と変わらない老いの歳である。山啄爺さんは、昔伐休の山菜採りの師匠でもあるので、この根曲がり竹の筍も半分は、山啄爺さんが採ったのである。更に、山啄爺さんは、茸採りの名人でもあるので、様々な茸も鍋の中に沈んでいる。

ボヨン(宝英)は、近隣で山姥と噂されている。しかし、身だしなみがそうなのではない。怪しいのである。何が怪しいかといえば、不思議な食材を色々作るのである。特に、雑穀と塩を何やらして作る豉(し)や、それに何やら生き物を埋め込んで作る醤(ひしお)なる物が、怪しいのである。村人の噂では、「雪女を殺して漬け込んでいる」とか、「いやいや東海の人魚を殺して漬け込んでいる」とか、更には「九尾の女狐を殺して漬け込んでいる」とか言われている。

しかし、本当は単に、サンタク(山啄)爺さんが捕らえて生きた鳥獣の肉や魚を、麹と塩に漬けこんだだけである。宝英婆さんも、この豉や醤の作り方を村人に教えるのであるが、これの塩梅が難しい。数人の女達の中には、どうにか、この豉や醤を作れる者もいるのだが、宝英さん程には上手く作れない。

そこで、先頃の噂が立つのである。しかし、皆はボヨン(宝英)婆さんを卑しめて、そう噂しているのではない。雪女や、人魚や、九尾の女狐など、並みの人間には捕らえられない生き物である。そんな物を捕らえられるのは、仙女か山姥位のものである。そこで、山姥と噂するのである。

仙女でも良いのだが、宝英婆さんも、そんなには若く美しくは見えない。そこで、山姥なのである。しかし、宝英婆さんも娘時代は、近隣で評判の器量良しであったらしい。確かにその片鱗は老いてもまだ残っている。今夜の獅子鍋には、その豉が使われている。

その味の良さに、ジニ(真伊)とミョンウォル(明月)の親子は大そう驚き、帰りに宝英婆さんの豉と醤を少し分けてもらうことになった。昔伐休は、舌鼓を打ちながら「キドンめの策も、この醤程に上手く醸し出せるかのう」とほくそ笑んだ。さて、「人間万事塞翁が馬」のことわざで知られた老いた占い師が、ここに居れば何と言うことであろうか。

初夏の海を、静かな男が渡っている。ここは、鯨海の北西である。静かな男が目指しているのは高句麗の南の港カンナ(貫那)の地である。静かな男の中にはツングース族の血が流れている。母は高句麗の女である。そして、男は高句麗で生まれた。男の名はシンナム(神男)という。神男は、元々は高句麗出身のシャマン(呪術師)である。そして今も、呪術師の一群として旅をしている。この海路は、神男の祖父さん達が渡った海でもある。だから、馴れた旅の空である。

箕敦の遁甲(とんこう) シンナム(神男)の目的地は、高句麗の王都があるキェル(桂婁)の地である。そこに、今は王となったイイモ(伊夷謨)が暮らしている。実は、神男と伊夷謨王は、見知り合いである。そして、王となった今でも、裏門からなら忍び入れ会ってくれる。

呪術師が王宮の裏門を潜ることは珍しいことではない。王の遁甲もまた、呪術師の身なりをしている者が多いからである。そして、神男の呪術師の師匠もそうであった。但し、神男がその呪術師の師匠に付いていたのは少年時代の頃で、もう師匠はこの世の人ではない。彼は三十路半ばである。師匠がもし生きておれば、そろそろ仙人になる年頃である。

神男には妻も子も居ない。身内は妹がただ一人居るだけである。だから、気楽な身の上である。加えて喧嘩には滅法強いので、旅の途中の揉めごとも恐れることはない。呪術師の師匠は、空拳という武術の達人でもあった。そして、彼はその空拳を叩き込まれていた。

この呪術師の一群の男達も、シンナム(神男)に空拳を叩き込まれている。だから、この呪術師の一群は武道集団でもある。三十数人ほどのこの一座の大半は女達である。そして、表向きは皆舞姫であるが、その舞姫達も実態は遁甲である。つまり神男は、遁甲部隊の頭である。

キドン(箕敦)は、軍資金を惜しむ男ではない。だから、この一座の身なりは、艶やかで豪奢である。その華やかな一座が初夏の大祓を執り行いながら北上していく。北の大河を渡ると、そこはチャウォン(坐原)の地である。ここは、数年前には漢王朝と高句麗の激戦地となった。周辺の百姓達の話では、この大河が血の川に変わったそうだ。今は、休戦状態であるが、戦さが治まった訳ではない。高句麗は、数百年に渡り漢王朝と闘っているのである。そう簡単には治まる様子にはない。

伊夷謨王は、太子の頃から激戦地で生きてきた。加えて高句麗は部族国家である。そして、部族間の抗争も終わることを知らない。高句麗には、その地域毎に五つの大きな部族がある。

北部の地ファンナ(桓那)を根城としているのは、チョルノ(絶奴)部族である。伊夷謨王の王妃チェナ(于菜那)は、この桓那に生まれた。父は絶奴の部族長である。

西部の地ヨンナ(橡那)を根城としているのは、ソノ(涓奴)部族である。今、橡那の涓奴部族を率いているのは、伊夷謨王の異母兄ファジー(発奇)である。しかし、兄弟の仲はあまり芳しくない。長男である発奇が王位に就けないのは、その部族間勢力が明らかに劣っている為である。

内部の地キェル(桂婁)のケル(卦婁)部族が支えているのは、伊夷謨王の異母弟のヨンウ(延優)である。伊夷謨王と異母弟の延優の仲は良好である。二人は十二歳の年の差があるので、弟は、兄王を心から慕い、伊夷謨王も同母弟にも劣らないように可愛がり信頼している。

加えて、東部の地ピリュ(沸流)のスンノ(順奴)部族も、南部の地カンナ(貫那)のカンノ(灌奴)部族も、伊夷謨王を支持しているので、兄の発奇には抗う勢いがないのである。

橡那の地は、その西をポーハイ(渤海)に抱かれている。伝説の海賊王シェンハイ(玄海)が治めていた海である。その玄海は先ごろ亡くなり、今は息子のウーハイ(武海)が、渤海を治めている。そして、その跡取りフェイイェン(飛燕)は、倭国との繋がりも深い。そんな海の民との交流を持つ発奇も、またその視界が広い。だから、どうにかして漢王朝との関係も友好に築けないか思案している。しかし、他の部族は、漢王朝との攻防を拭い去ることは出来ない。漢王朝は宿敵なのである。

そんな他の部族には、発奇は親漢派に映る。だから、発奇が高句麗の王になれば、高句麗は漢王朝に飲み込まれると危惧しているのである。三人の息子の父ペクク(伯句)は、何度も屈辱を浴びながら漢王朝と激戦を繰り広げてきた。伊夷謨王は父王のその後ろ姿を素直に追っているのである。だから、多くの部族長達は、伊夷謨王を立てているのである。ツングース族は、勇猛で誇り高い。そして実直である。だから、小賢しい政略など受け入れがたいのである。

高句麗の南東部は、ウェイムォ(濊貊)が暮らす領域である。濊貊も高句麗の民も同じツングース族なのだが気性が少し違う。オハ村長や、チク(智亀)のように、濊貊には気さくな人が多い。勇猛ではあるがどこか、お人良しな所がある。そして、その大らかさは、束縛という狭量を嫌う。だから、部族を超えて国家を造ろうとはしない。

漢人や倭人を母体とする辰韓国や馬韓国とは、国境争いも絶えないが、それは、辰韓国や馬韓国が、領土拡大を図って起こるのである。その関係は、倭人と阿人の争いに似ている。辰韓国や馬韓国との争いがおこると、濊貊は、同じツングース族である高句麗に応援を頼むことが多い。また、高句麗が苦戦すれば、濊貊が加勢に加わることも多い。その為、ピリュ(沸流)の地や、カンナ(貫那)の地には、濊貊の遊牧民も多い。

鯨海の北西部は、鯨海の白い狼アヘン(金芽杏)が活躍する海に面している。実は、神男は、金芽杏とも見知り合いである。

静かな男シンナム(神男)は不思議な男である。各地の要人達とは隈なく見知り合いなのである。神男自身は、卑しき身分の者である。だが、王侯貴族達とも対等に見知り合っているのである。確かに神男には不思議な威厳がある。創国の大王と並び立っても、その威厳に影は射さないであろう。キドン(箕敦)は、乞食少年の神男に出会った時から、その光に気が付いていた。だから、懐刀として神男を育ててきた。

箕敦とシンナム(神男)は五歳違いである。箕敦が神男を拾った時、神男は、まだ十四歳だった。狼の眼をした少年は、己では制御できない怒りに燃えていた。そして、喧嘩三昧である。誰にも負けたことはなかった。だが、箕敦に見据えられた時、神男は動けなくなった。箕敦の怒りは底知れぬ程大きく、そして、静かな威圧に満ちていた。その日から、神男は静かな男になった。

神男が、高句麗の伊夷謨王と密約を結んだ四年の後、辰韓国の阿逹羅王が崩御した。春三月のことである。箕敦は阿逹羅王の後継に昔氏のソク・ポルヒュ(昔伐休)を王に立てた。昔伐休は六十四歳の高齢であった。太子の儒理王子は、箕敦との政争に敗れ、辰韓国を去り倭国の巫女女王の許に身を寄せた。しかし、箕敦の古朝鮮再興の夢が叶った訳ではない。中華では、革命の嵐が渦を巻き始めた。倭国の富国強兵は更に進み、東海を静かに包み込み始めた。海賊王達は、世代交代が進み新たな駆け引きが始まった。そして、戦さ場の巫女が目覚めようとしていた。

⇒ ⇒ ⇒ 『第2巻《自由の国》第3部 ~ 革命の華 ~』へ続く