第3部 ~革命の華~

幕間劇(22)「赤毛のローザ」

昔、この村の公民館の天井には川舟が吊るされていた。揚げ舟とも呼ばれている。部屋の中に舟とは奇妙な光景であるが、洪水が村を襲い家々が水に浸かった際に、この揚げ舟を降ろし災害救助を行うのである。

昭和二十八年の大洪水では殆どの家が水に浸かった。台風が多いこの地方は、その頃、藁ぶきの平屋が多く二階建ての家は珍しかった。だから、高所避難が出来る所は、床が高いお宮の社殿や、お寺の本堂くらいしかなかった。小学校の校舎ですら水に浸かったのである。

大水害から六年後には、小学校が鉄筋二階建ての新築校舎になった。だから、避難所は確保できた。しかし、避難所まで行くには舟がいる。水位は、道路の上なら腰までくらいの高さなので歩けないことはない。しかし、見えない水路や田んぼに足を踏み入れれば、溺れる深さである。

更に、そこは巨大なプールではない。大河の一部なのである。だから流れがあり、思うようには歩けない。年寄りや子供なら水死の危険性が高まる。そこで、舟が必要になる。しかし、川漁師達の舟は、本流を流されて使えない。そこで、揚げ舟である。

日頃より、公民館の天井に舟を吊るしておけば、消防団と青年団が、年寄り子供を避難させることが出来るのである。だから「備えあれば憂いなし」のことわざは、この村では、長らく生かされてきた。

このことわざは、春秋時代に生まれたといわれている。居安思危(安きに居りて危うきを思う)思則有備(思えばすなわち備えあり)有備無患(備えあれば患いなし)というのが元のことわざである。かれこれ二千五百年ほど前の先人の知恵である。それを、この村人達は守り続けてきた。立派な心がけである。

しかし、大洪水から十年後の昭和三十八年に、新しい公民館に建て替えられた。すると、揚げ舟は消えた。大洪水への危機意識が薄れたのである。行政は、この十年、国を挙げて河川管理対策に奔走した。村人は「堤防も補修されたし、ダムも出来たけん。もう、大水はなかばい」との安堵感を増したのである。

舟はただ吊るしておけば済む物ではない。時折、降ろして川に浮かべ、いつでも使える状態か確かめておかないといけない。それに、悪い箇所が見つかれば、修理も必要になりお金もかかる。だから、村にとっては負担材料でもある。

孔子様の「治に居て乱を忘れず」という教えを守るのは中々容易なことではない。十年も経てば喉元過ぎるのである。特に日本人は、昔の苦労や恨みを安易に忘れる傾向が見受けられる。焦土と化した国土は十年でよみがえった。「くよくよしても、何も始まらんばい」という気質の民が多いのであろう。

海を渡れば、帰れない旅になる公算が高い。だから「ナンクルないさぁ」と己の心に言い聞かせないと、船出はできない。そうやって、日本人の先祖達は、黒潮の海に乗り出し、朝鮮海峡を越え、オホーツクの海を越えてきた。“苦労や恨みは水に流すのが一番である”という薄情な気質はそうやって育ったのかも知れない。

昭和二十八年の大洪水程ではないが、九州北部だけ見ても、水害のない年はないのであるが、己が身に降りかかるまでは他人事である。それより経費効果という視点から見れば、揚げ舟など無用の長物に等しい。戦後の日本人は、経済観念が豊富になったのである。

その新しくなった公民館で、マリーと武吉は、ささやかな結婚式を挙げた。結婚の儀は、祖父ちゃんがジョーの結婚式をするつもりだった町の神社でおこなった。だから、厳密に言えば公民館で行ったのは披露宴である。自家用車が少ないこの時代、神社からは、花嫁行列である。渡し場には、村人が総出で待っていた。

マリーと武吉は、沖縄で同棲し、返還運動に関わっていた。その近況を1枚の葉書に託し美夏ちゃんに知らせた。住所が判明すると美夏ちゃんは、ジョーの訃報を電報で知らせた。マリーは号泣し、武吉は「ジョーの許に帰ろう」と言った。

初春、蛍子(けいこ)がジョーの娘を出産した。蛍子は、この娘を情子(せいこ)と名付けた。祖父ちゃんからジョーの忘れ形見の存在を聞いたマリーは、武吉と宮崎に旅をした。ヒッチハイクである。

この時代は、ヒッチハイクをしているとよく車も止まってくれた。「どこまで行くんね?」「宮崎まで」「へぇ~そりゃ遠かねぇ。オイ(私)は、日田まで帰るとばってん。そこまでで良かね」「お願いします」という具合である。

数台の車を乗り継ぎ、大分市内まで行くと、うまい具合に宮崎ナンバーの車を見つけた。乗っていたのは新婚の夫婦だった。志賀島に新婚旅行に行った帰りだった。西日本の新婚旅行のメッカは宮崎だが、流石に青島では、地元過ぎて新婚旅行の気分にはなれない。だから、クド(狗奴)国から、沫裸党の島まで旅したのである。

宮崎市内に住む新婚夫婦は、親切に蛍子の旅館まで送ってくれた。それから春の新婚旅行シーズンのふた月程を、蛍子の仕事を手伝い情子をあやして過ごした。情子は、巻き毛の金髪、目鼻立ちがジョーに良く似ていた。

六月、情子との別れは辛かったが、マリーと武吉は東京に戻り大学に復学した。留年はしたが、ふたりともまだ在籍はしていたし、学業にも未練があった。そして、全共闘運動の仲間達も待っていた。

大学に戻ると、ふたりは、美夏ちゃんを誘い、安保反対のデモに参加した。英ちゃんは、全共闘運動には懐疑的だった。だから誘いには乗らなかった。英ちゃんは、ノンポリという訳ではない。英ちゃんは、長い歴史的な視点で物事を見ているのだ。

革命は、静かで地味に、生活の中から起きるか、或いは、全てを奪われた貧民の怒りで起こすかである。だが、フォークゲリラも、全共闘運動にも、地味さはない。更には、簒奪者への深い怒りでもない。彼らは、ひと騒動の後、アパートに帰り、親の仕送りで温かい食事を取るのだ。だから、ゲバラにはなれない。そう、英ちゃんは思っていた。

英ちゃんは、「協同組合運動と産業革命における相互扶助」を研究している。安保闘争の嵐が吹き荒れる東京でも、女性達の力で小さな生活協同組合が生まれていた。協同組合運動の父と呼ばれる賀川豊彦は、この運動を「静かなる革命」と呼んだ。

二年前には、地元の福岡でも「ふくおか東部生協」という、小さな生活協同組合が産声を上げたと聞いた。知らせてくれた民ちゃんも、組合員になっていた。専従職員は、九大全共闘の元闘士が多いそうだ。彼らは「荒ぶる革命」から、ひと足早く「静かなる革命」に踏み込んだようである。

英ちゃんは、大学に通いながら、小さな生活協同組合の集会に良く参加した。議題は些細な事柄である。「本物の牛乳を飲もう」「農家から直接農産物を買えないかしら」等、日々の生活改善の話である。だから機動隊に殴りかかる必要はない。

でも母親達には、静かな怒りが湧いていた。先頃、森永のミルクにヒ素が混入していたことが発覚した。被害にあったのは、芳幸や香那ちゃんの世代だ。その毒入りミルクを飲ませたのは母親である。中でも母乳の出が悪かった母親達は、自分を責めた。

我が子の成長を願いながら、毒を飲ませ食べさせるという事態に、母親達の不安と怒りが高まったのである。福岡では、カネミ油症事件も発覚していた。食卓を守る彼女達は、立ち上がるしかなかった。

熊本では、水俣病で多くの人が苦しんでいた。本州でも、四日市喘息が猛威を奮っていた。そして新潟、富山と、全国で子供達が公害に襲われていた。何も気づかないままに子供達の未来を高度経済成長という物欲が奪っていたのである。

東京では、名だたる公害は発覚していない。しかし、こんなに酷いスモッグの空の下で、健康に過ごせる筈はない。そう、英ちゃんが手伝っている生協の皆も思っている。だから、自然と話し合いでは、環境問題と食べ物の話が尽きない。

英ちゃんは、ゲバ棒ではなく、カブ号のハンドルを握りしめて、東京近郊の田畑を走り回っている。“市場を通さず直接仕入れができる農家はないか”と当てなく田畑に足しげく通った。しかし、年寄りたちの反応は悪かった。「篤農家ほど農薬を撒く」という言葉が壁になっていた。熱心な農家ほど、農協の指導に従い農薬散布を行うのである。

農薬も毒である。英ちゃんや生協の母親達は、農薬の少ない作物を子供達に食べさせたかった。だけど、農家の中には「これは野菜の栄養剤だよ。野菜が良く育つんだ。農協の人のお勧めさ」という人までいた。農家も農協の職員も、食べ物がない時代を生き抜いてきたのである。だから、何より食料の確保が最優先であった。

武吉は、セクト(党派)には馴染めなかった。いくつかのセクトに誘われ、青いヘルメットや、白いヘルメットや、赤いヘルメットも被って、デモにも参加したが、偏屈者の武吉には、膚が合わなかった。特に被差別部落や在日朝鮮人に対して、「我々は差別者として自己総括し……」という手合いは全く受け付け難たかった。

福岡には昔、「水平社」という部落解放運動の組織があった。戦後は部落解放同盟へと受け継がれ解放運動を続けていた。武吉は、高校生の時、その事務所に取材に行ったことがある。高校の学園祭で、差別問題を扱うことになったからだ。

ジョーに、山本先輩を紹介してもらい、大学の社会福祉活動研究会に引き合わせて貰った。そして、その研究会から解放同盟の事務所に連れていってもらった。そこには、白髪頭の爺さんが待っていて、熱心に部落差別の歴史を教えてくれた。

初老の解放家は、水平社が目指した運動は「部落差別からの解放だけでなく、差別する心を持った人達の人間解放でもある」と熱心に語った。彼の言葉には熱があった。そして、人間解放の言葉は輝きに満ちていた。武吉は、大きく心に記するものを得た。

中学校までは、英ちゃんや武吉を在日だと後ろ指さす者はいなかった。しかし、高校に入ると、どこで調べたのか、二人が朝鮮人の血を引くと噂を流す者がでた。英ちゃんは無視していたが、武吉は癇に障っていた。噂を流す者のなかに、面と向かって「やい、チョウセン帰れ」と言う者はいない。それが怒りを増した。

被差別部落で、同世代の友人が出来ると意外な話を聞いた。「オイ達も差別をうけちょるが、オイ達もまた朝鮮人ば、差別しちょるもんな」と言うのである。更に、部落の中でも「エタ部落だ」「非人部落だ」と互いに差別しあうという。

被差別部落に隣接する朝鮮部落に泊めてもらった時には、「アイ達は、ただの日本人じゃなかけん。気をつけんといかんよ。ヤクザもんしかおらん部落たい」と注意をされた。更に帰りしな「あっちの道は通ったらいかんよ。あそこはアカしかおらんけんなぁ」と、もう一つの朝鮮部落を指さされた。

公害で障害を負った被害者には、障害者差別の目が向けられた。それが水俣の惨状を悪化させた。男は女を差別し、裕福な者は貧しい者を差別する。だから、人間が社会を営んでいる限り、この世から差別する心は、なくならない気がして絶望感に襲われる。

武吉は、水平社宣言を何度も読み返し心に刻んだ。この世から差別はなくならないかもしれない。でも、減らすことは出来る筈だ。自分の心に潜む「差別する心」を開いて解放するのである。施しとしての福祉の言葉ではなく、自己解放として、人間解放の運動がある。そう思えて、少し希望の光が射した。

だが、人間解放の運動に終わりはない。ローザ・ルクセンブルクという人が「自由とはつねに、思想を異にする者のための自由である」と言った。きっと、それと同じ心を持つ必要があるのだろう。

マリーは近頃「赤毛のローザ」と呼ばれている。差別用語ではない。マリーの勇ましさと考え方がローザ・ルクセンブルクに似ているのである。だからゲバルトの中でこのあだ名が広まった。

大学紛争に限界を感じた二人は、三里塚に行った。百姓の国で育った二人である。だから、百姓の意見を聞く耳も持たず、田畑を飛行場に変えてしまうことは、マリーや武吉にも許せなかった。

百姓仕事に慣れた二人は、田植えや畑の種蒔き等を手伝い、農家に厄介になった。そして九月、国家は暴挙に出た。早朝、穏やかな田園の中で、数万の機動隊と反対派が睨みあった。鈍い銀色のジュラルミンの盾が、丘の向こうにずらりと並んでいる。こうまでして、百姓の土地を取り上げるのかと、二人は怒りに駆られた。

そして激突。警棒と竹やりが叩き合い、古代の戦争が始まった。やがて、放水車と催涙弾が撃たれ、一揆軍は火炎瓶で応戦した。緒戦は勝敗つかずで、戦いは各地に分散し、激戦は午前中いっぱい続いた。

昼前、鉄塔が倒され死傷者が出たようだと噂が流れた。一方、機動隊に死者が出たようだとの噂も流れた。その噂を裏付けるかのように、機動隊は催涙弾を水平打ちするようになった。双方がエスカレートしていった。

ぴゅ~んと射撃音がして、マリーのヘルメットが飛ばされた。その衝撃で意識が遠のいた。気がつくと公園のベンチに寝かされていた。腕にスカイブルーの布が巻かれている。解いてみると「洛浦有宓妃 飄颻雪爭飛」と文字が書いてある。“李白? 洛神賦?”と思ったが、何故それが巻かれているのかは心当たりがない。

辺りを見渡すと、怪我をした一揆軍の兵どもが大勢休息を取っている。“嗚呼~野戦病院か”と状況把握をしていると「気がついたようね。外傷はないわ。そのまま横になって少し休んでいると大丈夫よ」と同志が声をかけてきた。どうやら医大生のようである。

礼を言って、公園の周辺を歩き回ったが、武吉の姿は見当たらなかった。どうやら逸れてしまったようである。各地では小競り合いが続いていた。戦意を喪失したマリーは、再び公園に戻り休息を取った。もうお昼である。

ベンチに腰を降ろしていると「隣、座っても良か?」と男の子が声をかけてきた。ズボンの脛のあたりが破れ、血が滲んでいる。「どうぞ」と言うと、どさっと崩れるように座り込んだ。男の子は、九州から一人で来たという高校生だった。

その高校生の話し方には筑ッ後弁が覗いていた。本人は、標準語を話しているつもりのようだが「お姉さんは、どのあたりをソウツイタの」と聞いた。ソウツイタというのは筑ッ後弁で、歩き回ったということである。だから「たいしてサルイテナイよ」と答えた。サルクというのも歩くことである。少年は、自分の筑ッ後弁にマリーが気付いたと分かったが、それでも正体は明かさなかった。

少年は、前日、東京駅に着き、昨夜は田んぼの畦道で寝たそうだ。そして、何も食べてないという。マリーは武吉の為に作っていたサンドイッチを渡した。サンドイッチを頬張りながら、少年は火炎瓶の使い方を教えてくれた。歴戦の勇者なのだろうか?

昼前になると、どこからともなく火炎瓶がどんどん運び込まれてきた。マリーは火炎瓶を使ったことがなかった。少年の教えは、「火炎瓶は威嚇の武器だから、地面に叩きつけるように投げるもの。砲丸投げのように投げたら、人災になる。それに、下手をすれば、自分でガソリンを被る。更に、人に当たれば大やけどをする」と言うことである。

更に、「ガリ勉野郎の兄ちゃん達は、戦い方を知らん。革命の為に、人殺しを正当化するなら、革命なんか止めた方が良い。これは農民の抵抗運動のはず。百姓にとって、田畑は人生そのもの。だけん、己が人生を守る抵抗たい」と力説した。きっと彼は筑後平野の百姓の子せがれだろう。そう思うと微笑ましくなってきた。

弟のように思えてきた少年は「それにしてん、こん(この)次から次に出てくる、火炎瓶は誰が用意したっちゃろか? ビール瓶でん、たいがいいるばい(相当必要)」と筑後弁丸出しでつぶやいた。そう言われればそうだ。こちらの人数を考えると一万本以上の火炎瓶が用意された可能性がある。確かに一つの町で出てくる空瓶の数ではない。

目先のことにしか視野に入ってなかったマリーは、少年の着眼点に驚いた。灯油やガソリンは誰でも買うことが出来る。しかし、空瓶だけ売っている酒屋はない。確かに、大量の空瓶の山は異常である。警察がそんな異常を見逃す筈はないので、確かにこの少年が言うように不思議な話である。

その公園は、解放区になっていた。だから暫く、機動隊も襲ってはこないだろう。秋の長閑な陽気の公園は、激しい闘いを行っている場所とは思えなかった。まるで異空間のようである。その公園のベンチで、少年は眠り込んでしまった。マリーは、自分のカーディガンを掛けてやった。

しばらく、のんびりと秋の陽気を楽しんでいると、遠くで催涙弾の音が響いた。マリーは現実の世界に戻り、前線に出ていった。追ってきた少年が火炎瓶を手渡した。マリーは少年に教わったように、至近距離まで近づき、機動隊の足もとに火炎瓶を叩きつけた。バッと火炎が広がると機動隊は引いた。その隙に、マリーは解放区に引き返そうとした。

ところが、急ごしらえのバリケードが行く手を阻んだ。少年が飛び越えようというので、マリーも勢い良く助走したが、前から飛んできた投石が膝に当たりつまずいた。そして機動隊に取り囲まれた。少年がバリケードに足を取られて、仰向けにぶら下がっているのが見えた。どうやら少年は逮捕されずに済んだようだ。

留置場は満員だった。それに、マリーは初犯だったので、朝はどこにいたかと聞かれ、写真と指紋を採られたら、あっさりと釈放された。長い留置の経験がある友人の話と違って、今回は余りにも逮捕者が多く、留置する場所が足りなかったようだ。

アパートに帰って、数日経ったが、武吉の消息は掴めなかった。きっと、逮捕されたのだろう。武吉の代わりに、少年が訪ねてきた。寝ていた少年のポケットに、そっとアパートの住所を書いたメモを入れておいたのである。

案の定、少年は無一文でアパートを訪ねてきた。少年の心積もりでは、逮捕されて九州に護送される予定だったらしい。だから、帰りの汽車代も、食事代も持ってこなかったのだ。まったく典型的な九州人である。

マリーは、少年を一晩アパートに泊めてやった。そして腹ぺこの少年に、ホワイトソースのパスタを食べさせた。少年は「白かスパゲティちゃ珍らしかねぇ。初めて喰うばい」と言いながら、旨い旨いと頬張った。もう筑ッ後弁は、隠そうとしなかった。

少年の話では、早朝の激突で、やはり機動隊員が三名亡くなり、多くの負傷者がでていたそうだ。だから機動隊は、逮捕しても犯人の可能性が薄い者は、怒りにまかせ殴り回して解放したらしい。そして、少年も、何度か殴られる隊列を潜ったらしいが、逮捕はされなかったそうだ。

少年の話は、面白く夜遅くまでふたりで話していた。少年によると「大学生っちゃ口だけ達者な生き物」らしい。確かに演説だけは勢いが良いが、機動隊とぶつかると、まっさきに逃げ出すアジテーター達も多かった。

少年が紛れ込んできた学生グループは、前夜も遅くまで集会を開き、アジテーションの連発だったらしい。それも同じ口調で同じ内容である。少年が長旅の疲れで眠りこけると起こしにくる大学生の幹部達がいたそうだ。でも闘争が激化すると、その幹部達の姿は見えなくなった。「糞でもしに、東京の下宿に帰ったちゃろね」と、少年はうそぶいた。

マリーも近頃の大学紛争が、不満のはけ口や、自己陶酔的な演説に変貌しているように思えていた。特に、セクト主義に浸かった友人に、その傾向が強かった。だから、マリーの足は、大学から遠のいた。

翌朝、九州までの汽車賃と、弁当代を持たせて東京駅に送った。最後まで、お互いに名前は名乗らなかった。でも互いに筑っ後川育ちであるとは気づいていた。再び会うことはないかもしれない。でも永遠の同志であると二人は感じていた。

武吉は十月に保釈された。しかし、武吉の様子はすっかり変わっていた。快活な様子は影を潜め、陰鬱さに覆われていた。武吉は、機動隊殺しを疑われ、かなり酷い取り調べを受けたようだ。

しかし、逮捕された時間が最初の激突の時だと分かり、保釈されたようである。機動隊員が殺害されたのは、その後である。だが二度目の逮捕であり、活動家としての名も知れていたので、拘留が長引いたようである。

しかし、武吉を暗くしていたのは、長い拘留の影響ではなく“自分達の運動が人を殺した”という自責の念だった。そして、主義主張の為に人を殺めるヒステリックさは、どうしても容認できなかった。“俺は何をやっていたんだろう”武吉は酷い自己不信に陥っていた。

十一月、渋谷でまた機動隊が殉職した。大学紛争は、すっかり本来の意味を失い、火炎瓶だけが飛び交う運動に陥っていった。十二月、武吉は、マリーと暮らすアパートを独り出た。マリーが部屋に帰ると机の上に、自分の印鑑を押した離婚届が置かれていた。マリーは、翌朝自分の印鑑を押して、離婚届を役所に出した。

マリーは、武吉が自殺を図るとは考えていない。きっと、自分探しの旅に出たのだ。机の上には「天竺に往く」とだけメモが置かれていた。マリーは、そのメモを見つめて、

♪ You’d be so nice to come home to ~♪と口ずさんだ。マリーは、もう別れには慣れていた。それに武吉は亡くなった訳ではない。生きていたらまた再開できるだろう。そうマリーは思っていたのだ。

鉄パイプ 鈍く唸りて 千葉の秋 夏の乙女や 強き淑女よ

JAZZ歌い 髪をかきあげ 風薫る

~ 美しきシャマン(呪術師) ~

夏の日差しが海面を射し貫き海底を映し出す。裸の女が碧海の空を羽ばたいていく。時折、海面に顔だけを浮かべて息継ぎをしては、また水底へ消える。だから、岩の砦の守備兵は気が付いていない。

そっと岩場に忍び込み、小さな洞窟で女は百姓女の服を着た。それから夜を待つ。闇が岩の砦を包み篝火が勢いよく炎を揺らめかしている。その為、砦に近づく怪しげな舟は、一目瞭然である。しかし、岩の壁は、火元暗しで良くは見えない。その岩場を這い上がり、女は砦の中へと忍び込んだ。

北の凍てついた大地を幼い兄妹が歩いていく。二人は孤児である。両親はコグリョ(高句麗)から逃げ出し、ジンハン(辰韓)国で息絶えた。兄の名はシンナム(神男)という。彼はシャマン(呪術師)の技を身につけていたので、どうにか門付(かどづけ)をして飢えを凌いでいた。たったふたりのシャマンの一座である。

寝泊まりは、各家々の軒先で夜露を凌いだ。夜が明けると、家の戸を叩き大祓の儀式をおこなった。祈祷の押し売りである。貧しい身なりの幼いシャマンに、家人は食料や小銭を恵んでくれた。祈祷の力を頼りにしているのではない。貧しい兄妹を憐れんでの施しである。だから乞食僧と変わりない。

しかし、妹の舞は見事な美しさであった。妹の名はウォルオク(月玉)という。兄は十四歳で、妹はまだ七歳だ。この幼い兄妹は、倭国の高志(こし)を目指している。果てしなく遠い旅である。しかし、今の兄妹に生きる目的はそれしか残されていない。

高句麗での迫害から逃亡した一家が目指していた地が高志である。この目的の地は、父の一族が暮らす土地である。祖父さんがこの地の人だった。だから、一家は祖父の兄を頼り長い旅を続けていたのである。

大伯父は、高志の族長のひとりである。その為、辿り着きさえすれば、一家の暮らし向きは豊かなものになる筈であった。だが、辰韓国から先は、幼い兄妹にとり地獄旅となった。

ウォルオクは、まだ七歳だが、その名のように輝くように美しい。だから、人さらいや悪童達に良く絡まれそうになる。シンナムは、七歳の時から、シャマンの師匠に空拳を叩き込まれている。その為に並みの大人でも太刀打ちできない。

そんな様子なので、シンナムは喧嘩三昧である。口汚く相手を罵っては袋叩きにするものだから、直ぐにこの流れ者の兄妹の評判は悪くなる。だから一つの街には長居できない。しかし、彼は気にも留めていない。そもそも高志への旅の途中なのである。旅の恥はかき捨てというくらいだから平気なのである。

夕暮れ、今日も乞食の兄弟は、悪童達に絡まれている。そこは長い塀に囲まれた大家の屋敷脇である。そしていつものように罵声を浴びせかけ、シンナムの大立ち回りが始まった。その喧騒に、若い貴族が何事かと屋敷から出てきた。それが若きキドン(箕敦)である。

悪童達が逃げ去ると、泥まみれのシンナムは、キドンを睨みつけた。「何か文句でもあるのか」といった面構えである。キドンは思わず苦笑した。「面白い小僧だ」と、そう思い見つめていると、小僧の瞳の中に光るものを見た。

キドンは笑っていたが、その眼光の鋭さにシンナムは凍てついていた。「こいつぁ大悪党だ」と感じたのである。大悪党の若様が二人に手招きをした。しかし、シンナムは足が震え突っ立ったままである。妹が兄の手を引いて、若様の後を追った。

屋敷に入ると貧しい兄妹は、家人に湯あみをさせられ美しい服に着替えさせられた。そして、若様の部屋に通されると夕餉の仕度が整っていた。その御馳走に二人は唾を飲み込んだ。生まれて初めて見る豪華な食べ物の花園である。

若様が親しげに微笑み食事を勧めた。しかし、シンナムには前に置かれた箸や匙等の道具の使い方が分からない。それは、貧しい兄妹には無縁の道具であった。するとウォルオクが、目の前の焼き魚を上手に手で取り分けた。そして、その愛らしい小さな指で口に運んだ。

キドンは目を見開いて驚いた。「何という優美な仕種なのだ」と感心したのである。若様は、ウォルオクの小さな背に回ると優しく手を取り箸の使い方を教えた。シンナムもそれを真似て食事を始めた。器用な兄弟である。キドンは感心し、その日から幼い兄妹は若様の従者になった。

キドンは、二人に読み書きや様々な作法を教えた。賢い兄妹は瞬く間にそれらを習得した。読み書きを覚えると、キドンは儒学や浮屠(仏教)の教えまで二人に学ばせた。彼自身は唯我独尊の態なので、儒学や浮屠の弟子ではない。しかし、シンナムは、浮屠の教えに強く心を惹かれた。浮屠の教えは、天竺という西域で興ったらしい。そして今はシャー(中華)の地までは伝わっているそうだ。しかし、高句麗や辰韓国では、まだ知る人は居ない。ただキドンのみが、この広い世界を知ろうとしているのである。

黄砂交じりの北西の風に吹かれて、シンナムは鯨海の船旅をしている。キドンがキム・アヘン(金芽杏)に頼んでくれたのである。シンナムは十六歳になっていた。人間の男は十六歳が完成期である。精神的な成長を別にすれば、身体能力は頂点だと言える。そんな年頃になった男に、異国の地への不安はない。

シンナムが目指している先は、倭国の高志である。ウォルオクは、キドンの許に置いてきた。腕ずくならウォルオクを守る自信は十分にあるが、船の旅である。難破でもしたら己が力の及ばぬこともあるだろう。兄妹が二人とも死んでしまえば、我が血筋は絶えてしまう。絶えて困るような立派な血筋ではないが、そうなれば、この荒海を渡り新天地に光を求めた祖父さんに申し訳が立たないと、シンナムは思ったのである。

どうやら、キドンと暮らす二年の間に、彼にも、キ(箕)氏の狡兎三窟の教えが染みついて来たようだ。この二年の間に、九歳になったウォルオクにも、すっかり貴族の娘の様が染みついてきた。箕氏の客人の中には、彼女を、キドンの年の離れた妹だと思う者も多い。そう問われても、十三代ホゴン(瓠公)のキリャン(箕亮)は、ただ笑っているだけである。

加えて、キドンの母キョンナム(慶南)が「旦那様は、大層な女人好きですから、どこぞに若い女を囲い……ねぇ……フフフ……私が産んだ娘じゃありませんよ。だってねぇ……フフフ……」と、意味深なことを言うものだから、客人達は、ますますそう思い込むのである。

キドンの母キョンナムは陽気で、上品な貴族の奥様である。そして、少しだけちゃめっ気がある。もし、ウォルオクがキョンナムの産んだ子だとすると、彼女は、三十路も半ばを過ぎて子を孕んだことになる。それは、気品ある貴族の奥様としては、年甲斐もなく、はしたないことだと気恥ずかしいのかも知れない。しかし、キリャンもキョンナムも、我が娘のようにウォルオクを可愛がってくれている。だから、シンナムに心配はないのである。

その環境がウォルオクに気品を帯びさせたように、キドンの表情にも変化が表れてきた。時折、悪党の不敵な笑みを浮かべるのである。朱に交われば赤くなるという喩えがある。そして、この場合、朱はシンナムである。彼は難題にぶつかると、この不敵な笑みを浮かべる。もしそれが喧嘩であれば、相手は得も言われぬ殺気を感じ震え上がってしまう。そうやってシンナムは生き抜いてきた。

キドンもこの悪餓鬼と交わるうちに、悪党の不敵な笑みが身についてきたのである。先頃まで上品な大家の御曹司であったキドンのこの変化に、母キョンナムは「困ったものね」と嘆き苦笑している。しかし、父の十三代瓠公キリャンは、「それも、またホゴンには必要」と笑い容認している。箕氏は、暗黒の王家である。人の機嫌を窺う愛想笑いなど身につける必要はない。キリャンは、そう思っているのである。

冬の終わり、旅立ちの準備をしていたシンナムは、ポハン(浦項)の港町で不審な一団を見かけた。それはウェイムォ(濊貊)の一団である。嫌な胸騒ぎがしたので後をつけてみると、漢人と何事か話をしていた。そして、懐に金品をしまいこむ様を見た。その漢人達は、身分が高い漢王朝の役人のようであった。

気になり、その後も探索を続けると、ウェイムォの一団は、数艘の早舟を購入していた。港町の居酒屋で酒を飲んでいたその一団に、「兄さん達、コグリョの人かい。俺は、カンナ(貫那)の出身なんだ」と声をかけてみた。親玉みたいな男が、奥まった眼の奥からギロリと睨んだ。そして、「違う。俺はウリチだ」と静かに答えた。

シンナムは更に「金儲けの話かい」と声をかけてみた。親玉は「小僧、親は居ないのか?」と聞いてきた。だから、キドンとウォルオクのことだけを省き、生い立ちを語った。親玉は懐から小銭を出すとシンナムに掴ませ「小僧、悪党だけにはなるなよ」と言うと席を立ち、仲間を引き連れ立ち去った。シンナムも出発が間近だっていたので、それ以上は深追いをせずに、その後は準備に明け暮れた。

初春、高志に到着し、高志の大首長パク・ヨンオ(朴延烏)にふとその話をした。すると、ヨンオの大きな目玉がギロリと光った。そして、彼の遁甲(とんこう)ハエポロ(栄幌)を呼び寄せると、二人に潜入捜査を命じた。

シンナムの主人はキドンである。しかし、ヨンオもまた違った意味での主人である。シンナムの祖父の兄は高志の族長の一人であった。今は、その大伯父は亡くなり、その息子がヨンオに仕えている。つまりシンナムの父の従兄弟である。そして、彼がシンナムの一族の当主である。であるので、ヨンオは、シンナムの一族の主人である。そして、何よりもシンナムはヨンオの人柄に魅せられていた。「こんな大将の許で働きたい」と思ったのである。

ヨンオの命で働くことはキドンも許してくれる筈である。何故ならこの旅の半分の目的は、十三代瓠公キリャンからの親書を、ヨンオに手渡すことであった。暗黒の王家瓠公の手配は、シャー(中華)から、東海一円に及んでいるようである。

潜入捜査をする中で、シンナムは悪党の親玉と懇意になった。親玉の父親はウリチだが、母親はナーナイ族らしい。そして、シンナムは兄妹ふたりだが、親玉は姉弟ふたりだそうだ。姉とは何年も前に生き別れたらしい。親玉の名前はサンベ(蒜辺)と言った。

初春の太陽がマハン(馬韓)国の海を照らしている。その海を見下ろす丘に立ち、シンナムは町を見下ろした。海風が頬に心地良い。「丁度良い大きさだ」、そう呟くとシンナムは海辺の町に馬を進めた。そして、程良い家屋を物色した。

彼は、馬韓国の武人の姿である。しかし、本当に馬韓国軍に入った訳ではない。彼は倭人よりもツングース(東胡)族の血が濃いので、漁師や百姓のような馬韓国人の庶民になるより、怪しまれないのである。シンナムはまだ十八歳であったが、すらりと背が高いので、五~六歳は大人びて見えた。だから、十分に馬韓国軍の若き将校に見えるのである。

坂道の途中で旅姿の養蜂家の夫婦に会った。そこで、馬韓国軍の偵察隊の一行が、暫く逗留出来る手頃な家屋敷はないか尋ねてみた。すると「夏の間だけなら、自分達の家屋敷を提供できますが」と言ってくれたが、シンナムの条件とは折り合わなかった。しかし、その隣の街区なら、丁度空き家になった所があると教えてもらった。もう暫くすると、この町には奴隷市場が立つ。その前に屋敷を押さえておきたかったのである。

この町は、ファンハイ(黄海)に面した賑やかな町である。交易船は必ずこの町に立ち寄るので、近隣からも人々が大勢押し寄せてくる。だから、よそ者が入り込んでも目立つことがない。この地を選んだのはキドンである。この悪だくみの首謀者は、キルソン(吉宣)という辰韓国の高官であるが、シンナムには面識がない。シンナムは、ただキドンの命を受け、サンベの一団が巣食う家屋敷を探しているだけである。

この悪だくみの計画を練ったのは、キドンである。そして、実行部隊としてサンベをキドンに引き合わせたのは、シンナムである。サンベは、シンナムと別れる時「お前も相当な悪党だな」と寂しく背を向けた。シンナムを責めたのではない。親を失くした孤児が生きていくのは容易いことではない。そのことはサンベ自身が身をもって知っている。サンベは、そんな現実に我が身が寂しかったのである。シンナムは、それ以来サンベには会っていない。「今度会ったら、あの小銭の礼に酒でも奢ろう」と思いながら、町の首長の屋敷を目指した。

そして、海辺の町に家屋敷を確保すると、シンナムは更に北上し、馬韓国の王都を目指した。十三代瓠公キリャンからの親書を携えての旅である。馬韓国を建てたのはキ(箕)氏である。そして今でも、箕氏と馬韓王家の絆は切れていない。

数日の後、シンナムは、ハンガン(漢江)の河口に立った。その川幅は広く対岸の人や馬などは米粒のようにしか見えない。これだけの大河なので、馬よりも舟で遡上する方が良さそうだと、シンナムは舟を探した。

今の彼は軍装ではない。シャー(中華)の商人の姿である。キドンは、バイフー(白狐)というシャーの商人から、シャーの商人であるという証を手に入れていた。だから、商人の姿のシンナムが不審がられることはない。

バイフーの父は、ファンハイ(黄海)の海賊王と呼ばれるバイチュウ(白秋)という大物商人である。その商人団のひとりということなので、周りからの扱いも良い。船宿で「ソウルに行くので舟を手配してくれ」と頼むと、若い屈強な二人の船頭を乗せた真新しい河舟を出してくれた。

朝餉を済ましゆるりと水面に舟を進めると、川風が心地良い。川風は海風よりも柔らかい気がする。河原に群生する水草の青い匂いがそう感じさせるのだろうか。野豌豆(のえんどう)の紫の花が新緑の岸辺の野に色を添えている。名は忘れたが、キドンの話では、シャーの聖人が、野豌豆の実を食べながら息絶えたらしい。

薇(び)とも言うその粗食は仙人の食べ物かも知れない。確かにあの花の愛らしさは、隠者の目も引くことだろう。シンナムは、船頭に頼み舟を水草の中に進ませると、絡みついた野豌豆の紫の花を手折り髪に挿した。

少し甘い香りがした気がした。気のせいだろうとシンナムは思った。近頃、時折そんな気分になる時がある。何故かはシンナムには分からない。今度物知りのキドンにでも聞いてみようと思いながら、水面の彼方を眺めた。

上流に小高い丘の連なりが見えた。きっとあそこがソウル(瑞蔚)城だろうとシンナムは思った。王都のハニャン(韓陽)は、元は水草が生い茂り蔚然とした所だったらしい。そのハンガン(漢江)の北の丘を切り開き築城したのがソウル城である。

陽(ヤン)は川の両岸で陽の当たる河原の方を指している。だから北の河原のことである。その北の河原を切り開き、水路を設け造った大都市がハニャン(韓陽)である。そして背後の丘を切り開きソウル城が出来た。だから、ソウル城は守りが堅い水の都であると、物知りのキドンに聞かされて来たが、正にキドンの話のままである。

王宮に到着すると太子のチョゴ(肖古)に謁見出来た。ケル(蓋婁)王は高齢であり既に床に臥せているようである。チョゴ太子は二十歳を過ぎたばかりのように見える。幼さも残るが思慮深く知的な顔だちをしている。先ごろ妻を娶ったばかりである。新妻はチンフア(清華)という名である。チンフア妃は漢人である。ゴンスン(公孫)という家の出らしい。公孫家は、代々シャーの田舎役人の家系のようである。

後年、チンフア妃の父ゴンスン・シォンジー(公孫升済)は、リィァォドン(遼東)の覇者となるのだが、この時はまだ、辺境の田舎役人である。その娘が、王家に嫁ぐとは異例なことである。その訳は、チョゴ太子の父ケル(蓋婁)王に始まる。

ケル王は、高句麗を建国したチュモン(朱蒙)大王の五代後の子孫である。初代のオンジョ(温祚)は、母と共に高句麗を離れて、馬韓国の地に渡った。そして、箕氏の王権を簒奪すると、ここに根づいた。国母ソソノ(召西奴)の父は、ケル(卦婁)部族の部族長ヨンタバル(延陀勃)といった。ヨンタバルは大商人でもあり、国母ソソノはその血を強く受け継いでいた。更にその大商人の血は、子孫の中ではケル王に注ぎ込まれていた。

ケル王は周辺諸国との友好を図り、交易を拡大した。その莫大な利益を基に、王都ハニャン(韓陽)を開発し、不落の要塞ソウル城を築城した。それは、チョゴ太子が誕生する以前のことである。

勇壮な王都を開いたケル王は、次にシャーの官制を導入し国家の形を明確にしようとした。そこで、漢王朝からも多くの学者を招き入れた。その中にゴンスン・シォンジー(公孫升済)も居た。程なく、シォンジーの秀才振りに気がついたケル王は、幼きチョゴ太子の教育係に抜擢した。

公孫の一家が王宮で暮らすようになると、チョゴ太子より五歳年下のチンフア(清華)は格好の遊び相手になった。そして、成人するにつけて二人の仲は深まり、夫婦になった。チョゴ太子は、成人になっても妻を迎えなかったので、周囲は不安に駆られていたが、それはチンフアが十六歳の女になるのを待っていたからであった。そういう経緯なので、チョゴ太子は愛妻家である。

翌年春、キドンが妻を娶った。名はキム・ジニ(金真伊)である。キドンも二十四歳まで妻を持たなかった。男色だった訳ではない。待たされたのである。しかし、それはチョゴ太子のように恋しい女の成長を待っていたのではない。ジニ(真伊)の女としての成長を待ったという点では同じであるが、それはキドンの恋心ではない。ホゴン(瓠公)家とキム(金)氏との政略結婚が整うのを待たされていたのである。その為、キドンは、チョゴ太子のような愛妻家ではない。至って薄情な態度なのである。

しかし、ジニは、そんなキドンの様子を気にも留めていない。可愛らしさもあるが甲斐甲斐しい幼妻である。そこで、薄情息子の穴を埋めようと、舅十三代瓠公のキリャンと姑キョンナムは、シンナムの妹ウォルオクを、嫁ジニの侍女につけた。ジニは、二歳年下のウォルオクを妹のように可愛がり喜んだ。

~ キドン(箕敦)の遁甲 ~

翌年秋、キルソン(吉宣)が、キドンに相談もせずに暴走した。儒理王子を暗殺しようと、刺客を放ったのである。それを阻止しようと、キドンはシンナムを放ったが、遅かった。更に、刺客は誤って阿摩王子を殺してしまったのである。キルソンと共に、阿摩王子擁立派だったウォルソン(崔月星)は、キルソンの暴発に激怒し、ナリェ(奈礼)王妃と共に、阿逹羅王に首を差し出し計略の一部始終を吐露した。

キドンも、キルソンの浅はかな行動に激怒したが、ウォルソンのようにキルソンを見捨てる訳にもいかず、馬韓国のチョゴ太子の庇護を受けさせた。阿逹羅王は、直ぐに討伐隊を馬韓国に送り、キルソンの身柄引き渡しを要求した。これまで辰韓国との友好関係を築き上げてきたケル王は、その阿逹羅王の要求に応えようとしたが、チョゴ太子がそれを遮った。

その年は、馬韓軍も籠城して良く持ちこたえた。そして、辰韓軍は、越冬の為に一旦引き揚げた。年が明けて、ケル王が崩御した。高齢でもあったが、辰韓国との戦さに心労が祟ったのだろう。直ぐにチョゴ太子が王位に即いたが喪に服した為に、この年は戦がなかった。阿逹羅王の宋襄の仁もあろうが、辰韓国軍としては、この一年で十分な戦さ支度を整えるという思惑も働いたようである。

阿逹羅王は、歴戦の武王である。対してチョゴ王は、理の人であり戦さ上手ではない。喪が明けたチョゴ王は、初夏に辰韓国に先制攻撃を掛けた。しかし、倭人を主力にした馬韓軍には戦意が欠けていた。まだ田植えの最中なのである。気持ち的には戦さどころではないのだ。

奇襲攻撃だったので、どうにか辰韓国の二城を奪うことは出来た。しかし、それは辰韓国の大軍を引き入れる呼び水になってしまった。若い時から幾度となく死闘を経験してきた阿逹羅王である。その武勇轟く阿逹羅王が、自ら馬韓国に攻めてきたので、馬韓軍は、ひとたまりもなかった。

夏には、ソウル城が辰韓国の大軍に囲まれた。難攻不落の城であったが、内通者や寝返る者が続出した。故に誰の目にもチョゴ王の敗北は明らかであった。王位に即いて間もないチョゴ王は、阿逹羅王の前にひれ伏し、キルソンの身柄は引き渡された。

チョゴ王には、屈辱的な敗北である。阿逹羅王は、馬韓国を侵略する意図はなかったので、目的を果たすと引き揚げた。しかし、この圧倒的な戦勝で、阿逹羅王は絶対的な権威を手に入れた。辰韓国内はおろか、周辺諸国にも、面と向かって阿逹羅王を敵に回そうとするものは居なくなったのだ。勿論キドンも沈黙を守るしか術がなくなった。

ケル王が崩御した年、キドンに世継ぎが誕生した。キモク(箕睦)である。十五代瓠公キモクの誕生は、キドンを更に慎重な男に変えた。それは、瓠公としての自覚が強まった証でもある。偉大な武王である阿逹羅王を御すのは、今のキドンでは及ばない。キドンは、腹を決めて時を待つ覚悟をした。

十三代瓠公のキリャンが七十四歳で永眠した。キドンは十四代瓠公になると、まず、シンナムを頭に遁甲の部隊を強化した。十四歳になったウォルオクも、表向きはジニの侍女をさせたまま、遁甲部隊に入れた。実は、ウォルオクも、兄の教えで空拳の達人になっていたのである。そして、キドンの遁甲部隊は国軍の一師団にも匹敵する役割を果たす存在になっていく。

話を少し前に戻そう。キドンがジニを娶り、ウォルオクが彼女の侍女になり、馬韓国のチョゴ太子から密約の返書が届いた年、シンナムは、チョゴ太子の手引きで高句麗に潜入していた。そして翌年、高句麗の王を暗殺した。暗殺された王は、スソン(遂成)王である。死して次大王と謚(おくりな)された。

スソン王の暗殺を謀ったのは、次期の王になったペクコ(伯固)王である。スソン王は、主戦論派を徐々に退け、漢王朝との友好関係を築こうとしていた。ペクコの一派は、それに対する漢王朝との主戦論派である。高句麗が漢王朝と友好関係を結べば、次に漢王朝が襲ってくるのは馬韓国である。その為、ペクコの主戦論派とチョゴ太子の利害は一致するのである。それは、キドンの思いとも一致する。

王権を簒奪したこの事変の首謀者は、ミョンタプ(明答夫)というソノ(涓奴)部族の部族長である。しかし、自身は武人ではない為、実際にはシンナムを使ったのである。シンナム二十歳の時の出来事である。

この時までは、シンナムは独り働きだった。しかし、キドンの暗躍が韓半島全域に及ぶようになると、単独では難しくなってきた為に、遁甲部隊の必要性が出てきたのである。シンナムは、将としても優れていた。しかし、彼は身分卑しき者である。正規軍の将にはなれない。シンナムは、あくまでも闇の軍隊の将軍なのである。

キドンとチョゴ太子は、漢王朝にすり寄る高句麗の王スソンを暗殺し、気脈が通じる漢王朝との主戦論派ペクコ(伯固)王に変えたが、ペクコ王は程なく崩御した。そこで、長男のペクク(伯句)が王になった。キドンは、ペクク王に、スソン王の一族を抹殺せず、馬韓国に亡命させるように進言した。

キドンの策は常に、重層的に張り廻らされていく。それが、瓠公家の狡兎三窟の信条である。そして、スソン王の長男チュアン(鄒安)の一家を馬韓国に導いたのは、シンナムである。父を殺し、その息子を助ける仕事を行うのであるから、シンナムは、誠に不思議な役割の男である。

しかし、シンナムの中では、そんな葛藤はない。シンナムは、キドンの為に生きているのである。彼とキドンは、男色の仲ではない。互いに男心に男が惚れたという仲である。だから、二人の絆は固いのである。そして、キドンは、シンナムに対して、主人としての態度は見せない。何か命を下す時も、必ずシンナムの意見を聞くのである。だから、シンナムも言われるがままに働いているのではない。シンナムは、シンナムの意思で働いているのである。だから、闇働きにも後ろめたさはない。

キドンの描く未来図は、シンナムの生きる指針である。その為、一般の者達から見れば、暗殺という理不尽な行為も厭わないのである。キドンの遁甲部隊は、その数を増すと、暗殺拳の集団、諜報活動の集団、煽動の集団、そして寝返りを誘う集団と、専門性を高め技能を磨いていった。

武器を持って相手に近づけば、当然暗殺される者も身構えるが、素手の相手なら不意打ちを喰らい易くなる。そこで暗殺拳の集団は、まず経穴(けいけつ)について学ぶ。経穴とは、ツボとも呼ばれる。その千にも及ぶの経穴中には、一撃で命を奪う個所がある。しかし、多くの経穴は気の流れを整え、緊張と緩和を図ることで、体調を良くする医術の基礎技術に欠かせない個所でもある。したがって、暗殺拳の集団は、人を病から救う医術の集団にもなる。

まことに面白い矛盾を抱えた集団で、医術者でもあるその者は、シャマン(呪術師)の座長であることが多い。その者は、「こ奴め!! たたっ切ってやる」という厳めしい顔つきは決して見せない。にっこり福々しく笑って「指圧の心は母心~」と相手に近づくのである。そして、何気なく肩を揉み、背をさすりツボを押しながら急所を突くのである。それも、いきなりその場で命を絶つのではない。砒素の毒と同じで、じわりじわりと死地に近づいていくように行うのである。

シンナムが高句麗のスソン王を殺めた時も同じである。スソン王も幾度となく戦さ場を潜り抜けてきた武人である。殺気を持った者などを身辺に寄せる筈はない。シンナムは医術者として、スソン王に近づき、王の肩を揉み解しながら、徐々に体調を奪ったのである。そして、その弱った王を、文官のミョンタプ(明答夫)が刺し殺したのである。だから、今でも高句麗では、シンナムを王殺しの危険な男だと思っている者は居ない。愛想の良いシャマンの頭で、腕の良い医術者であるというのがシンナムへの評価である。

煽動の集団と寝返りを誘う集団には、明確な線引きはない。偽りの情報を流し群衆を扇動することと、敵の心に忍び込み内通させたり寝返らせたりすることは、技術的には似ているからである。そして、これはシャマン一座の基本技術でもある。楽しませたり、悲しませたり、怒らせたりしながら心を揺さぶり操るのである。それは話芸だけではなく、歌舞音曲を駆使して行われる。この分野の責任者は、徐々にウォルオクが担うようになってきている。

キドンの遁甲部隊は、闇の軍隊なので正確な数は掴めない。しかし、八つのシャマン一座が、キドンの許から八方に散っていくので、三百から四百の集団に育っているのではないかと思われる。軍事的な成果で見れば、ひとりの遁甲に対して百の兵であるから、正規軍であれば、キドンは、三万から四万の軍を持っているのに等しい。だから、政権の表には立てなくても、キドンは、闇の国の皇帝なのである。

原初の世界は、混沌とし、全てのものが混じり合っていたそうである。誰がそんな世界を見てきたのかは問うまい。世界各地の神様達や、仏様達がそう言ったというのであるから、きっとそうなのである。

また、その世界各地の神様や、仏様に誰が会って聞いてきたかも問うまい。お釈迦様をはじめ賢き方達がそういうのであるから、きっとそうなのである。そして、その混沌としたものを、光の世界と闇の世界に分けられた。というのが大概の創生神話である。

そのきっかけが、原初の光であったり、一塵の風であったりする些細な違いはあるようだが、いずれにしても、光の世界と闇の世界、そしてそれを包括する空の世界というのが、大凡考えられている世界の全容である。

そこから、細分化が始まり人間界が生まれるのであるが、これは人間に見えているという意味の世界である。だから、実は自分の背中に張り付いているのだが、見えなければ人間界には存在しないのである。そして、遁甲の存在も、ややそれに似ていて、存在しているが、「存在しているぞ」とは、気付かれてはならない存在なのである。

であるから、なかなかに分り辛い存在なのである。そんな分り辛い存在の中に生きていると、中には気が違ってしまう者も現れてくるのであるが、遁甲の狂女は、分り辛い女である。本当に気が違ってしまっているのか、偽りの技なのかが分り辛いのである。

春の野を、戯れ歌を口ずさみ若い狂女が歩いていく。傍らを過ぎ去る旅人は誰も声をかけない。皆そんなゆとりはないのである。どうやら戦火の煙が燻ぶり始めたようである。そして、ここは、辰韓国と馬韓国の国境付近である。戦禍を避けようと、多くの民が安らぎの地を目指し旅人となって足早にこの地を離れていく。

馬韓国のチョゴ王が、復讐戦を挑もうとしているという噂が駆け巡っている。加えて、馬韓国では今、食糧難が起こり始めていた。国家に飢餓が発生した際の手っ取り早い国策は、戦争である。勝てば敵国の食料を掠め取り、更には、国民の戦勝気分が為政者の無策に対する怒りを薄めるのである。しかし、戦争は一か八かの無謀な勝負である。だから、老練な王は、そんな事態を招かないように、日々策を巡らすのである。

先の高句麗王スソンもそうであった。だから、高句麗の民には、スソン王に対する不満はなかったのである。民には平和が一番である。戦争に強い王よりも、戦争をせずに済むように国を率いる王の方が良いのである。

チョゴ王は、二十八歳の秀才ではあるが、ケル王程の老練さがない。老練なケル王は、辰韓国との融和を図り、国を富ませてきたが、チョゴ王には、まだ血気の方が先に立っている。だから、阿逹羅王の真の怖さに気が付いていない。そこで、無謀な戦さを仕掛ける可能性は高いのである。

その為に、戦場になるだろうこの国境の村々には、慌ただしい空気が流れている。だから、春の野遊びを楽しもうとする者など誰もいない。その現実の世界に身を置いていない若い狂女だけが、春の陽気を楽しんでいるのである。

ゆらゆらと春の陽炎のように揺れながら若い狂女は、辰韓国の砦に辿り着いた。門は、戦禍から逃れようとする人々であふれている。辰韓国へ逃げ込もうとする者、また逆に馬韓国の故郷に帰ろうとする者、多くの難民が渦巻いている。それを選り分けながら、国境の門の管理をしている守備兵達は、大忙しのまっただ中である。

若い狂女等にかまっている暇はない。だから、若い狂女は、春の蝶のように、ゆらゆらと自由に国境の周辺を彷徨っていく。そして、間もなく陽炎のように消えた。それから程ないある夜のこと、チョゴ王の寝所に陽炎が揺れた。

それは、あの若い狂女である。そして、月明かりに照らされた顔は凛として美しい。それは、キドンの遁甲ウォルオクである。彼女は十六歳の娘盛りになっていた。チョゴ王には、百合の花の香りが漂った気がした。むろん気がしただけである。ウォルオクは、その色香も消している。だから、ウォルオクから花の香りなどしない。王の寝所を守る兵も皆気づいてはいない。ウォルオクは忍び声で、国境の守備の様子を伝えた。

夏、砦の門は固く閉ざされた。ウォルオクは、辰韓国に戻ると、辰韓国軍の動きを探った。もし、馬韓国が攻めてきた場合の備えがどうなっているかである。阿逹羅王と軍を率いるソル・ホジン(薛虎珍)は、馬韓国の国情を詳細に掴んでいた。だから、攻めてきても主力軍ではない筈だと読んでいた。そこで、国境の守備には千の兵を配置した。そして、その指揮を、ソル・ホジン(薛虎珍)の長男ソル・ムントク(薛文徳)に任せた。

ムントク(文徳)は、ソル(薛)氏の九代目になる文武に優れた男である。だから、この部隊は大きくはないが精鋭である。加えて、各貴族達は、自分の世継ぎに経験を積ませようと、若き将達を送り出した。更には、その中に儒理王子と、盟友アキラ(瑛)も加わると噂された。

キドン自身は、儒理王子を亡き者にしようと考えたことはないが、キルソン(吉宣)の暴走で、今では儒理王子暗殺計画の黒幕だと思われている。その為、周辺の者が王子の身辺の様子を知ることは出来ない。そこで、ウォルオクが東宮殿に潜入し王子のことを調べることになった。

潜入するとはいっても夜陰に乗じてでは、儒理王子の人となりは分からない。その人柄を調べるには、王子の周辺にいる人達からの評判を聞き取るのが最良である。しかし、出入りの商人や女官はその出自が厳しく調べられるので、成り済ますのは難しい。そこで、常套手段であるシャマンの舞踊一座として売り込んだ。

春のある日、東宮殿では、儒理王子の元服が祝われた。その催し物の余興の部に上手く潜り込んだのである。一座は楽屋に通され待機していたが、ウォルオクは、遁甲の血が騒ぎ、つい邸内を散策しておこうと思い立った。本当はそんなことなどせず、東宮殿の役人や女官達から、「儒理王子はどんなお方ですか?」と、それとなく聞き出すだけで良いのである。しかし、ウォルオクは、まだ十六歳の好奇心旺盛な娘である。

キドンの屋敷も豪勢であるが、東宮殿はその比ではない。ここは王宮の一角なのである。その華やかさに心が動いてしまったのである。ついつい深入りをしてしまい東宮殿の奥に入り込んでしまった。その警戒厳重な柵に、然しものウォルオクも絡め取られ、警護の兵に捕らえられてしまった。

その騒ぎに、儒理王子が何事かと庭に出てきた。警護の兵が「怪しい女を取り押さえました」と、ウォルオクを庭の露地に跪かせた。王子は「面を上げさせよ」と命じた。兵が、ウォルオクの髪を乱暴に掴み、頭を引き上げさせると美しい娘の顔が日に照らされた。「おう~、美しい女狐を捕らえたのか」と、王子の背後からアキラが現れた。それから「おい怪しき女狐。お前はどこの森から迷い込んだのだ」と、ウォルオクの顔を覗き込み、それから、背後に回ると、ひょいとお尻を触り「ふ~ん。尻尾は付いておらんな」と、儒理王子に笑いかけた。

王子は「おい、アキラよ。若い娘をからかうのはよせ」と、盟友の酔狂をたしなめた。それから「何故ここに入ってきた」と、ウォルオクに改めて聞いた。ウォルオクは「申し訳ありません殿下。私は高句麗から来たシャマンです。こんな所に来るのは初めてだったので、ついついご無礼を働いてしまいました。どうぞお許しくださいませ」と地面に額ずいた。

すると再びアキラが「そうか、高句麗の森の女狐か。遠路御苦労であったなぁ。良し、許そう。下がれ」と、兵に指示をした。護衛兵は、それで良いのだろうかと戸惑っている。「お前という奴は、困ったものだ。衛兵が戸惑っているではないか」と、儒理王子が再びアキラをたしなめた。盟友は「良いではないか。今日はめでたい日なのだぞ。それともお前は、この可愛い女狐を生贄にでもしたいのか。高句麗の森から、はるばるお前を祝いにやって来たのだぞ。嗚呼、お前は何と薄情な奴なのだ」と、ウォルオクに掛けられた縄を、さっさと解きだした。

護衛兵は、ますます困惑しているので、「待機していた元の所まで案内してやれ」と儒理王子は指示を出した。兵が指示に従いウォルオクを楽屋に連れ戻し始めると、儒理王子とアキラは再び館の中に消えた。そして「そう怪訝な顔をするな。女狐の恩返しがあるかも知れんではないか」と陽気なアキラの声が響いてきた。

ウォルオクの胸は激しく高鳴っていた。予期せぬままに捕縛されたことでそうなっているのか、儒理王子との思いがけない出会いでそうなっているのかは、ウォルオクにも分からなかった。東宮殿の中の広場から大きな歓声が沸き起こった。どうやら、儒理王子の成人の儀が終わったようである。

そして、酒宴となり、次々と余興を行う楽伎団が広場へと導かれていった。一時ほどしてウォルオクの一座の番がやってきた。広場に通されると、壇上には阿逹羅王とナリェ(奈礼)王妃に挟まれて、凛々しい儒理王子の姿があった。そして、その斜め後ろにアキラが控えている。貴族達や百官が見守る中を、ウォルオクのシャマン一座は、七色の幟旗(のぼりばた)を天にひるがえし、高らかに雅楽を打ち鳴らすと、大祓の踊りを披露し始めた。男達は青い空に跳ね、女達は衣の裾を春風に吹き流し舞っている。美しきシャマンが大地を踏みならす。ト~ント~ンと木霊が響けば、ジャ~ンジャ~ンとブオ~ンと鼓笛が春の陽光を揺さ振り起こす。これは、ただの優美な舞踊ではない。神々への舞である。

ウォルオクは、妖艶な美しさを広場に漂わせ、貴族達や百官は皆息を飲んだ。阿逹羅王は、ウォルオクのその姿に、娘ピミファの姿を重ね見ていた。阿逹羅王の唯一の娘ピミファは、今は、ヤマァタイ(八海森)国の巫女女王である。八海森国は、倭国の中心国であり、多忙な日々を送っているようである。だから、もう娘に会うことは叶わないかも知れない。七つの時に別れた幼顔が今でも目に焼き付いている。この美しきシャマンは、どんな生い立ちを歩んできたのだろう。阿逹羅王は、そんな思いに駆られた。

ウォルオクの舞が終わると広場は、先程の歓声にも勝る拍手喝采が沸き起こった。儒理王子を始め皆が立ち上がり手を打った。すると、急に儒理王子が脇差の小刀を抜き、ウォルオクを目掛け投げ打った。皆は不意の出来事にあっと息を飲んだ。しかし、ウォルオクは、持っていた扇でポンと撃ち落とした。

王子がアキラを振り返り「ほら、ただの女狐ではあるまい」と言った。それから、鞘を抜き取ると、ウォルオクに近づき、そして小刀を鞘に納め、「これは、姉上から頂いた倭剣である。お前の見事な舞にふさわしいと思いこれを褒美とする」とウォルオクに手渡した。見事な倭錦が巻かれた小刀を拝領したウォルオクは、恭しく儒理王子の前にひれ伏した。周囲からため息と喝采が再び沸き起こった。

その話を聞かされたキドンは、軽い嫉妬を覚えた。そして、儒理王子は、簡単に御せる相手ではなさそうだと警戒を深めた。秋の始め、キドンは、チョゴ王の許へ再びウォルオクを走らせた。この頃になると、もうウォルオクは、ジニの侍女では居られなくなった。ジニは寂しがったが、ウォルオクの正体も薄々感じ始めていた。

ジニは、自らの手で革の胸当てを作った。そして、膨らんだウォルオクの胸にあてがった。更にその革の胸当ての表面には小さな楕円形の銅板を縫い付けた。だから、この胸当ては、女人の衣の内に忍ばせた魚鱗甲である。ウォルオクは、ジニの気遣いに胸が熱くなった。

キドンは、チョゴ王に辰韓国軍の様子を伝え、深く進軍することを自制させた。国境で、いくつかの小さな勝利を収めたら、さっさと軍を引けという提言である。辰韓国の国情と、阿逹羅王のことは知りぬいたキドンである。今の馬韓国とチョゴ王では、阿逹羅王の足元にも及ばない。チョゴ王が血気にはやり深入りすれば、再び阿逹羅王に打ち負かされるだろう。加えて、もしこの戦で、儒理王子が手柄でも立てれば、キドンとしては、ますます厄介な話である。

秋十月、チョゴ王が軍を動かした。緒戦は、奇襲を掛けた馬韓国の勝利である。いくつかの辰韓国の砦を落とした。チョゴ王は、キドンの提言通り、ここで兵を引かせるべきであった。しかし、奢る馬韓軍は勝利に酔った。無理もないことである。ソウル城でのあの屈辱は、チョゴ王のみならず馬韓軍の将軍達みなの屈辱でもあったのだ。だからこの勝利でその恥辱を濯ごうと思っても致し方のないことでもある。

勝って兜の緒を締めるのは容易いことではない。しかし、辰韓軍の知将ソル・ムントク(薛文徳)は、それを上手く打ち流しながら時を待った。そして、ある風の強い日に、儒理王子とアキラが、遊撃戦に出て奇襲を行った。趁火打劫(ちんかだこう)という兵法らしい。火を使った奇襲である。これにより、馬韓国軍は混乱し、この機を待っていたムントク(文徳)の本隊に蹴散らされ大敗北を喫してしまった。この大敗北を機に、チョゴ王は、己の武力の限界を悟った。

国境の廃屋に、キドンとウォルオクの姿があった。月明かりが、朽ちかけた壁の隙間から洩れ入り、暗い部屋を薄明かりが灯している。ウォルオクは、うなだれ、その首をキドンに差し出している。実は、儒理王子の勝利は、ウォルオクがもたらしたのである。つまり、ウォルオクは、裏切りを働いたのである。

馬韓軍の情勢を知らせ、趁火打劫の兵法を用い馬韓軍を奇襲させたのは、ウォルオクである。何故、そんな裏切りを働いたのかは、ウォルオクにも自覚できていない。ただ、あの人に初陣を飾らせてやりたかったのである。添える人ではないと、ウォルオクには分かっている。しかし、あの人に勝たせたかったのだ。十六歳の娘の心は理では測れない。

ウォルオクの裏切りの代償は計り知れない。多くの馬韓の兵が討ち取られた。馬韓の国力は困窮することだろう。キドンの未来図は大きく揺らいだ。そのことは、ウォルオクにもしっかり自覚できている。だから、キドンの前に伏し、裏切りの罪状を償おうとしているのである。

魚鱗甲の胸当ての中で、ウォルオクの心は震えていた。首を切られる恐怖からではない。ただただ、自分が生まれてきたことが切なかったのである。その物悲しさに胸が震えたのである。忘れたい初恋だった。忘れなければいけない初恋だった。でも出来なかった。だから、せめてキドン様の手で討たれようと、進み出たのである。

月明かりを背に、キドンは無言だった。その無言に耐えられず、ウォルオクは、儒理王子に貰った倭錦の鞘を払い、倭剣で胸を突こうとした。その刃をキドンが掴んだ。倭剣の波紋に沿って、キドンの鮮血が伝った。

ウォルオクは、はっとキドンを見上げた。涙に曇ったウォルオクの瞳に、陰鬱な表情をたたえたキドンの顔が映った。そして、「死ぬな。死は何ももたらしてはくれん。悔いているのなら生きよ」と言うとウォルオクを抱き寄せた。そして、その夜ウォルオクは、乙女から女に変わり、キドンの遁甲部隊は整った。

~ 天帝の末裔 ~

切り立った河岸に白砂の帯が上流に伸びている。シンナム(神男)は、そこに小舟を乗りあげると、白い息を吐きながら段丘の崖を登り森に分け入った。ここは、漢王朝のラーラン(楽浪)郡の地である。

日が落ちると、シンナムは、段丘に祭壇を設けシャマンの秘儀を行った。これは、生業(なりわい)の見世物ではないので、観客を集める必要はない。だから、ただ独り篝火(かがりび)を焚き、天の神に祈った。他国の地を踏む際には、必ず行う儀式である。

地には数多(あまた)の神が宿っているが、天の神は、ただ一神である。だから、旅をする者は、天の神の加護を祈るのである。蒼き山の彼方で、狼が鳴いている。天神の星は輝きを増している。シンナムは、天神の星を見上げ祈りを済ますと、手早く百姓の身なりに変わった。それから、小枝を集めると、束ねて刃を忍ばせ背に担ぎ郡都に向かって歩きだした。

ラーラン郡の郡司所ウォンシィェン(王険)城は、河のやや上流に在り、馬韓国のソウル城と同じように山城の造りをしている。しかし、馬韓国の王都ハニャン(韓陽)のような大きな町はない。ここはシャーの辺境の地なのである。しかし、韓人に取って、ここは重要な地である。

コジョソン(古朝鮮)の神話では、ここが建国の地である。ツングース族の王は、ここワンゴム(王倹)の地で、東海倭人の巫女女王と出会い国を開いた。シンナムがキドンに聞かされた古朝鮮の神話は壮大である。

古朝鮮の神々がおわす天界は、ファン(桓)という光の国である。そこにはファングン(黄穹)、ヒョンソ(玄巣)、チョングン(青穹)、ペグソ(白巣)と呼ばれる四天王がおり、その一人ファングンの孫ファンイン(桓因)がファンの国々を治めていたそうである。四天王の神々は、姿形のない感精としての存在である。だから不老不死である。しかし、ファンインからは姿形のある神々なので、長寿ではあるが、やがて仙人のように霞となって消える。

初代の天帝ファンインはアンパギョン(安巴堅)といい、その後、天帝は七代に亘り継がれていったそうである。ファンインの庶子のひとりに、ファンウン(桓雄)という神がいた。ある時、ファンウンは、地上界を見下ろしながら、そこに神の化身である人間を栄えさせたらさぞ面白いだろうと思った。そこで、天神達に相談し許しを得ると、三千名の仙徒を率いて地上界へ天降った。

地上界へ天降ったファンウンは、ペダル(倍達)国を建国し、人間界を栄えさせた。また自らも人間の姿形となりコバルファン(居発桓)と名乗った。人間の姿形となったパルファン(発桓)は、寿命が短くなったが十八代に亘り転生し千年王国を治めた。

最後のペダル王コブルダン(居弗檀)の時代、ひとつ処に穴居していた牝虎と牝熊が人間になりたいと訴えてきた。人間に狩られるのが嫌になったのである。そこで、ファンウンは願いを聞き入れ仙術を授けた。それは、「一握りの蓬(ヨモギ)と野蒜(ノビル)だけを食べて、百日間穴の中でお天道様の光を浴びなければ人間の姿形になれる」という修行である。

真っ暗な穴の中で、そんな苦行は人間でさえまっぴらである。まして虎は、肉食の生き物である。一握りの蓬と野蒜だけで生きられる訳はない。そこで牡虎は、早々に穴から出ていってしまった。

一方の牝熊は、雑食の生き物である。虎が残していった蓬と、野蒜も食べてしまうと、冬眠に入った。この神話が、いつの季節だったかは語られていない。しかし、晩秋だった可能性が高い。ひと冬を、穴の中で冬眠していた牝熊は、春の日差しを浴びて人間の姿形になった、という次第であろう。

人間の姿形になったウンニョ(熊女)ではあるが、性根は熊のままである。そんな熊女を妻に娶ろうとする人間の男は現れない。そこで、哀れに思ったファンウンは、ペダル王プルダン(弗檀)の姿形で、熊女を妻にした。そして、子を孕ませファンウン(黄熊)を産ませた。

ファンウンは、産まれた当初は、黄色い光輝く熊の姿であったが、成長するに連れ人間の姿形となっていった。そして、充分に成長したファンウンは、ペダル国を出て建国の旅を行い、ワンゴム(王倹)の地にたどり着いた。そこが、最初の古朝鮮である。

その古朝鮮の源郷を、漢王朝が治めるに当たっては、幾つかの路がある。陸路だけを使うのであれば、リィァォドン(遼東)郡を経由することになる。しかし、山河を越える道なので険しい。平坦な道を行くには、遼東半島をぐるりと廻り込む為に遠路になる。

陸路と海路を使えば、青洲の東端から島伝いに遼東半島の西端に渡るのが良い。この路の良さは海路が短い点である。だから、海が荒れる時期は、この路が良い。海が穏やかな日々が続けば、ポーハイ(渤海)からファンハイ(黄海)にかけての海路を使うのが一等良い。この路の良い点は、大半が船旅なので、物資が多く運べる点だ。途中、遼東半島の西端で補給もできるので、水や食糧にも困らない。だから、シェンハイ(玄海)一族や、バイチュウ(白秋)一族の海洋民が栄えるのである。キドンは暫く、ウォルオクを馬韓国に、シンナムを高句麗に潜ませることにした。

馬韓国はキドンと気脈を通じたチョゴ王が治める国なので、ウォルオクは、遁甲集団を率いて潜んでいる。潜んでいるとは言っても、潜伏しているという忍びの状態ではない。チョゴ王の客として屋敷も与えられ、暮らしに不自由はない。

しかし、高句麗は、まだ情勢も不安定なので、シンナムが単独で忍び込むことにした。忍び込むとはいってもこれも潜伏ではない。高句麗王ペククから、キドンを通じて、軍事顧問の要請があったのである。そこで、キドンは、シンナムを送り込んだのである。そしてシンナムは、ことのついでではないが、漢王朝のラーラン郡の情勢も調べておこうという算段である。

楽浪郡は、幾つかの漢城があるだけで、漢人の国ではない。そこに暮らしている民は、高句麗から移り住んだツングース族と、東海沿岸民の穂の民である倭人族、それに、シャーから移り住んだ北方系の漢人族である。したがって漢王朝は、経済的にあるいは政治的に国を治めているというより軍事的に駐留している、と言った方が適切である。

その為に、民も楽浪国民という意識は薄い。漢王朝は、あくまでも進駐軍であり、駐留統治が行われているだけである。だから、言葉も様々な言語が飛び交っている。しかし特に不自由はない。ツングースの物売りの婆さんだって、漢王朝の兵士に対しては、変な訛りの漢語で、じゃんじゃん押し売りをするのである。それに、倭人の農民と、ツングースの毛皮商人だって、ほとんどチャンポン語で通じているので難儀はしないのである。

しかし、国境の出入りは、それなりに厳しい。特に武器の出入りには厳しく、荷馬車の箱もすべて中を検められる。倭人やツングースの武人は、すべての武器を関所に預けなければ入国は許されない。シャマンでさえ、譬え小道具であっても武器になれば没収されるのである。

シンナムの刃は、外見は小枝の棒である。だから、小枝の薪の中の仕込み刀に気付く者はいない。シンナムの顔つきは、ツングースの血が濃いが、韓人は混血の民なので、様々な人種の特徴が混じりこんでいる。倭国の倭人と、馬韓国から楽浪郡にかけての韓人は、特にその傾向が強く、顔形で人種を見分けるのは難しい。だから、シンナムが多少ツングース顔であっても、何の問題もないのである。

ただ、シャマンは、ツングース族の生業なので、漢王朝の兵士からは警戒されてしまう。そこで、韓人の百姓姿になったのである。楽浪郡の郡司所ウォンシィェン(王険)城では、明日から新年の市が開かれる。その為に、王険城の城門には、数日前から大勢の物売りや、交易商人達が集まってきている。

その交易商人の中には、高句麗から来たヨンタバル(延陀勃)商人団も混じっている。ヨンタバル商人団は、ケル(卦婁)部族に属するので、陸路の商人団である。その昔チョゴ王の四代前の祖オンジョ(温祚)王を、高句麗から馬韓国に導いたのも、このヨンタバル商人団である。だから、ヨンタバル商人団は、馬韓国から高句麗にかけて商売を行いながら旅を続けている。

したがって、ヨンタバル商人団は、王険城の市が終わると、馬韓国と高句麗の二手に分かれて、商いの旅に出る。シンナムは、その北行きの商隊に紛れ込む算段になっている。今のヨンタバル商人団の長(おさ)は、ヨンペダル(延倍達)という男である。熊のような大男で、若い時に山道で熊に遭遇し、素手で殴り殺したことがあるという逸話を持つ男である。今は白髪でそんな力はないだろうが、その威厳は、その話が嘘ではないことを感じさせる。

ファンイン(桓因)が治めたと言われるファン(桓)という光の国の中心には、バイガルノール(天海)という大きく豊かな自然の湖があったそうである。そこに暮らすブリヤートの民は、大柄で勇猛な人が多いそうである。シャーの人々が言うツングース族とは、そのブリヤートの民が南下した民族であるらしい。だから、きっとヨンペダルもブリヤートの民の末裔だろう。もしかすると、ヨンタバル商人団は、そのバイガルノールの湖畔にまでも、旅の足を進めているのかも知れない。

ヨンペダルには、しっかり者の娘がいる。名をソルファ(雪花)という。歳は二十一歳になっているが、まだ独り身である。決して器量が悪い訳ではない。姿形は他に引けを取らない。賢く商学にも秀でている。商隊の統率にも長け、商いの相手からの信頼も高い。つまり出来過ぎているのである。だから、そんな勝ち気なソルファに相応しい男は、なかなか現れないのである。それが猛者ヨンペダルの一番の悩みの種である。

シンナムは、前の年、シャーに渡っていた。キドンの命で、タイピンダオ(太平道)の動向を探る為である。周辺諸国への目配りを欠かさないキドンは、その前年に、シャーで、ジャオ(張角)という英才が、太平道という革命集団を立ち上げたことを、いち早く知っていた。キドンは、それが韓半島や倭国にまで影響を及ぼすかもしれないと予感していた。そこで、シンナムに、張角と接触させたのである。

シンナムと張角は、同じ二十六歳であった。シンナムは、彼の若き情熱に打たれた。張角も、シンナムの只ならぬ技量と見識に心打たれた。シンナムは、悪党キドンと革命家張角に、奇妙な共通点と、対照的な違いを感じていた。

共通点は、その志の高さである。違いは、その大志を張角は真正面からぶつけ、キドンは裏の世界から策動しようとしているのである。もし、張角とキドンが手を結べば、漢王朝を倒すのは容易いのではないか。と、そんな奇抜なことをシンナムは思った。だから、キドンの大志には、これまで通り裏働きで応え、張角の大志には、太平道の信徒になることで応えることにした。

そして、シャマンシンナムは、張角との出会いで新しい路に踏み入った。しかし、太平道とシャマンの世界は、似たところも多い。張角の祖母も、辰韓国の巫女である。東海倭人の巫女とツングースのシャマンは、祈る神やその儀式は違うが、精霊の信徒であることは共通している。その為、シンナムには、太平道の教えがすんなりと腑に落ちたのである。シャマンの生業から、大きく変わった点は、革命への志が芽生えたことである。それがシンナムを大きく成長させた。別の言い方をすれば、シンナムにも天命を聞く心が芽生えたのである。

早い初雪が降った。白い真綿を覆った野に、真っ赤な花が咲いている。秋の終りに咲き遅れたのだろうか。珍しい光景である。その赤い花は、テンシャンファ(天上華)である。ここ高句麗では、サンサファ(相思華)とも呼ぶ。

その日、ヨン・ソルファ(延雪花)が元気な女の子を産んだ。ソルファは独り身である。花はあるが葉は見当たらない。草の者は誰だろうと皆が訝(いぶか)しがったが、ソルファの父ヨンペダルには、それはシンナムだと分かっていた。そして「まぁ、あの男なら良かろう」と思っていた。

シンナムは、ひとつ処に納まっておれる男ではない。それは観察眼に長けたヨンペダルには良く分かっている。それに、孫が抱けたのである。それで充分満足である。「シンナムとソルファの血を引いていれば、この娘は間違いなく、自分を越えていくに違いない」とヨンペダルは見込んでいる。

ヨンペダルは、この光り輝く孫娘にマンヂュ(曼珠)という名をつけた。そして、ヨンペダルの見込み通り、マンヂュはこの後、ヨンタバル商人団を飛躍的に発展させていくのである。しかし、この話は、まだまだ後の話である。ことのついでに、もうひとつ先の話をしておくと、ソルファは独り身のまま、この後二人の息子を産むのである。もちろんシンナムの息子達である。しかし、この話も、もう少し後の話である。

翌年の冬、マンヂュは、よちよち歩きだが、元気良く動き回っている。子守は、すっかりペダル祖父ちゃんの仕事である。ペダルの妻で、ソルファの母であるインナ(仁娜)は、数年前に流行病でこの世の人ではなくなっていた。

インナは、スンノ(順奴)部族の長ヘイン(解仁)の娘である。ヘインの一族は、伝説の天帝ヘモス(解慕漱)の末裔だと言われている。だから、マンヂュも天帝の末裔である。ペダル祖父ちゃんと孫娘マンヂュは、広い座敷の間に二人きりで遊んでいる。

ソルファはまだ別室で商談中であり、家人達は夕餉の準備で忙しい。シンナムは今、高句麗王ペククの軍事顧問を行っている。そして、今宵は高句麗の高官達がこの館にやってくる。この頃になると、シンナムとソルファが夫婦同然なのだということが周囲にも知れ渡っていた。だから今宵はシンナムが高官達を招き宴席を開くのである。

広い座敷の間には囲炉裏が切ってある。その囲炉裏の周りには、数個の鼎(かなえ)が置かれている。鼎は、祭事(政治)でも使われるが、一般の人々に取っては調理器具である。使われ方は鍋釜と同じである。

鍋釜との違いは、鍋釜は吊るして火にかけるか、五徳や釜戸の上に置くかして使うが、鼎には足が付いている。その足は、三本か四本かなのだが、三本足が多い。その為、鍋釜と違い自立出来るのである。その鼎が数個、囲炉裏端で自立しているのであるが、中身は、今宵の宴席の煮物や羹(あつもの)である。つまり冷めないように囲炉裏の側に置いてある。

ほぼ隠居の身であるペダル祖父ちゃんは、子守りをしながら先ほどから、ちびりちびりと晩酌中である。そして、ついウトウトとした隙に、元気なマンヂュが鼎の一つに突進した。その鼎は三本足である。四本足の鼎なら耐えられたかも知れないが、鼎の軽重は、辛くもマンヂュに分があった。そこで、鼎は勢い良く囲炉裏に倒れこみ、中の羹も飛び散った。火の粉が舞いあがり、ぶわぁっと、灰神楽(はいかぐら)も舞い上がった。

この騒動に、うたた寝のペダル祖父ちゃんは、何事だと飛び起きた。しかし、惨事の張本人であるマンヂュは頭から、灰を被りキョトンとすましている。事態が呑み込めたペダル祖父ちゃんは、「このいたずら娘め」と安堵しながらマンヂュの灰をはたいてやった。

すると、騒ぎに気づいた数人の家人が「旦那様、大丈夫ですか」と駆けつけてきた。そして、まるで雪景色のように、灰に覆われた広い座敷の間の光景に「あっら~まぁ~」と驚いた。その家人達の驚いた様子に、マンヂュは、屈託なく笑いだした。ペダル祖父ちゃんは、困り果てたように「天から、灰神楽姫が降ってきたわい」と言った。家人達もマンヂュの弾ける笑顔に「やはり、マンヂュ様は、天帝の末裔でしたね」と釣られて笑い出した。この日以来誰言うともなしにマンヂュの愛称は「美しき灰神楽姫」となった。そして、この日、マンヂュにも天命が降りたのかも知れない。

~ 革命の胎動 ~

日暮れ前から、雨が落ちてきた。ぽつり、ぽつりと濡れていく夕暮れの道を、男が小走りに進んでいく。男は街外れの武官の屋敷を目指している。手には小さな包みを提げている。先ほど甘味処で買ってきた菓子箱である。どうやら手土産のようである。愛しい女の家ならいざ知らず、武官の屋敷に菓子箱とはやや奇妙である。

男は、これから武官と酒盛りをする約束をしている。武官の名は、屯長のヂャン・マンチョン(張曼成)である。屯長とは五百人隊の隊長であり、マンチョン(曼成)はこの地方の討伐隊の大隊長である。三十路に入ったマンチョンには、六歳になる息子と五歳の娘が居る。だから、これは可愛い子供達への手土産である。男の名は、地方役人のリー・ブォウェン(李博文)である。

ブォウェン(博文)は、三十二歳になっているが独り身である。したがって子も居ない。決して女子供が嫌いな訳ではない。ブォウェンは、所謂(いわゆる)堅物である。都の中央官僚であったが、王朝の腐敗にモノ申して左遷されているのである。山賊上がりのマンチョンが、出世の坂道を勢い良く駆け上がっているのとは対照的に、ブォウェンは、その坂を転がり落ちているのである。

しかし、対照的な境遇の二人は、何故か気が合っている。この二人の男は、共に義侠心が強いのである。五歳の娘ヂャン・リンシン(張林杏)は、ブォウェンが遊びに来るのを楽しみにしている。ブォウェンは、必ずリンシン(林杏)の好きな手土産を持って来てくれるのである。

マンチョンの妻メイズ(美紫)は、商家の娘である。そして商才に長けている。その為、マンチョンの家は、武官の収入以上に裕福である。だから、リンシン兄妹も欲しいものは何でも買ってもらえている。しかし、ブォウェンの手土産は、子供心をくすぐるのである。この菓子箱の中には、きっと水菓子が入っている筈である。初夏の風が蒸し暑さを運んでくる頃、水菓子は心を弾ませてくれる。そんな気遣いを高官達にも見せれば、こんな境遇には陥らなかったろうが、ブォウェンは、醜いものが嫌いなのである。これは父親譲りの気性なのでどうにもならない。

ブォウェンは、マンチョンと酒酌み交わしながら、ヂャン・ジャオ(張角)という男の話をしている。張角は、将来を有望視された英才だったらしいが、太学での改革運動に関わり、今は将来を閉ざされ、この周辺で薬草売り等を行いどうにか生計を立てているようである。

当初、山賊上がりのマンチョンは、良家の跳ね返り等には興味が湧かなかった。まだ二十五歳の若造のようである。きっと世間知らずが、学問に浸かり過ぎで頭が変になったのだろう、という程度にしか受け取っていなかった。

しかし、ブォウェンが「一度会ってみないか」と執拗に誘うので、次の休みの日に会いに行くことになった。「まぁ、過激派のひとりなら将来盗賊団にでもなりかねない。ここは、ひとつ下調べをしておくか」というくらいの気持であった。

山野の民家を訪ねるということで、息子のヂャン・モン (張孟)と娘のリンシンも付いてくることになった。勿論、母のメイズも一緒である。だから、久々の親子での野遊びといった様子である。

山里の奥に涼やかな庵がある。これからの季節には住みやすそうである。壁の隙間から中を覗くと、誰もいないようである。まだ、兄弟は薬草摘みから戻っていないようだ。ブォウェンは「昼過ぎには到着する。美味しい昼餉を持参するので楽しみに待っておれ」と、張角に伝えている。だから、程なく戻るはずである。

都育ちのメイズは、朽ちかけた百姓家が珍しく、子供達と物珍しげに散策中である。牛小屋の跡も、母屋の跡も、そして張角兄弟の庵も、草花の蔓(つる)が勢い良く壁に絡みついている。それは幾重にも重なり、朽ちかけた壁を補強しているかのようである。

薄紅色の涼やかな花が風に揺れている。朝に咲くのは、チィェンニィュ(牽牛花)である。そして、夜に咲くのは、フールー(葫蘆)である。だから、きっとこの花は、ロウマオダーワンファ (柔毛大碗花)であろう。

遠くから、荷車の軋む音が聞こえてきた。荷車を牽いているのは張角のようである。ヂャン・バオ(張宝)とヂャン・リャン(張梁)の二人の弟の姿は、ここからは見えない。しかし、きっと荷車を押しているに違いない。荷車には、何やら山高く荷が積まれている。荷車が到着すると、やはり二人の弟は、荷車の後ろにいた。

張角が、「いやぁ、お待たせしました。実家に夜具を借りに行ったものですから」と、ブォウェンに声を掛けてきた。その笑顔は、無精髭面ではあるが、気持の良い好青年である。張角は、マンチョンの一家に向き直ると「お初にお目にかかります。ヂャン・ジャオと申します」と、うやうやしく頭を下げて挨拶をした。

続けて「弟のバオと申します」「同じく弟のリャンと申します」と、二人の弟も礼儀正しく挨拶をした。マンチョンは、その品の良い素振りに「流石は名家の息子達だのう。落ちぶれても品格は落ちてはいないようだ」と感心した。

それから「私は、ヂャン・マンチョンといいます。今は国軍の屯長をしていますが、元は山越(さんえつ)の山賊です。だから、ブォウェン殿のようには上品には振る舞えません。下賤な振る舞いをする時があるかも知れませんが、その時には大目に見てください」と、豪快に笑い手を差し出した。

張角は、その手をしっかり掴むと「私達の方こそ、お尋ね者に近い身です。討伐隊の大隊長様に起こしいただけるとは光栄です」と笑みを浮かべた。後ろでバオ(宝)とリャン(梁)が清々しく礼をした。

それから、マンチョンは「今日は家族を伴ってきました。これは、妻のメイズです。それに長男のモンと、長女のリンシンです。六歳と五歳になります」と、家族を紹介した。三人は丁寧にお辞儀をすると、張角三兄弟を、まじまじと見つめている。こんなにみすぼらしくて、そして、こんなに気品ある青年達に会ったのは初めてなのである。

三人の眼差しに、三兄弟は戸惑っている様子である。そこで透かさずブォウェンが「これから、夜具など要らん季節になるというのに、何でまた夜具など取りに行ったのだ」と、場を取り繕うように聞いた。すると、張角が「天女をお泊めするのに、筵(むしろ)では申し訳なかろうと思いまして」と言った。

ブォウェンが「おい、マンチョン様達は、夕刻には戻られることになっているぞ。夜具なぞ不要だがなぁ」と言うと、「いえ、ブォウェン様が『美味しい昼餉を持参するので、楽しみに待っておれ』とお知らせくださいましたので、私達は山菜をたんと使った自慢の夕餉を用意しました。酒も新酒が出来ております」と、リャン(梁)少年が答えた。

ブォウェンが「なるほど、そう言えばリャンも十七歳になっておったのう。それで初酒か」と、リャンの肩を叩いて笑った。そして「しかし、この庵に天女様を泊めるつもりか」と尋ねると、今度は「いえ、ブォウェン様。ちゃんと母屋を片づけています。今夜は宴席も母屋に準備しました」と、バオ(宝)青年が答えた。

ブォウェンは驚いて「あの母屋をか」と言った。張角が「外観までは手が回りませんでしたが、中はどうにか整えました。さぁ入って見てください」と言いながら一行を母屋に導いた。

建てつけが悪い引き戸を、リャンが勢い良く開けると、引き戸はそのまま母屋の角まで飛んでいってしまった。ブォウェンは飛んでいった引き戸に怪訝な顔をし、リャンは頭を掻いて苦笑いを浮かべた。その滑稽な様子に、幼い兄妹が無邪気に笑い転げている。

バオが、どこからか天幕を持ってきて入口にかざした。それから「まぁ、とりあえず中へどうぞ」と、天幕を捲って皆を中に通した。メイズが「わ~素敵」と、思わず歓声を上げた。

そこは、天女が住まうに相応しい光の間だった。壁のあちらこちらから差し込む外光は、薄布に遮られ、磨き上げられた板の間が、その明かりを敷き詰めている。その床に触れると、程よく冷たく、そして、程よく暖かい。それから、幾重かに吊るされた薄布の奥に、バオとリャンが、夜具を運んだ。その夜具は三つである。だから、どうやら、メイズと、モンと、リンシンの寝所のようである。

天女様の寝所の用意が整うと、バオとリャンは、囲炉裏の周りに五つの筵を並べた。どうやらこれが男達の寝所である。しかし、討伐隊の大隊長であるマンチョンには苦ではない。野戦であれば、冷えた大地にそのまま寝ることも多々ある。床があり、その上に筵が敷かれていれば、上等な寝所である。

以前は、粗末な筵の寝具に閉口していたブォウェンも、張角兄弟の庵に通う内に、すっかり慣れてしまっていた。だから、不平を言う者は居ない。それより新酒の出来である。急遽、夜宴となったので、昼餉は簡単に済ませた。それから、昼餉の材料も含めて宴席の準備である。

料理は、メイズとバオが行うことになった。マンチョンと張角は、ブォウェンを交えて、これまでの生き様と互いの考え方を語り合っている。そこで、幼いモンとリンシンの小守は、リャン少年の役目となった。

リャン少年は、モンとリンシンの手を取って、山野草の散策に出かけた。母屋の脇には、サンヂーズー(山梔子)の木がこんもりと茂っている。そして、この時期には、白い清楚の花を沢山つけている。その花は美しく咲いているだけではなく、とても良い香りを放っている。リャンは、その花を一輪手折ると、リンシンの髪に挿してやった。その良い香りに、リンシンは、リャンを見上げて嬉しそうに笑った。

林の向こうに水面が見えると、幼いモンは、リャンの手を振り解き駈け出した。ところが、小川の縁で転んでしまった。そして、両手を見つめて泣いている。リャンが駈け寄ると、掌に擦り傷を作り血が滲んでいる。リャンは、小川の水でモンの両手を洗ってやると、近くの草を摘み取り、揉み潰し傷口を覆った。それから布で縛ってやると「もう大丈夫。血はすぐに止まるよ」と、優しく言った。

リンシンが「お兄ちゃん。その草、何?」と聞いた。リャンは、リンシンを振り返り「ティエンフースイという草だよ。この草にはね、血を止める力があるんだよ」と教えた。「へぇ~、有難い草なんだねぇ」と、リンシンが感心して言った。「そうだよ。でも有難い草はこれだけじゃないんだよ。そこらじゅうの草が皆有難いんだ。ほら、これは特に有難い」と、リャンは、淡黄色の小さな花を付けた草花を、モンの鼻先に差し出した。

モンは泣くのを止めて「変な臭い」と顔をそむけた。リャンは、その様子を笑いながら見て「でも、この草は凄いんだ。どんな病気にも良く効くんだ。身体に付いた毒を吸い取ってくれるからね。モンの手の血が止まったら、この草の汁で手を揉んでおくと良いよ。傷口のかぶれも綺麗に治るよ」と、ひと束摘み取りモンに手渡した。

リンシンが「お肌につけたら、綺麗になれるの」と聞いた。「リンシンは、そのままでも充分に綺麗だから、お肌に塗らなくても良いけど、吹き出物やかぶれがお肌に出たら、絶対お勧めだね。びっくりするほど綺麗になるよ」と、リャンは答えた。

するとモンが「でも、お顔は止めたが良いぞ。お鼻が曲がっちゃうほど臭いからな」と妹に注意を喚起した。リャンは大笑いしながら「でもね。料理をすると、その臭いも和らぐから、美味しく食べられるんだよ。特に、菱の実を粉にして葉にまぶし、油で揚げると美味しんだ」と教えてくれた。

それを聞いたモンは、自らその草花を摘み取り「お兄ちゃん、これは何ていうの」と聞いた。「ユーシンツァォっていう薬草だよ」とリャンが答えると、「じゃ、次は菱の実を取りに行こう。お兄ちゃん菱の実はどこ」とモンが聞いた。どうやらモンは積極性に富んだ子供のようである。

リンシンも、良し♪摘みに行こう。摘みに行こう。菱の実、沢山摘みに行こう♪と歌いだした。その様子に合わせて、リャンも手をたたきながら♪菱の実、沢山摘みに行こう。菱の実、沢山摘みに行こう。山の御池に摘みに行こう。山の御池は菱絨毯でふかふかさ。菱の実、沢山摘みに行こう。菱の実、沢山摘みに行こう♪と歌を合わせた。

それから、「でもね、菱の実は秋にならないと実らないんだ。でも大丈夫。お兄ちゃんのお家には、菱の粉が沢山あるからね。だから、菱のお花を見に行こう」と付け加えた。それから三人は小川を遡(さかのぼ)り、山の中腹の池に向かった。

沢風が、額に滲む汗を乾かしてくれる。湖面には菱が生い茂り緑の絨毯である。リンシンが♪リン (菱)リンリン、私もリン(林) リンリン、お山もリン (菱)リンリン♪と楽しそうに湖畔を歩いている。それから、咲き始めた菱の白い花を眺めて楽しんだ。

程なくして、空を見上げると、綿雲がどんどん押し寄せてくる。その空模様を見ながらリャンが「お天気が怪しくなってきた。今夜は雨になるかも知れない。そろそろ帰ろうか」と二人を促した。小川沿いのなだらかな坂道を下っていると、リンシンが「わぁ~きれいなお花。お兄ちゃん、このお花は何ていうの」とリャンに聞いた。

日当たりの良い川縁に桔梗の花が咲いていた。「綺麗なお花を見つけたね。まるでリンシンのようだね。この青紫の花はねジュゴンっていうんだ。根っこがね。とても良い薬になるんだ」と、リャンが答えた。するとモンが「どんな病に効くの」と聞いた。モンは賢くもありそうだ。

リャンは「風邪を引いた時に良いんだよ。特にゴホン、ゴホンが酷い時にね」と優しく教えた。モンは「じゃぁ、掘って持って帰ろう」と川縁に進もうとした。リャンが慌てて止め「大丈夫。お兄ちゃんの家に帰れば沢山有るからね。それより、また転んで怪我するといけないから帰ろう」と手を引いた。モンは素直に「そうだね。あそこは滑りそうだね」と言うと、揚々と前を向いて歩きだした。三人が家に帰り着くと、もう夕餉の準備が整っていた。

それから十年の歳月が流れ、幼かったリンシンは、勝ち気で美しい少女になった。モンも十六歳となり、リャンとも酒酌み交わす間柄になっている。国軍の武官を辞めたマンチョンは、故郷の南陽郡(ナンヤン)に帰るとジン・タイピンダオ(荊太平道)を立ち上げた。そして、教祖には若きヂャン・リャン(張梁)を立てた。張梁は、二十七歳になり秀麗さを増していた。

しかし、まだ独り身である。少年時代は貧しく、成人してからはタイピンダオ(太平道)の布教に追われたので、婚期を逃したのである。そうなると本人も居直ったのか、妻を娶る素振りを見せないのである。マンチョンの目下の悩みはそれである。

荊太平道には、多くの山越(さんえつ)族が加わった。そして、元の山族仲間も集まってきた。その為、荊太平道は、一気に十万人の信徒で膨れ上がった。その中に、古参でイェンソン(岩松)という男がいる。イェンソンは、マンチョンより二歳だけ若く、マンチョンも弟のように信頼している。

イェンソンは、天涯孤独な身である。生まれは揚州である。両親は貧しい農民だった。父の名はヂョウ・ドゥー(周徳)、母の名はファン・チュェ(范雀)である。それに二歳年下の妹リンメイ(林梅)が居た。イェンソンが四歳の時、揚州で大きな反乱が起こった。王朝はこれを盗賊団と呼んだが、実態は貧しい農民と流民の反乱である。

父のドゥーは、この反乱軍に加わり殺された。母のファンチュェは、幼い二人の子供を抱え、一族を頼って荊州に逃げた。逃げた先は、武陵郡の蛮族、山越の白虎の許である。彼は、十一歳の時、王朝の盗賊討伐隊に母を殺された。生き延びた白虎は、遠縁の幼い二人の子供を引き取った。そして、翌年イェンソンが十二歳になった時、似たような境遇のマンチョンが、白虎の許にやって来た。二人はそれ以来の仲である。

マンチョンは、武陵郡での基盤が固まると家族を呼び寄せた。母のリー・ナー(李娜)、弟のヂャン・ルイ(張睿)、そして妹のヂャン・シーシァ(張詩夏)の三人である。弟のルイ(睿)とイェンソンは、同じ歳で十三歳だった。十三歳といえば悪ガキ真っ盛りである。だから直ぐに悪友になった。

妹のシーシァ(詩夏)は、まだ三歳であった。だから、イェンソンの妹リンメイがよく子守りをしてくれた。リンメイは十一歳だったのでしっかり者のお姉ちゃんである。それからの二年はマンチョンにとっても、イェンソンにとっても楽園の日々だった。

白虎は、頭目として良く皆を導いていた。田畑も豊かに実り、このまま太平天国の世が続くかと思われた。しかし、漢王朝は、そんな少数民族の夢を放置はしてくれなかった。都から正規軍が送られ、白虎の太平天国は、討伐隊によって壊滅した。

マンチョンは討伐隊に捕えられたが、イェンソンは、白虎やマンチョンの家族と、どうにか逃げ延びた。逃げ延びた先は南越である。しかし、翌年イェンソンの妹リンメイが亡くなった。更に翌年、頭目の白虎が討たれた。そして、更に翌年、マンチョンの弟ルイが、南越の民との抗争で殺害された。その一年後、ルイの後を追うようにマンチョンの母が南方の風土病で帰らぬ人になった。

ひとり残されたマンチョンの妹シーシァは、まだ九歳だった。イェンソンは十九歳になっていたが、幼いシーシァを伴った逃避行は熾烈を極めた。イェンソンは、もう立派な悪党になっていた。悪党仲間と村々を襲い暮らしを立てていた。

シーシァが十六歳になった時、イェンソンに堅気になるように懇願した。イェンソンも二十六歳になっていた。シーシァにせがまれ、イェンソンは渋々百姓に戻った。悪事で稼いだ財貨ではあるが、生まれ故郷の揚州に戻り田畑を買った。

それから一年、シーシァが身籠った。イェンソンは、懸命に田畑を耕し、まっとうな暮らしを目指した。しかし、晩秋、イェンソンの夢は断たれた。母子共に死産であった。イェンソンは悪党に戻った。悪党にでもならなければ、怒りの刃を向けようがなかった。イェンソンは、天を恨むことでどうにか生きてきた。

イェンソンは、討伐隊に拿捕された時、その隊長がマンチョンだと知って、ほっとした。「嗚呼、俺もこれで幸せに死ねる」と思ったのだ。「マンチョンが俺の首を刎ねてくれるのが、天の俺への最後の親切か」と喜んだのである。生き延びたいという思いはとうになくしていた。ただ死ねなかっただけなのだ。そして、やっと死場所に辿り着けたのである。だから、ほっとしたのだ。

イェンソンから、家族の消息を知らされたマンチョンは、隊士達の面前も憚らず号泣した。その鬼の涙に隊士達も貰い泣きした。そして、イェンソンは、まだ死ねなかった。マンチョンが討伐隊に入れたのである。イェンソンは「また死に損ねたか」と思いながらマンチョンに従った。

自ら望んで討伐隊に入隊した訳ではなかったが、イェンソンには武人の資質が備わっていた。一年後には什長に昇進し、瞬く間に階級を上げていった。しかし、千人隊長の軍侯にまで上り詰めていたマンチョンが罷免されると、イェンソンも軍を辞めた。武官になりたかった訳ではない。マンチョンに従っているだけのことである。だから、何の迷いもなかった。それに、何よりもリンシンと別れ辛かったのである。

イェンソンの中で、リンシンは亡くした妹のリンメイに重なっていたのである。イェンソンがリンシンに会ったのは、リンシンがまだ三歳の時である。イェンソンは二十八歳になっており、妹のリンメイも生きていればもう二十六歳である。しかし、イェンソンの中で妹のリンメイは、赤子から十四歳の娘でしかない。

父が殺され、母と白虎の許に逃げた時、妹のリンメイは二歳だった。その小さな妹の重みが、まだ背中に残っている。だから、マンチョンに再開し、リンシンに出会ってからは、良く小さなリンシンをおぶって散歩をした。

マンチョンからは「おいイェンソン。お前は武官だぞ。子守でお前を雇ったわけじゃないぞ」と良く笑われた。イェンソンは、もう妻を娶るつもりはなかった。俺の妻はシーシァただ一人だ、と思っている。だから、自分の子を儲けることはない。リンシンは、シーシァの姪でもある。だから、イェンソンに取っても、義理の姪である。

イェンソンには、「リンメイとシーシァを助けることが出来なかった」という深い悔恨がある。そして、その償いの気持ちが、リンシンに向けられている。だから、リンシンを守る為なら命など惜しまない溺愛状態である。

マンチョンの妻メイズからも「そんなに甘やかしちゃ駄目ですよ」と言われるのだが、リンシンへの溺愛は止まらない。荊太平道が立ち上がり、張梁が教祖となると、イェンソンは、リンシンを教祖の妻にしようと動きだした。張梁は婚期を逃しているし、リンシンはそろそろ十六歳である。こんな天から授かったような婚姻はない。と、イェンソンは主張しているのである。

ついには「これは天命である」とまで言い出したのだ。その勢いに押されて、妻を娶る気がなかった張梁も承諾した。リンシンは、小さい時から大好きなお兄ちゃんだったので異存はない。そんな様子で、イェンソンの強引さに押されて、リンシンは、荊太平道の教母に納まった。

天からの恵みが、ぽつりぽつりと落ちてきた。青蛙が忙しく鳴いている。イェンソンは、田植えの手を止めて「そろそろ屋敷に戻りませんか」と、黙々と稲を植えている教祖張梁を促した。「この1枚が終わるまで続けましょう」と張梁が答えた。「この田一面植えてたら日が暮れますよ。もう産まれてるかも知れませんよ。戻りましょう」と、イェンソンが急かせた。

他の田植え人も「リャン様。あとは私達がやりますから、さぁ早くリンシン様の許においでください」と諭すのだが、張梁は顔も上げずに黙々と稲を植えている。すると、彼方より信徒の一人が駆けてやって来た。そして大声で「生まれたぞ。元気な男の子だ。リンシン様が元気な男の子をお産みになったぞぉ~」と叫んでいる。

その声に田のあちらこちらから歓声が上がった。この歓声に張梁もやっと顔を上げた。そして、額の汗を拭き、眩しそうに蒼天を見上げた。いつの間にか、雲はどこぞへか取り払われていた。さて、これは吉凶なりや。勿論、信徒達がこの後に雷鳴を聞くのは二年の後であるので、その判断は分かれるところであろう。しかし、少なくても子は宝であり、未来の希望である。だから、やはり張梁には吉であろう。

マンチョンは、この孫にヂャン・ヂュフォン(張朱鳳)という名を与えた。それから更に翌年、リンシンは、次男ヂャン・ウーロン(張霧瀧)を産んだ。ヂュフォン(朱鳳)は張梁に似て、ウーロン(霧瀧)はリンシンに似ていると周囲は評し喜んだ。

イェンソンには、命をかけて守るべきものが三つに増えた。その動機がイェンソンに、生きる気力を取り戻させた。だから、この二つの命は、イェンソンにとっても吉である。天命は、何の前触れもなく発せられるのではない。人々が生きる希望をひとつひとつ灯し始める必要がある。荊太平道にも、ヂュフォンとウーロンが呼び水になったかの如く、多くの希望が誕生した。その幾多の産声が、人民の中に革命の胎動を呼び起こし始めたのである。「この子や孫に太平の世を!!」と。

~ 美しき灰神楽(はいかぐら)姫 ~

王妃は悲哀を発すると気を失った。初老の王は、王座に沈み心身の崩壊に耐えた。重臣達の嗚咽は王宮を這い、女官達の中には気を失う者が多発した。王都の民は哀悼にいたたまれず皆が地に伏し泣き叫んだ。それから絶望が高句麗の全土を覆った。高句麗の希望の星が落ちたのだ。

星の名はジス(稷須)王子である。ジス王子の瞳は空のように青く、髪は太陽にように金色であった。だから、人々は、ジス王子を明けの明星に重ねていた。そして、この星が「漢王朝からの圧政の闇を晴らすのだ」と信じていた。

ジス王子は、高句麗王イイモ(伊夷謨)の一人息子であり、文武両道に秀でた将来の高句麗王であった。シンナム(神男)が使えた高句麗のペクク(伯句)王が亡くなると、次男のイイモが王位に即いた。ペクク王の長男ファジー(発奇)ではなく、イイモが王位に即いたのは、漢王朝との関係である。

漢王朝と接したヨンナ(橡那)の地を治めるソノ(涓奴)部族の部族長であるファジーは、漢王朝との融和策を推し進めている。しかし、他の部族は、漢王朝との徹底抗戦派が多い。高句麗の主要な民であるツングース族は、勇猛で誇り高い。だから、漢王朝の属国化した現状に耐えられないのである。膨大な漢王朝の軍事力の前に、何度も敗北を喫しては、再び力を貯え抵抗戦を挑んでいるのである。

その抵抗戦を支えたのは、ミョンニム(明臨)の一族である。ミョンニム一族は、元来ツングースの民ではない。遠祖は、八百年程前のシャー(中華)の人だったようである。始皇帝の祖国秦が、まだシャーの覇者になる前の話である。その秦の宰相にバイリーシー(百里奚)という名宰相がおり、子のモンミン(孟明)の子孫が明姓を名乗るようになったと言われている。その子孫のひとりミョン・ペクキェ(明百奚)という人物が、百年程前に倭国に渡ったようである。

当時、倭国は戦国の世であった。そこでは既に項家軍属が販路拡大を図っていた。項家軍属の統領はシャン・ファイ(項淮)であった。シャンファイの妻は、アランという名の女であった。そして、アランもまた、バイリー・シーに繋がる一族の出であった。そこで、ミョン・ペクキェは大叔母のアランを頼りシマァ(斯海)国に渡った。そこで頭角を現し、辰韓国で内乱が起きると、項家軍属の頭領の一人として、販路拡大の為に辰韓国に渡った。

二代目のミョン・リメン(明里孟)の時代には、馬韓国に渡り、キルワン(己婁王)に仕えた。馬韓国の北方警備強化を託されたのである。更に、三代目のミョン・メンリン(明孟臨)の時代になると高句麗まで進出し、ヨンジュン(勇俊)太子の許で、対漢軍対策に当たった。そして、ミョン・メンリンは、高句麗に渡ると漢姓を改め、ミョンニム(明臨)を名乗った。

つまりミョンニム一族とは、戦さの専門集団であり、三国を股にかけた傭兵団の一族である。そして、四代目のミョンニム・タプ(明臨答夫)になると、政変にも関わり、親漢王朝派のスソン(遂成)王を倒し、徹底抗戦派のペクコ(伯固)を王位に即けたのである。

同じように、ペクコ王の孫であるファジーと、イイモの関係においても、親漢王朝派のファジーを抑え、徹底抗戦派のイイモを王位に即けたのである。

ミョンニム・タプは、本来高句麗の英雄ヨンジュン太子に仕えていたので、ヨンナ(橡那)の地を治めるソノ(涓奴)部族に属している。今は、ヨンジュン太子の跡を継いだファジーが部族長であるので、これは謀叛である。しかし、純粋なツングース族ではないミョンニム・タプは、ソノ(涓奴)部族の一員であるという意識は薄い。だから、ミョンニム一族は、徹底抗戦派のヨンジュン太子に仕えたのである。ミョンニム・タプからすれば「父の遺志をなしにする」ファジーこそ謀叛人である。

部族長のファジーが漢王朝に亡命した後にヨンナの地を治めているのは、ミョンニム・タプである。思慮深く民を思う王は、戦さを避け平和外交を模索する。だから、スソン王もファジーも、親漢王朝派に傾いたのである。しかし、高句麗の民には「異民族の支配下に下り屈辱の中で生きるくらいなら、戦い敗れ死んだ方がましだ」と思う誇り高き者も多い。そして奢る大国は、その心を測れない。その為に隣国ではあっても、その間には深くて暗い河が海峡となって渦巻き流れている。

マンヂュ(曼珠)の小さな胸は張り裂けそうだった。幾日も涙が止まらなかった。あの優しかったジス兄様が戦死されたのだ。十一歳のマンヂュに取ってジス兄様は初恋の人である。

マンヂュが、ジス王子に出会ったのは七歳の春である。父のシンナムと、ミョンニム・タプの屋敷に招かれ、そこで若きジス王子にお会いしたのだ。ジス王子は、勇猛果敢な皇太子であった。幼い時から馬に跨り野を駆け、近隣の悪童を集めては鷹狩りに明け暮れていた。民に対しても気さくな接し方であり、狩の獲物は近隣の村人と分かち合った。人々はチュモン(朱蒙)大帝の再来だと期待を高め、ジス王子を慕っていた。

この日は、そのジス王子が、漢軍との小さな戦いで、初勝利を挙げた戦勝祝いが開かれたのである。しかし、この戦勝祝いは、秘密裏に開かれていた。謂わば密祝儀である。参加者は、ミョンニム・タプの一家と、シンナムの一家。そして、ペクク王に、イイモ王子とその妻、つまりジス王子の母親であるウ・チェナ(于菜那)妃に、三男のヨンウ(延優)の一家である。

ペクク王の世継ぎであるファジー王子の顔はない。その為、別の目から見れば、ヨンナの地のソノ部族だけが外された祝宴である。参加者で特異な存在はシンナムの一家である。これは、ミョンニム・タプとシンナムの強い絆の表れだけではない。しかして、シンナムの一家を除けば、これはペクク王の身内の集まりである。

そして、ペクク王の傍らに坐しているのは、片方がイイモ王子の母イェ・ジョンヒ(礼正喜)である。イェ・ジョンヒの父は、ファンナ(桓那)の地を治めるチョルノ(絶奴)部族の部族長である。イェ・ジョンヒの隣には、三男のヨンウの母ヨン・ジヒョ(延智孝)が坐している。

ヨン・ジヒョの父は、キェル(桂婁)の地を治めるケル(卦婁)部族の部族長である。ピリュ(沸流)の地を治めるスンノ(順奴)部族の長は、ペクク王自身なので、ここに顔が見えないのは、カンノ(灌奴)部族とソノ(涓奴)部族である。しかし、カンノ部族とソノ部族からは、影の者が同席している。カンノ部族の影の者とは、シンナムである。

実はシンナムは、カンノ部族長の孫である。母の名は、カン・ヨンオク(姜連玉)という。カンノ部族長の娘ヨンオク(連玉)は、倭人の男ウォルヤ(月夜)に恋をし、一族の反対を押し切って駆け落ちをしていたのである。

シンナムがカンノ部族長の孫であることを明らかにしてくれたのはタプである。そして、シンナムとその妹ウォルオクの存在を知ったカンノ部族長と一族は、二人を温かく迎えてくれた。だから、表には知られていないが、シンナムは、カンノ部族を代表してここに居るのである。

そして、シンナムの存在は、辰韓国と馬韓国の影も背負っている。もう一人の影であるソノ部族の代表者は、この祝宴の主催者であるタプである。そして、ペクク王のもう一方の傍らに坐しているのは、ミョンニム・タプの母ミョンニム・ウネ(明臨恩恵)である。実は、ウネは隠されたペクク王の側室である。

ペクク王の婚姻は、恋愛に依るものではない。部族間の政略結婚である。しかし、ウネ(恩恵)とペクク王は恋愛で結ばれた。だが、ソノ部族からは、正妃のユン・インスン(尹仁順)が出ている。だから、ウネとの関係は、公然の秘密にされていた。そして、タプは隠された王子である。

異母兄であり、同部族のファジー王子との関係は最悪であったが、イイモ王子は、タプを弟として信頼を寄せてくれた。異母弟であるヨンウ王子もまた、タプを兄として慕ってくれた。ペクク王の心の内は、ファジー王子を世継から外し、タプを世継に立てたいようであった。そして、イイモ王子とヨンウ王子もまた、ペクク王の意を汲んでいた。しかし、タプ自身は、イイモ王子に王位を継がせ、その子ジス王子に高句麗の夢を託したいと考えていた。だから、この祝宴はその意思表示の場でもあった。

ジス王子は、快活な青年である。文武に秀で統率力も高い。高句麗の軍部は、タプが統率している。そして、ジス王子の後ろ盾は、そのタプである。だから、ジス王子が将来高句麗の王になるだろうことを、民も疑っていない。二十一歳になったジス王子に、各部族長達は、どの娘を嫁がせようかと躍起になっている。各部族長達の悩みは、お妃候補が多すぎることである。各部族のお姫様達は、ほぼ全員が名乗りを上げているのである。無理もない。ジス王子は、高句麗で一番の美男子である。

高句麗の民には、碧眼や金髪の者も多い。ツングース族の遠祖は、西域から草原の道を辿りやって来た騎馬の一群である。だから、その旅で色んな種族が交り合った。その為、髪の色や目の色、肌の地色も様々である。しかし、東に向うにつれ黒髪で狐目の容姿の者が増えてはきている。それは、北東域の自然環境がそうさせたようである。

しかし、ジス王子は、蒼い空のような瞳に眩しい金髪である。どうやら、瞳の色は、母のウ・チェナ(于菜那)から受け継いだようである。そして、髪の色は、今は白髪の祖父ウソ(于素)からのモノのようである。

ファンナの地を治めるチョルノ部族の長ウソの髪は、若い時には金髪だったらしい。だから、ジス王子の容姿は、ただでさえ目立ってしまう存在である。でも、その高句麗一の美男子が可愛がっているのは、長い黒髪の少女、まだ七歳のマンヂュである。美しさだけなら、「美しき灰神楽姫」とあだ名されるマンヂュが高句麗で一番だろう。

しかし、マンヂュは、まだ少女である。それに王族になれる身分ではない。もちろん、カンノ部族長が、自分の養女として送り出すという手はある。しかし、マンヂュを妃候補に送り出すには、もう十年は必要である。だから、ジス王子に取ってマンヂュは、美しくそして可愛い妹である。ジス王子は、遠征すれば必ずマンヂュの為に土産を持ち帰った。そして、暇があれば、マンヂュを馬の鞍に載せ草原を駆け回った。

それから四年、ジス王子は、独り身を貫いていた。世間では、マンヂュの成長を待っているのではないかと噂があがっていた。そう世間が噂するほどにジス王子は、マンヂュを可愛がっていたし、灰神楽姫マンヂュは、成長するにつれてその聡明な美しさを輝かせていた。それは文字通り、灰神楽のように舞った雪原に、真紅の雅な花が咲いたようであった。人々は、マンヂュに天上華(テンシャンファ)の花を重ねた。そして、ジス王子の青い瞳に、真紅の天上華は良く映り込んでいると評判だった。

北の野末に、天上華の花が一面に咲き誇った。その天上華の花に包まれて落命したのは、ジス王子だけではなかった。多くの高句麗の兵と、そして総大将タプも討たれた。このチャウォン(坐原)の戦役は、大敗北であった。この高句麗の大敗北の裏には、ファジー王子の影があるという噂も立った。

ペクク王の落胆は人知れず、王は政務も執れなくなってしまった。そして、その年の暮れ、ペクク王は二人の後を追うように身罷った。怒りに駆られた各部族長は、ファジー王子が王位に即くことを拒んだ。そして、身の危険を感じたファジー王子は、シャーの地へ亡命した。

王位に即いたイイモは、異母弟のヨンウを皇太子に立てると、自身は鬼神となって落命するまで漢王朝に挑み続けた。その翌年、シャーで内乱が勃発した。後に黄巾の乱と呼ばれるこの内乱を引き起こしたのは、タイピンダオ(太平道)である。

この報を聞いたシンナムは、太平道の加勢に行きたいと、キドンに申し出た。キドンもシャーの行く末を見定めたかったので、軍資金は必要なだけ使って良いと言って送り出した。シンナムに一つだけ悩みの種ができた。長男のピリュ(沸流)が付いていくと言って聞かないのである。ピリュは、まだ九歳である。戦乱に巻き込まれれば、足手まといになるのは目に見えていた。だから、シンナムは拒んだ。しかし、足手まといになるピリュが付いていれば、シンナムも無茶な行動は取るまいと、ソルファ(雪花)は見込み、その条件をシンナムに突きつけた。だから、シンナムも、渋々親子旅を承諾した。そのことが功を奏して、シャーへの入国と、道中は難なく進んだ。太平道の乱に参戦する不逞の輩が、まさか幼い子連れで来ることはなかろうと、シャーの役人も気が緩んだのである。

太平道に取ってシンナムの参戦は、軍資金面で大いに助かった。実は、シンナムに「軍資金は必要なだけ使って良い」と言ったのは、キドンだけではなかった。馬韓のチョゴ王も、高句麗のイイモ王も同じように、軍資金の提供を申し出てくれたのである。馬韓に取っても、高句麗に取っても、シャーでの漢王朝の衰えは、願ったり叶ったりなのである。特に漢王朝と直接刃を交わしている高句麗は、リィァォドン(遼東)郡の背後である冀州で太平道が漢王朝を降せば、遼東太守を孤立させることが出来るのである。だから、武器や兵さえ送り込みたいくらいである。

対して馬韓は、漢王朝とは直接対決はしていない。表面上はラーラン(楽浪)郡との関係も良好である。しかし、もし漢王朝が衰えれば、楽浪郡を攻撃し、コジョソン(古朝鮮)の聖地を取り返したい気持ちは沸々と湧いてくるのである。

そうして太平道の乱の資金面は、十分に整った。キドンは、うまくすれば、シャーを三分割することが出来るかも知れないと考えていた。太平道の革命軍と、漢王朝の生き残り部隊、それにこの機に乗じて越人が独立運動を始める筈である。そして、その三つ巴の勢力が、どこかの時点で「三国を形成するだろう」という目論見論を立てた。この後、キドンのこの目論見論は、形を変えて現実となっていく。しかし、この時点ではキドンにもその予想外の展開は読めていない。

ムォリーファ(茉莉花)の香りが部屋に漂っている。ムォリーファは、初春に咲く花である。そして、暖かい地方に咲く蔓性の白い小さな花である。だから、この香りは暖かい春の息吹を運んでくる。しかし、この香りの素は花ではない。茶の香りである。

この茶は、ソルファ(雪花)の好みである。夫のシンナムと長男ピリュは、晩秋になっても帰ってこなかった。シャーからの情報では、太平道の革命は既に平定されていた。革命の主要人物は皆討ち取られたようである。しかし、数百万に上った太平道の信徒が皆殺されたわけではない。大半は、今でも抵抗戦を続けているようである。

中でも青洲の太平道は、張角の娘チュクム(秋琴)に率いられた勢力が革命軍を保っているようである。チュクムは、漢軍の将兵から「赤い戦さ神」と恐れられているそうだ。ソルファは、心の内で覚悟を決めていた。だから、シンナムも討ち死にしたのではないかとの噂が立っても動じなかった。そうであってもシンナムは、彼らしい最期を迎えた筈である。ソルファは、そんなシンナムの静かな男振りに心を寄せたのである。だから、夫が戦場で亡くなったのなら本望である。悲しんではいけない。これは誉である。そう自分に言い聞かせてきた。

十二歳になっていたマンヂュは、そんな母の背に「私もこんな女になろう」と意を新たにしていた。そして、黙々と商学に励んだ。ペダル祖父ちゃんは、そんな孫娘の成長に財貨を惜しまなかった。だから、マンヂュの部屋は、木簡や竹簡の山である。そして、王族にしか手に入れることが出来ない貴重な紙の書物もうず高く積まれていた。

加えて、マンヂュは、乙女の恋心を封印していた。マンヂュのこの固い心の扉は、ジス王子に見まごうばかりの者が現れなければ開かれないであろうと皆は感じていた。灰神楽姫を包み込めるのは、文字通り昇華された灰であろう。灰は、生と死の境であり、善でもなく悪でもない象徴であり、そして、あらゆる生物の最後の姿である。もし、現世にそんな存在を思わせるものがいるとしたら、それは神審掉(かむさぶる)者であろう。そして、マンヂュの身近にいた神審掉者は、父のシンナム(神男)であった。さて、マンヂュの前に、静かなる男が現れるのはいつのことだろう。今は誰にも分からない。

♪赤い華ならテンシャンファ(天上華) ♪白い華ならムォリーファ(茉莉花)

♪野辺に咲く花 何の花 ♪あなた忘れたインスーファ(罌粟花)

春の長閑けさの中で子供達が手鞠唄を歌っている。しかし、春になってもシンナムとピリュは戻らなかった。それでも、ソルファは、朝餉、夕餉と、シンナムとピリュの小さな膳を添えた。陰膳である。食事が終るとマンヂュはその陰膳を木の枝に掛けた籠に置いた。その陰膳は、鳥達に啄ばまれ天の国に運ばれる筈である。マンヂュは、そう思っている。

庭に色とりどりのインスーファが咲き乱れている。父シンナムに聞いた話では、シャーの加太という神医は、この花の実から薬を取り出すらしい。罌(もたい)とは、大きなお腹に、おちょぼ口をした丸い甕のことである。インスーファの実は、その名の形のままである。その丸い実に傷を付け樹液を採るそうである。

マンヂュは、医学にも大きな関心を寄せている。そんなマンヂュの為にペダル祖父ちゃんは、シャーから『黄帝内経』という書物を取り寄せマンヂュに与えた。この書は大変高価で屋敷がひとつ買えたらしい。それほどまでにペダル祖父ちゃんの祖父馬鹿振りは、マンヂュに注がれているのである。

しかし、マンヂュは、医者になろうと思っている訳ではない。マンヂュが考えているのは医薬品の商いである。シャマンの中には、いい加減な物を薬だと言って民を謀る輩も多いそうだ。そう、父シンナムから聞かされていた。だから、本当の医薬品を商おうと思ったのである。その為には、本当の医薬品について知っておく必要があるという訳である。

マンヂュは、筋金入りの凝り性である。これは父シンナム譲りのようである。だから、商う品々も納得いくまで調べぬく癖がある。その知識たるや、ヨンタバル(延陀勃)商人団の中にも並ぶ者は居なくなった程である。だから、ペダル祖父ちゃんは、鼻高々である。

ヨンタバル商人団には、主に北を回る商団と、主に南を回る商団とのふたつの商団がある。北回りの商団は、母のソルファが率いている。弟のオンジョ(穏祚)も一緒だ。南回りの商団は、ペダル祖父ちゃんが率いているのだが、近頃はマンヂュにその手綱を譲りつつある。マンヂュも南回りの旅が大好きである。特に、馬韓ではウォルオク(月玉)叔母さんに会い、辰韓では従妹のミョンウォル(明月)に会うのが一番の楽しみである。マンヂュは、各地で二人への土産を選び抜いてくる。だから、ミョンウォルも、マンヂュ姉様が来るのを心待ちにしている。

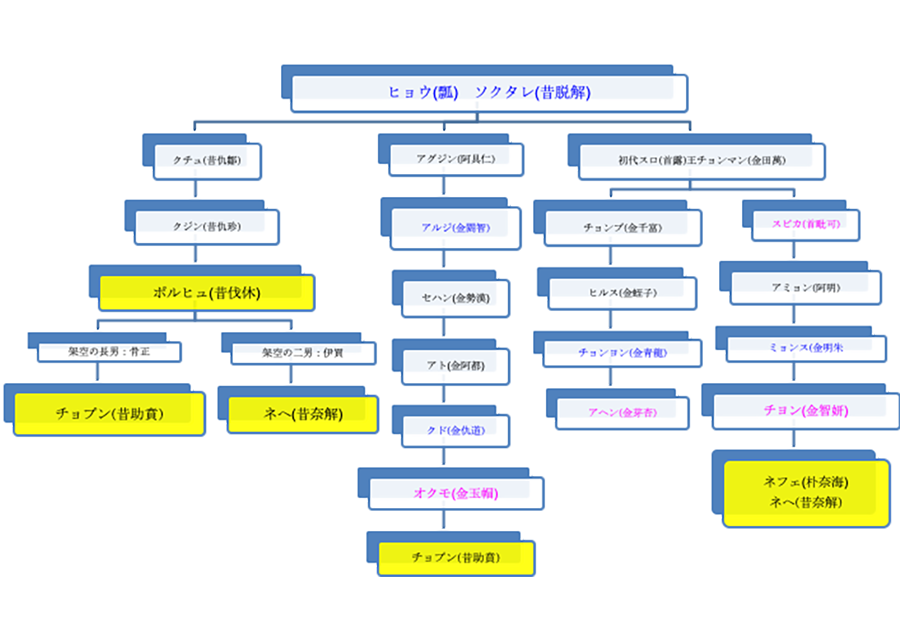

ウォルオクは、成長するにつけて兄シンナムに似てくるマンヂュが愛おしくてたまらない。昨年、辰韓国の阿逹羅王が身罷った。キドンは素早く動き、ポルヒュ(昔伐休)を王位に即けた。そして、王権の争いに負けた儒理王子は、倭国に逃れた。この政変で、キドンは、政権に返り咲いた。忙しくなった父は、ミョンウォルの相手をしていられなくなった。キモク(箕睦)兄上も十九歳になり、父の跡取りとして政務に追われている。だから、十歳のミョンウォルは、マンヂュ姉様の来訪がとても嬉しいのである。

香ばしい匂いが立ち込めてきた。どうやら猪肉を炒めているようである。油は胡麻の油のようである。肉を炒めるだけなら、猪肉の脂身だけでも良さそうだが、胡麻の油を用いているのは苦菜を和えているからである。苦菜のアクは少し残してある。アクもまた味の内である。苦味、エグ味、臭味などの雑味は、野趣を感じさせる大事な味である。だから、取り過ぎると季節の楽しみも減る。

要は好みの問題なのだが、キドンは味にうるさい男である。しかし、料理に文句をつける訳ではない。調理人が作った料理は、どれも「旨い、旨い」と言って食べる。キドンは味にうるさいが、食べ物の好き嫌いはしない男である。食材にはそれぞれの持って生まれた味があり、それが調理の手間で生かされたり殺されたりする。そこが食の楽しみであると思っている。

そして、妻のキム・ジニ(金真伊)は、そのキドンの好みを良く分かっている。だから今日は春の菜花を摘んできた。そして、部屋を黄色く染めた。それから、苦菜のアクを自ら取った。アクの抜き加減が大事なのだ。調理人には、その抜き加減が分からない。何故なら毎日違うのである。何故違うのかは、キドンの気分次第である。だから、その気分次第は、ジニにしか分からない。

本当に料理の味に満足した時のキドンは、一味噛みしめた後、しばし箸を止め、それからフフンと鼻息を吐き、楽しそうに箸を空に振る。今日のキドンもその仕草である。調理人は、ジニと目を合わせ満足げにほほ笑んだ。傍らで、ミョンウォルが同じ仕草をしている。でも、まだ九歳のミョンウォルには、少し苦味が強い筈だ。キドンが一緒でなければ、ミョンウォルは顔をしかめて箸を止める筈である。

でも今朝は、キドンが一緒である。だから苦菜も美味しいのである。キドンの思考は繊細で複雑である。阿逹羅王が崩御すると、儒理王子を廃し、ポルヒュ(昔伐休)を王に立てた。しかし、儒理王子の長男ネフェ(朴奈海)を、ポルヒュの孫に仕立てたのである。きっと、それも箕氏の狡兎三窟の教えに違いない。この国は、四季が移ろう国である。だから、季節の雑味も良く良く噛みしめて味を楽しまないといけないのであろう。

~ 華は紅(くれない) ~

薄紅色のムグンファ(無窮花)が風に揺れている。垣根の中では、子供達が冬支度に精を出している。雑穀の取り込みである。小さな子供達も、蕎麦や、稗や、黍や、粟の束を運んでお手伝いである。大人達は干し肉や燻製肉の仕込みに負われている。そんな中でただひとりオハ村長だけが、板台に腰を下ろし、ちと早い晩酌である。

しかし、怠けている訳ではない。足に傷を負い動き回れないのである。そして、この傷は先頃の熊狩りで負った名誉の負傷である。だから、村人も労いの気持ちを込めて、晩酌の支度をしてくれた。

時折、小さな子供が晩酌の肴をねだりにやってくる。オハ村長は目を細め、晩酌の肴を子供達の口に運んでやる。初秋の風が心地良い。熊共も秋の訪れを感じ冬支度に精を出し始めていた。しかし、不幸にも人間の群れに出会ってしまった。そして、驚き怯えた若い雄熊は、人間の群れに突進した。そうなると人間共も黙ってはおれず人食い熊を狩った。

今、その熊は、人間に食べられる為に燻製肉になろうとしている。その立ち昇る燻製用の煙を眺めながら、儒理は、オハ村長の晩酌に付き合っている。儒理は、この村でスサト(須佐人)の船を待っているのである。

オハ村長の村は、キム・アヘン(金芽杏)と須佐人が落ち合う交易拠点になっている。鯨海北岸の物資を運んできたアヘン(芽杏)と、鯨海南岸の物資を運んできた須佐人は、この村で互いの商品を交換する。アヘンは、品が豊富になった商船団を率い一旦ピョンハン(弁韓)に戻る。そして、北の物資を売りさばくと、今度は、チュホ(州胡)等の東海で取れた海産物を仕入れ、春には再び鯨海北岸の交易に出る。

同じように須佐人も、冬場にはヤマァタイ(八海森)国に戻り春を待つ。その帰り船で、儒理は倭国に戻る算段である。伴の者は、ソン(松)夫婦と数名の者だけである。この村までの警護は、政敵であるキドンが国軍に守らせ送ってくれた。キドンには、儒理を殺める気はない。キドンは、人殺しが嫌いである。万策尽きれば暗殺もいとわないが、暗殺は最も愚策だと思っている。その為、この逃避行は悲惨ではない。唯、妻子や親友との別れが辛いだけである。

秦瑛は、儒理の妻子キム・チヨン(金智妍)とパク・ネフェ(朴奈海)を見守るために辰韓国に留まってくれた。ネフェは、名をソク・ネへ(昔奈解)に改め、ソク・ポルヒュ(昔伐休)王の世継ぎ候補のひとりとなっている。

キドンの策は巧みである。切った張ったの策は取らない。切った張ったは、キルソン(吉宣)の暴走で懲り懲りである。切って張れば、いつかはそこから折れる。だがキドンの策は組継のように丈夫である。互いに噛み合った木々を一枚板のように変えてしまう。そして、その組み合わせも多彩である。その為、キドンの策に操られた世は寄木細工のようである。とても儒理の勝てる相手ではなかった。

刃を抜き正面から襲ってくる敵であれば、武人の儒理なら難なく切り伏せたであろう。しかし、キドンの政略は隙がない。だから、儒理は、するりと帯を解かれたのである。抗しようはなかった。彼は歴史の表面から削り取られ、王朝は何事もなかったかのように引き継がれたのである。

初春の快晴が心弾ませた。いよいよ野遊びが楽しみな季節である。九歳になったネフェは、春の海を見に行こうとはしゃいでいる。しかし、チヨンの気は晴れない。阿逹羅王の容体が芳しくないのだ。その為、夫の儒理は王宮に詰めたままである。

年末までは、阿逹羅王も健在であった。しかし、新年を祝った翌日に、阿逹羅王は急に容体の異変を訴えた。それから日を増すごとに容体は悪化し、先頃よりついに床に臥してしまわれた。ナリェ王妃は懸命に看病されている。しかし、王の気力は日々衰えるばかりである。神医の加太が居れば手の施しようがあったかもしれない。だが、加太はシャーに行ったままである。そして、桃の花が散った頃、阿逹羅王はその波乱の人生を終えられた。生きる全ての意味をなくしたナリェ王妃は阿逹羅王の遺骸に伏して、その後を追われた。儒理は二人を合葬した。

淡い碧色の装束に包まれたナリェ王妃の手を、儒理は一夜、離さず朝まだき一筋の涙を落すと密葬送の儀を行った。それから数日の後、イン(尹)家の巫女の到着を待ち本葬が営まれた。喪が明けたある日、数人の重臣を伴い、キドンが儒理を訪れた。応対に出たチヨンは、キドンの狐目に見留められ悪寒に包まれた。

儒理は、キドンを白い喪服のまま出迎えた。儒理には、キドンの来訪の目的が凡そ分かっていた。それは、儒理の廃位である。ただ驚いたのは、重臣の中に儒理の擁立派が含まれていたことである。儒理の擁立派は朴本家が主流である。それが、キドンの手の内に居るのである。それは、キドンが辰韓国を掌握したことを意味していた。そして儒理は死を予感した。

しかし、キドンが差し出したのは毒杯ではなかった。奇妙な提案である。「儒理には、辰韓国を去って貰う」、しかし「ネフェは、将来の王候補として辰韓国に残って貰う」という話である。普通、政変を起こし実権を掌握したら、政敵を根絶やしにするのが常套手段である。儒理はキドンの策の周到さに、敗北を認めるしかなかった。

キドンの強みは、自らに王位簒奪の野望がない点である。キドンに取って三家は共に必要な存在である。だから、パク・ネフェ(朴奈海)の存在は、手放せない切り札である。一旦は、ソク(昔)氏のソク・ポルヒュ(昔伐休)を王に立てるとキドンは言う。

しかし、ポルヒュには直系の血筋は居ない。今、彼の後継ぎは孫のソク・チョプン(昔助賁)である。しかし実の孫ではない。架空の息子コルチョン(骨正)の長子であるとされている。母は、キム・クド(金仇道)の長女オクモ(玉帽)である。だから、チョプンは金氏の血筋である。

キドンは、同じ手口をパク(朴)氏にも用いようと考えたようである。そして、ポルヒュにイメ(伊買)という次男を設けた。ポルヒュの領民はまたしても幼い時からイメと過ごしてきたかのように振る舞った。毒を喰らわば皿までの心境である。嘘も方便。これしきの嘘で、領土の安泰が約束されれば容易い所業である。「それは嘘だぁ」と騒いでも得をする者は誰も居ない。であれば作り話もこの世の真実の一片になり得るのかも知れない。いずれにしても、ネフェは、イメの子だということになり、名もソク・ネへ(昔奈解)と改まることになったのである。

クルクルと紡錘車を回しながらチヨンが糸を紡いでいる。これは山羊の毛糸である。チヨンの侍女のひとりに羌族の女でユーシュー(玉樹)という者がいる。山羊の毛は、ユーシューが集めてくれた。それから毛糸の紡ぎ方もユーシューが先生である。

ユーシューをチヨンの侍女に推挙したのは、阿逹羅王の側近ペ・ピジャ(裵非子)である。しかし、そのピジャ(非子)も今はこの世の人ではない。儒理を支え続けていたピジャが生きておれば、こんなにあっさりとキドンの策に陥らなかったかも知れない。しかし、今更それを悔やんでも始まらない。

実は、ペ(裵)氏の遠祖も羌族である。その為、ペ氏は代々騎馬に巧みであった。ユーシューも馬の扱いが巧みである。シャーでは、倭人のことを東夷という。ツングース族は北狄(ほくてき)で、百越は南蛮(なんばん)である。そして、羌族は西戎(せいじゅう)の一派である。それが、何故独り東夷の地まで流れてきたのかは定かではない。ともかく何らかの事情があって辰韓国にたどり着いたのである。

ユーシューの歳は三十路前後だと思われる。儒理とほぼ同世代のようである。しかし家族はいない………ようである。すらりとした背格好であるが筋肉質で力が強そうである。顔は色白で細面だが二重の目はたれ目である。特に笑った時などは、明らかにへの字である。その為、その笑顔は屈託なく見える。だから、一見すれば苦難の人生を歩んで来たようには見えない。そんな明るく優しげな女なので、ネフェのお気に入りの侍女である。

チヨンもユーシューの過去の詮索などはしない。チヨン自身は、何不自由ないお姫様として育ってきたが、母と父の人生が過酷だったことは良く知っている。だから、人に対しては、過去を詮索するより、今のその人を見極める目を養ってきたようである。そして、ユーシューは信頼に足る人だと見ている。

ユーシューは、馬の扱いだけではなく家畜の扱いにも手慣れている。そして、とても手先が器用である。チヨンは、儒理の為に、思い出の品を手作りし渡したいと思っている。そこで、ユーシューに助けてもらい、山羊の毛糸の外套を作ろうとしているのである。

キドンの来訪から数日後、儒理は、別れも言わずチヨン親子の前から姿を消した。その儒理の足取りを知らせてくれたのはキドンである。キドンの話では、「秋までオハ村長の村に留まっている」ということだった。だから、秋までには山羊の毛糸の外套を作り上げないといけない。何色に染色するかは、まだ迷っていた。心がまだ定まっていないのだ。

先頃、ネフェが「父上はどこに行かれたのです?」と聞いてきたので、「父上は戦さに行かれました」と答えた。儒理は、まだ別れの言葉を言っていない。だから、「これは永久の別れではない」とも思いたかった。

ユーシューは、泣いたことがないそうである。「泣いても何も始りませんから」と軽く笑顔でいう。だから、チヨンもそんなユーシューを見習うことにした。「あの方は、長い戦さに行ったのだ。そう思えば良い」と、チヨンは心に決めた。

儒理は、無気力感と闘っていた。何も吐き出す物はないのだが吐き気が止まらない。息をする度に消え入りそうである。嗚呼、この切なさは何だろう。キドンに追いつめられることを予見していなかった訳ではない。いずれこんな日が来るかも知れないとも思っていた。父に去られ、母に去られ、そしていつも自分の楯になってくれていたペ・ピジャとソル・ホジン(薛虎珍)の重鎮も亡くなった。後見人ともいえる秦明人も親友の死去に伴い隠棲した。秦瑛とソル・ムントク(薛文徳)は変わらず儒理を支えてくれたが、若さだけではキドンには抗しようがなかった。

絶え間なく絶望が胸の奥を震わせた。チヨンとネフェの顔を見るのが、耐えられなかった。だから、別れの言葉が思いつかなかった。たえず言い表しようのない喪失感が全身を襲った。きっと、四面楚歌を聞いた項羽将軍に去来したのは、こんな喪失感だったのかも知れない。儒理も、全てを投げ出したい気持ちに包まれた。このままでは、自らの命も投げ出しかねない。この絶望から這いあがれる術はあるのだろうか。

遠くで春雷が響いた。「そうだ、オハ村長に会いに行こう」、突然、そんな思いが儒理の心に芽生えた。そして、オハ村長の村に行けば、秋には須佐人の船が村に立ち寄る筈である。その船で倭国に帰ろう。そう思い立つと、その旨をキドンに伝えた。

キドンは承知し、儒理の護衛に国軍の一隊を遣わした。もちろんこれはポルヒュ王の内命である。青嵐の朝まだき、儒理の姿は東宮から消えた。チヨンの枕元に、歌をつづった木簡が置かれていた。目覚めたチヨンは、その歌を胸に当て独り涙した。そして、これは別れ歌ではないと信じた。

波の瀬に 悲しむなかれ 我が妻(いも)よ

柳花戦(そよ)ぎて 華は紅(くれない)

⇒ ⇒ ⇒ 『第2巻《自由の国》第4部 ~ 黄巾心中 ~』へ続く

| 卑弥呼 奇想伝 | 公開日 |

|---|---|

| (その1)卑弥呼 奇想伝 | 第1巻《女王国》 | 2020年9月30日 |

| (その2)卑弥呼 奇想伝 | 第1巻《女王国》 | 2020年11月12日 |

| (その3)卑弥呼 奇想伝 | 第1巻《女王国》 | 2021年3月31日 |

| (その4)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第4部 ~棚田の哲学少年~ | 2021年11月30日 |

| (その5)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第5部 ~瑞穂の国の夢~ | 2022年3月31日 |

| (その6)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第6部 ~イズモ(稜威母)へ~ | 2022年6月30日 |

| (その7)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第7部 ~海ゆかば~ | 2022年10月31日 |

| (その8)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第8部 ~蛇神と龍神~ | 2023年1月31日 |

| (その9)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第9部 ~龍の涙~ | 2023年4月28日 |

| (その10)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第10部 ~三海の海賊王~ | 2023年6月30日 |

| (その11)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》 第11部 ~春の娘~ | 2023年8月31日 |

| (その12)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第12部 ~初夏の海~ | 2023年10月31日 |

| (その13)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第13部 ~夏の嵐~ | 2023年12月28日 |

| (その14)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第14部 ~中ノ海の秋映え~ | 2024年2月29日 |

| (その15)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第15部 ~女王国の黄昏~ | 2024年4月30日 |

| (その16)卑弥呼 奇想伝|第1巻《女王国》第16部 ~火球落ちる~ | 2024年9月30日 |

| (その17)卑弥呼 奇想伝|第2巻《自由の国》第1部 ~革命児~ | 2024年11月29日 |

| (その18)卑弥呼 奇想伝|第2巻《自由の国》第2部 ~愛の熱風~ | 2025年1月31日 |

| (その19)卑弥呼 奇想伝|第2巻《自由の国》第3部 ~革命の華~ | 2025年3月31日 |